Special

2019.12.16 UP

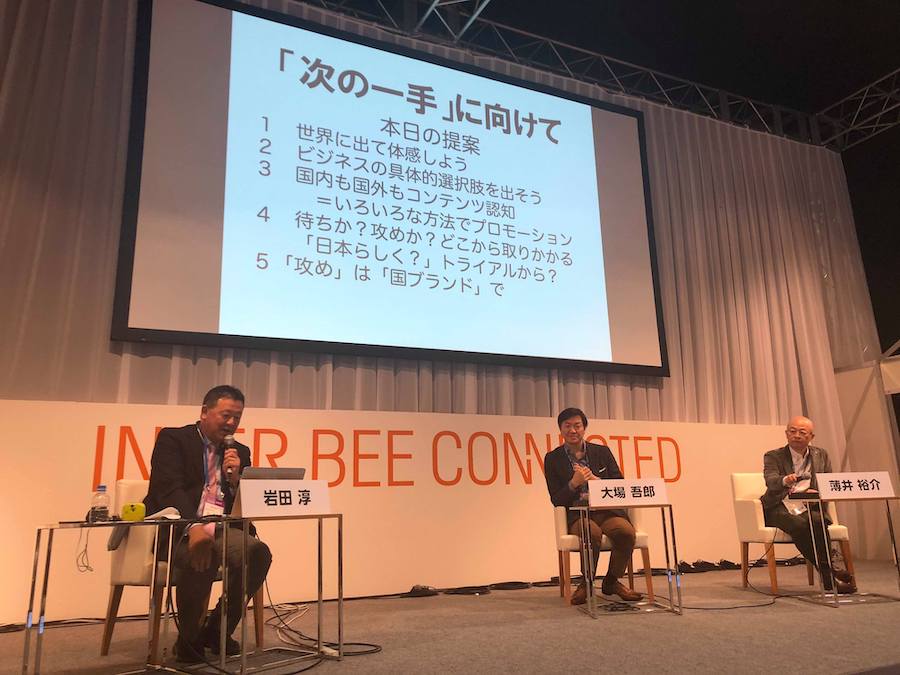

【INTER BEE CONNECTED 2019セッションレポート】「放送コンテンツの海外展開、次の一手は配信か?」~世界動向をマクロな視点で切り取る~

世界的に動画配信サービス全盛の時代を迎え、放送コンテンツの国際流通情勢にも変化がみられる。そんななか、今年のINTER BEE CONNECTEDでは配信を軸に海外展開を考察するセッション「放送コンテンツの海外展開、次の一手は配信か?」を企画。欧米、アジアの市場トレンドに詳しいパネリストを迎えて、現状と想定される効果について解説した。

(テレビ業界ジャーナリスト/長谷川朋子)