Special

2025.10.21 UP

【INTER BEE MEDIA Biz】企画セッション「変わる制作現場のお値段」事前レポート

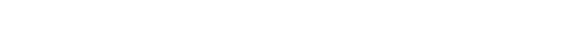

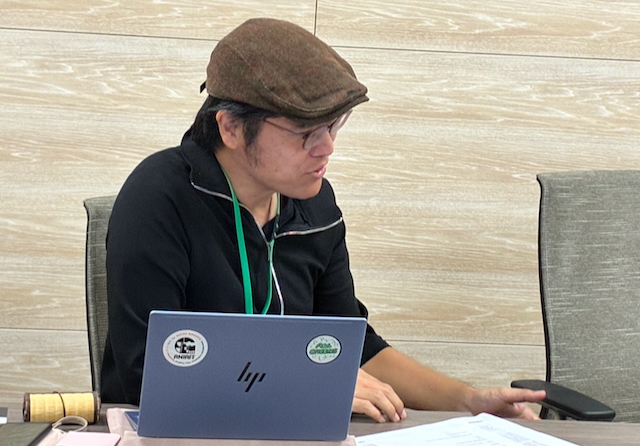

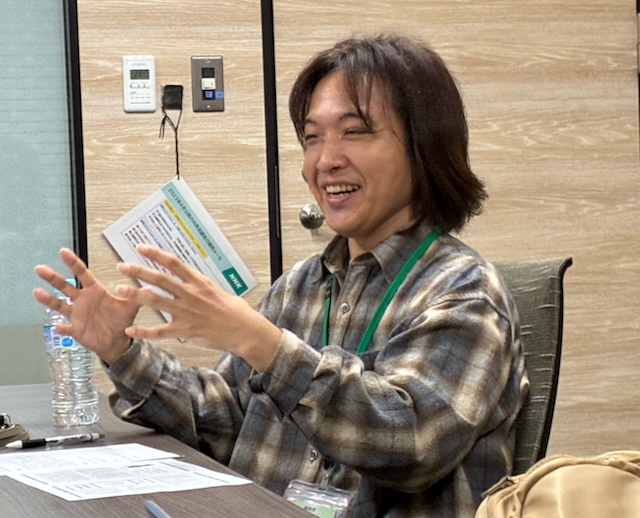

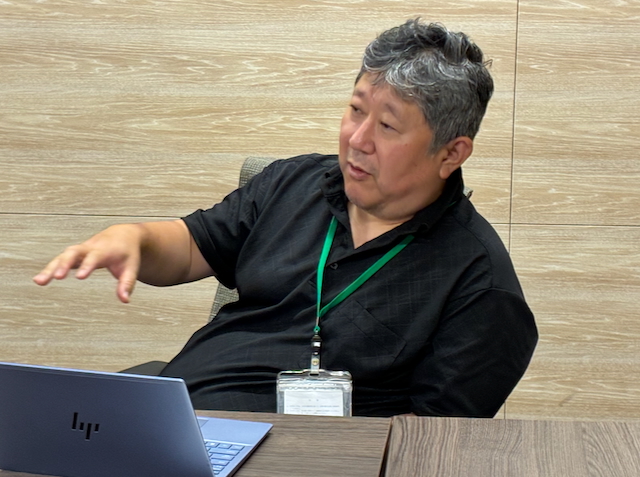

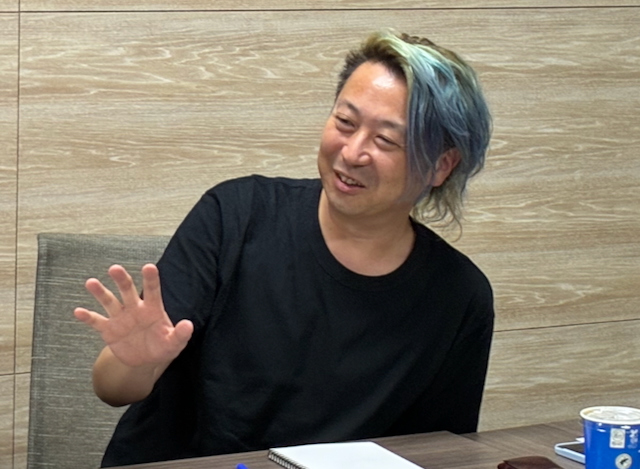

コンテンツ制作における予算の問題はいま、業界にとって重要な論点だ。特に海外と国内の制作費格差が拡大しつつある中、制作現場は様々な課題に直面している。INTER BEE MEDIA Bizでは「変わる制作現場のお値段」のタイトルでこのテーマを掘り下げるセッションを企画した。登壇するのは、映像業界のビジネス情報メディアBranc編集長の杉本穂高氏、元NHKで株式会社Tutti Createのプロデューサー土屋勝裕氏、TOKYO ROCK STUDIO 代表取締役として映画やドラマの制作費をマネジメントする田島健氏。モデレーターはNHKドラマ制作部門のチーフプロデューサー渡邊悟氏が務める。登壇者たちは映像業界の現状と課題について率直に生々しく語り合ってくれそうだ。本稿では事前打ち合わせの様子をレポートする。

(メディアコンサルタント 境治)