Special

2024.06.19 UP

【Inter BEE CURATION】ラジオリスナーの”ラジオ愛”が全世代で加熱中!!~radikoと併せて楽しみ方が”増える・拡がる・深まる”

※INTER BEE CURATIONは様々なメディアとの提携により、Inter BEEボードメンバーが注目すべき記事をセレクトして転載するものです。本記事は、ビデオリサーチ社の協力により「VRダイジェストプラス」から転載しています。

この記事はこんな方にオススメ!

✅広告キャンペーンのメディアプランニングを担当される方

✅ラジオ広告に興味がある方

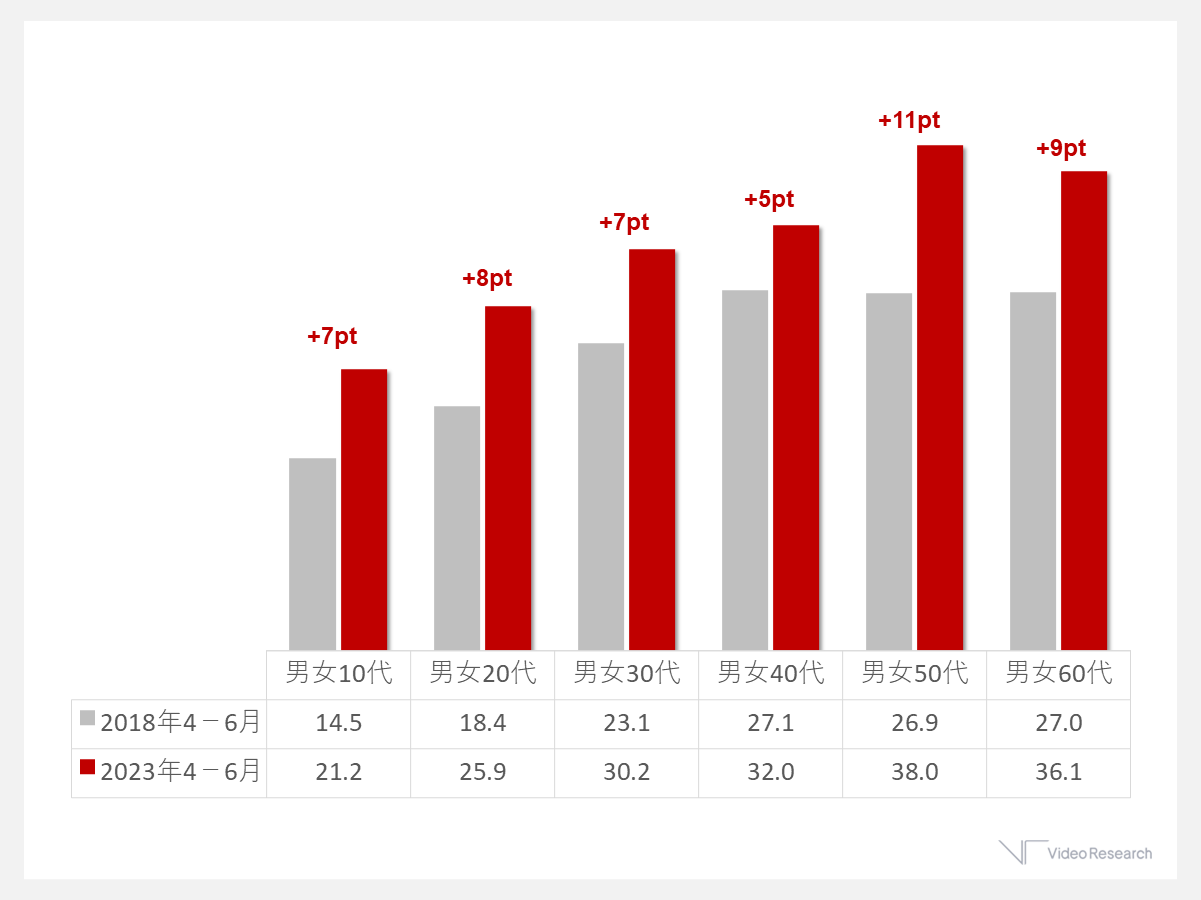

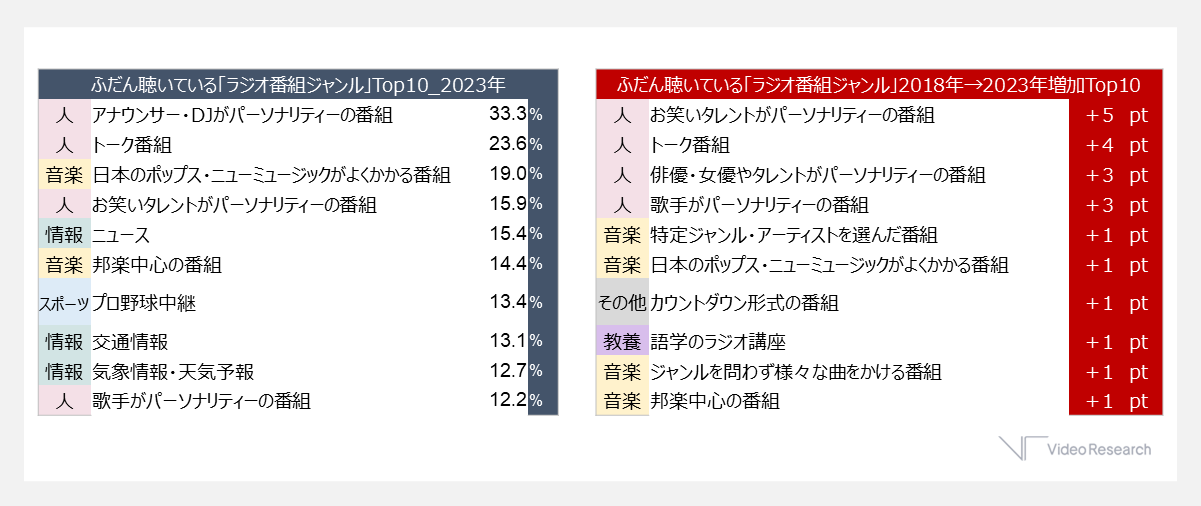

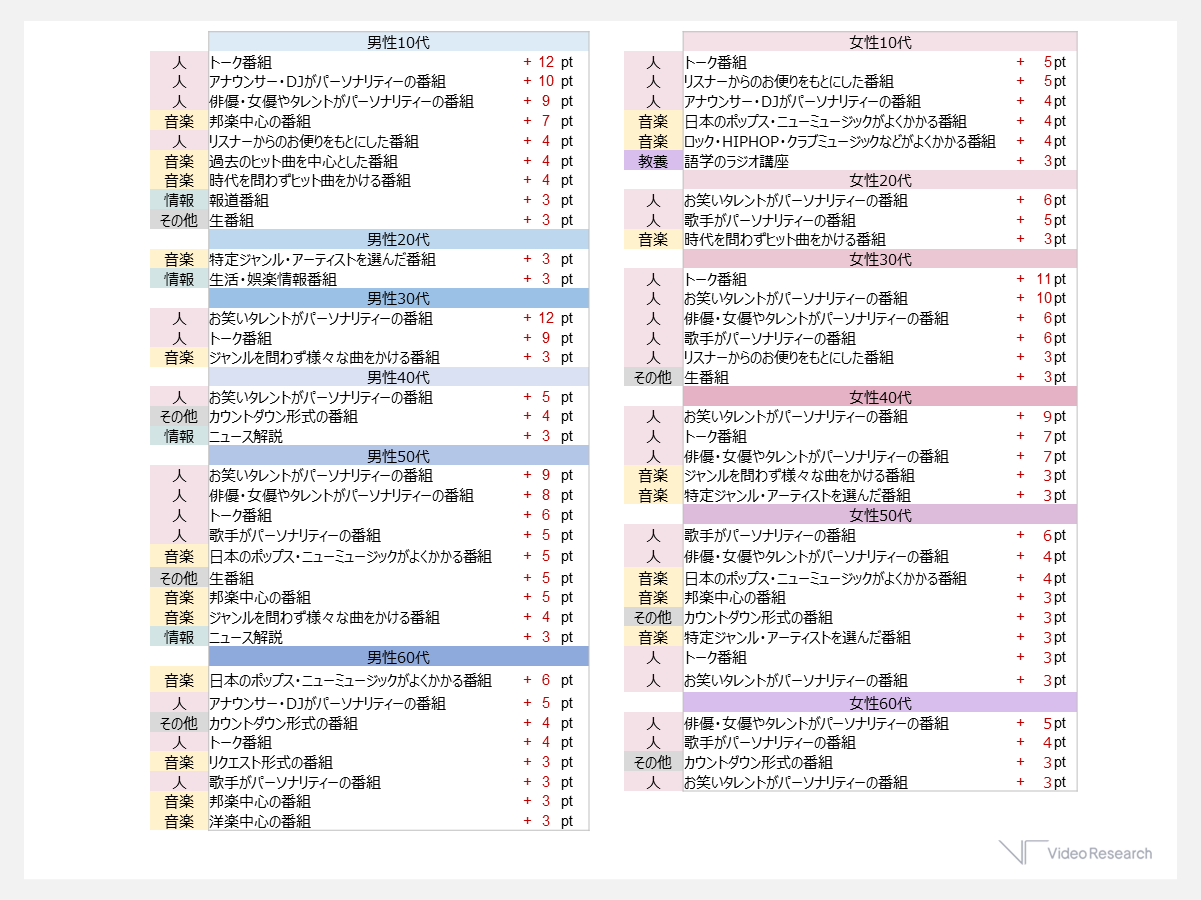

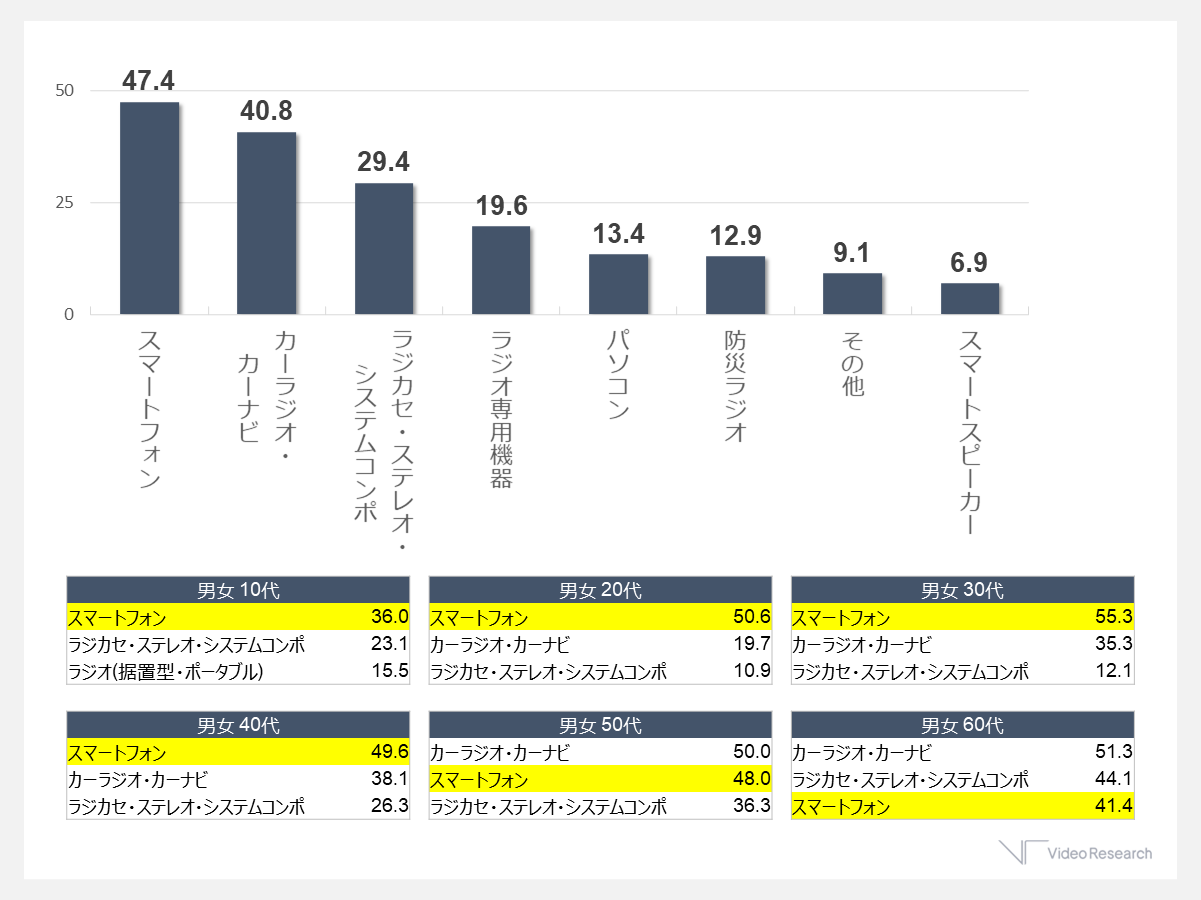

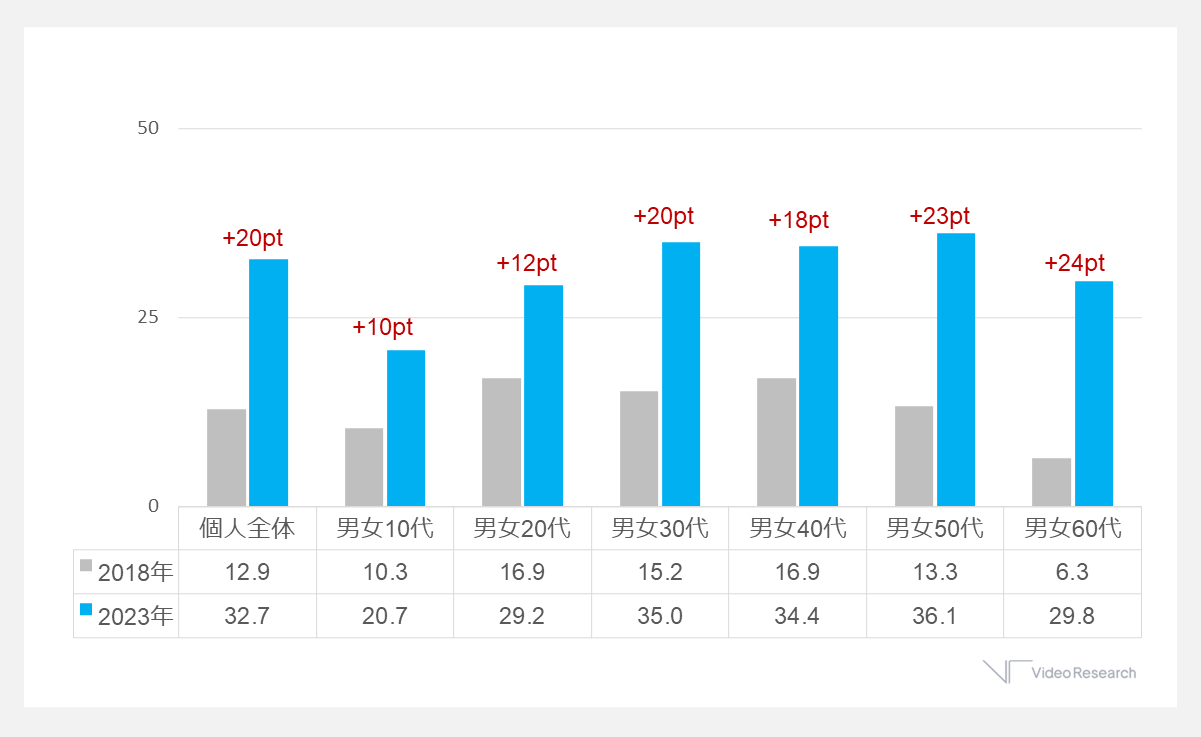

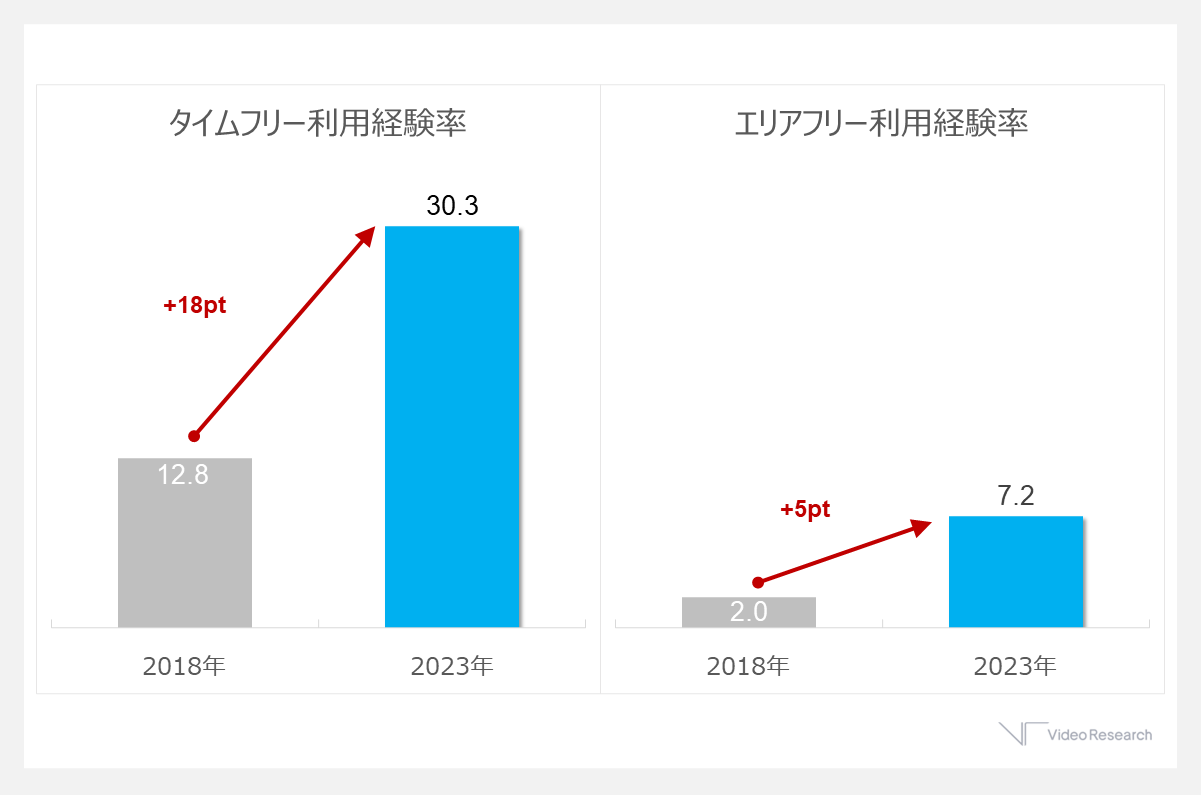

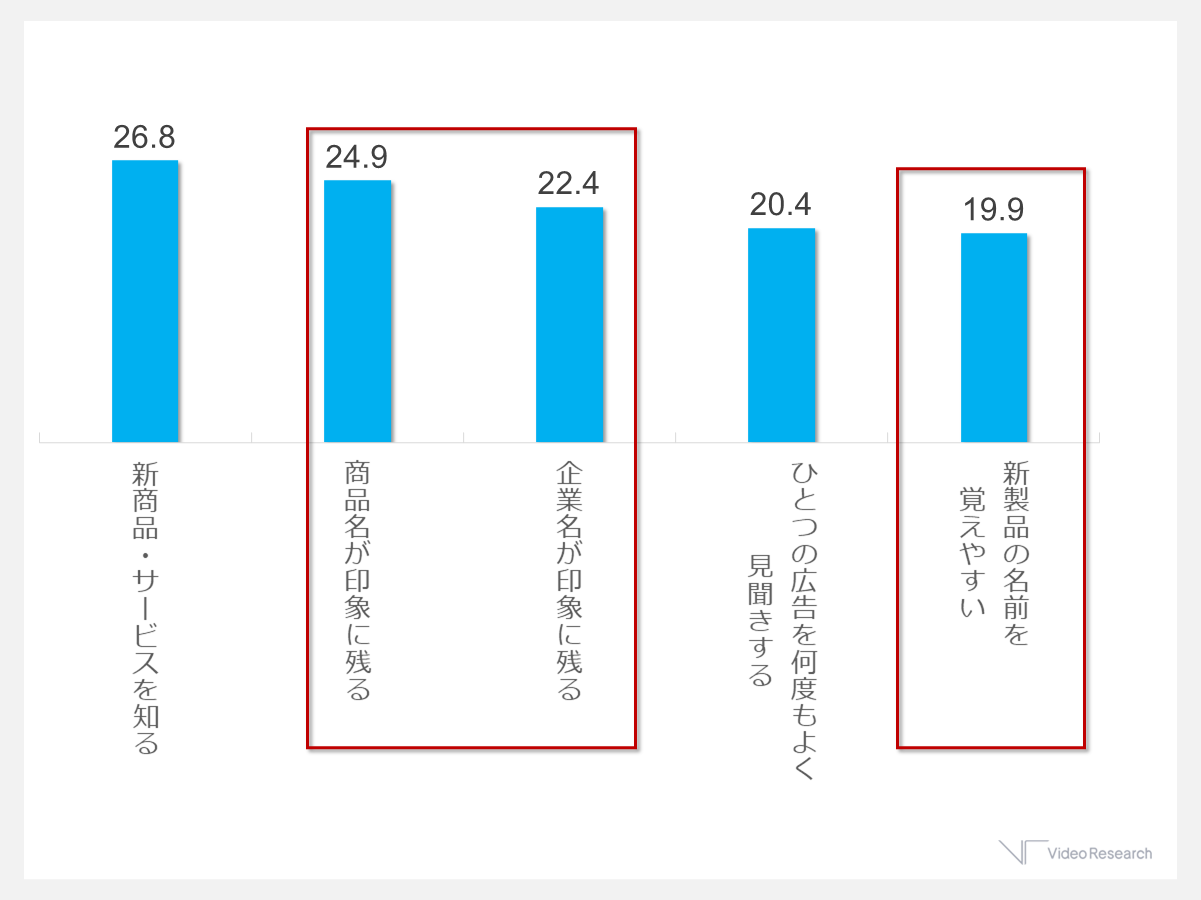

インターネットが日常的に伴走し、イヤホンを常時携帯することがほぼ当たり前の生活となった今、音声メディアがより密接になっていると感じるのは私だけではないでしょう。その中で、最も生活者に密着した媒体と言われてきた「ラジオ」ですが、今回はラジオリスナーにフォーカスして、彼らの熱量や楽しみ方の変化について当社の生活者データ(ACR/ex調査)から紹介します。