【Inter BEE CURATION:奥律哉氏特別寄稿】“テレビ”とは何を指すのか?① ~テレビ普及率が示す“若年層のテレビ受像機ばなれ”~

奥 律哉 WEB電通報

※INTER BEE CURATIONは様々なメディアとの提携により、注目すべき記事をセレクトして転載するものです。電通メディアイノベーションラボともコラボし、同チームが電通報WEBに掲載した記事を転載してきましたが、今回は特別に書き起こし記事をご寄稿いただきました。奥律哉氏による貴重なメディア洞察をじっくりお読みください。

東京2020オリンピック、パラリンピックが閉幕した。コロナ禍第5波のなかでの開催だった。57年ぶりの東京開催、前回の開催時(1964年)の視聴経験を記憶にお持ちの方は、齢(よわい)を重ねて現在60歳以上の方である。私もその例外にはあらず自宅で開会式をカラーテレビで見た記憶がある。この間テレビ放送は普及と進化を続け、オリンピック以降の高度経済成長とともに日本の豊かさを示す存在であった。3C(カラーテレビ、クーラー、カー)は新三種の神器と呼ばれていた。

内閣府が発表する「消費動向調査」(*1)の中に、主要耐久消費財等の普及・保有状況(令和3年3月末現在)という統計データがある。

そこに掲載されている2020年の総世帯ベースでのカラーテレビ普及率は93.4%、100世帯あたり保有数量は181.5台である。しかし、これを世帯主の性別・世帯主の年齢階級別_男性29歳以下(単身世帯)で確認すると、普及率は74.4%、100世帯あたり保有数量は76.9台となる。全体に占める属性構成比は非常に少ないものの、”若年層のテレビ受像機離れ“を表わす具体的データとしてとらえる事ができる。

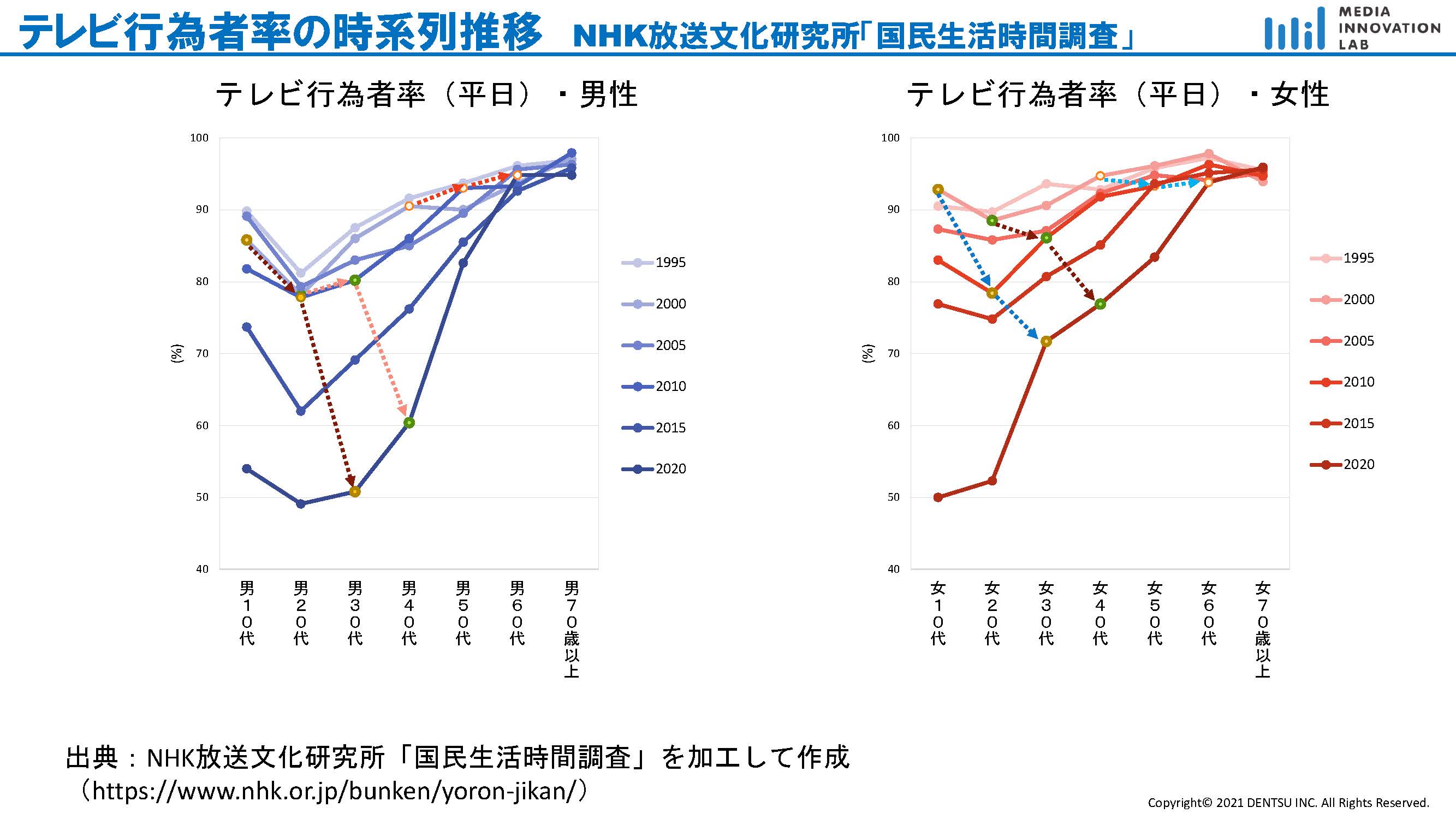

上記に加えて注目すべきデータとして、2021年5月にNHK放送文化研究所が発表した「国民生活時間調査・2020」(*2)がある。このデータは5年毎に調査され、長期トレンドをウオッチできる貴重なデータだ。今年のリリースでは、「男性20代、女性10代の半数がテレビを見ていない」という衝撃的タイトルで各種メディアが取り上げたことでご存じの方も多いだろう。平日のテレビ行為者率は、男性20代が49.1%、女性10代が50%であった。

日頃、視聴率データに向き合っているテレビ事業関係者には、その意味合いをすぐには咀嚼できない驚きのスコアである。放送局の編成・制作・マーケティング業務や、民放が広告会社を通して行う広告営業業務は、視聴率データを基本に行われている。業界ではカレンシーデータとも呼ばれる所以だ。

しかしいま一度、視聴率の定義を確認する必要がある。(世帯)視聴率は、あるテレビ番組をその地区のテレビ保有世帯のうち何パーセントが視聴したかを表す推定値である。テレビ保有世帯が分母であることに留意が必要だ。前述の男性29歳以下(単身世帯)を例にあげれば、約25%の世帯がテレビを保有していない。テレビ保有世帯ベースで表される(世帯)視聴率は、全体の75%のテレビ保有世帯を分母に百分率で表されている。%(パーセント)表示に慣れてしまった私たちにはその意識が希薄だ。あり得ないケースだが、あえて分かりやすくするために例えるならば、ある番組の世帯視聴率が100%だった場合、テレビを保有していない人も含めれば当該属性の75%が番組を見ていた事と同義となる。

一般的な概算として、ある属性においてテレビ普及率が75%の場合、テレビを保有している人の中でのテレビ視聴行為者率(アクティブユーザー)も同程度(75%)と推定することで、全体に対する行為者率を推定することが可能だ。前述のケースでは、全体に対するテレビ視聴行為者率は、75%×75%=56.25%と概算で推定できる。奇しくもNHK国民生活時間調査の当該属性のテレビ視聴行為者率と近似する結果となる。

当該普及率を二乗すれば簡易的な行為者率になるとするこの概算に準拠すると、普及率90%の場合は行為者率81%、80%の場合は64%、70%の場合は49%となる。

NHKと民放は、二元体制としてそのビジネスモデルは異なるが、両者ともにテレビ普及が前提になっている。2度目のオリンピックを開催した現在では、カラーテレビ普及がピークアウトし始めている現状をしっかり認識する必要がある。前述の計算からは、普及率が70%になれば、該当属性のテレビリーチは約半分になる事を意味している。

この話には続きがある。“若年層のテレビ受像機離れ”は、中長期のレンジで見ると今後若年層に留まらないということだ。前述した「国民生活時間調査」について、当該サイトからデータをダウンロードして、テレビ行為者率(平日)を1995年から最新の2020年まで、男女年齢階層別にグラフ化したのが図表1である。この図表からは、1995年当時の男女10~20代のテレビ行為者率が80%以上を維持していたものの、2015年、2020年と急激にスコアを落とし、過半数を切るまでなったと読み取るのが自然だ。該当階層のデータを真下にトレースすることで読み取れるファクトだ。

しかし、ここでは時系列データ特有の別のデータの読み方を紹介したい。左側のグラフ、男性のテレビ行為者率を例にとる。2000年データの男性10代は、2010年データでは10歳齢(よわい)を重ねて20代になっており、2020年データではさらに10歳齢(よわい)を重ねて30代になっている。当該階層のデータを10年単位で右肩下がりにスキップしてトレースした矢印の動きがそれにあたる。つまり、2000年当時の10代は年齢を重ねるに連れてテレビ行為者率を極端に下げている。同様のトレンドは、男女ともに2000年当時の若年層に顕著な傾向として認められる。一方、2000年当時の男性40代は、2010年データでは50代、2020年データでは60代になっている。この層ではテレビ行為者率は下げるどころか上昇している。2000年当時の10代・20代は加齢とともにテレビ行為者率を下げ、40代以上は加齢とともにテレビ行為者率を上げている。男女ともに二極分化している。

それぞれの年齢階層のペルソナは以下の通りだ。2000年当時の40代とは、1960年代生まれということになる。我々の先行研究(*3)では66世代(ロクロク世代:1966年生まれ)と称する世代で、思春期からテレビに親しんだ人々である。トレンディドラマやバラエティ番組を楽しみ、加齢した現在でも「なおテレビを愛して止まない世代」だ。現在60代前後。

一方2000年代の10代は、1990年代生まれである。我々の先行研究では96世代(キューロク世代:1996年生まれ)と称する世代で、思春期にスマホを自分専用に所有していた世代だ(iPhoneはSB2008年/au2011年/ドコモ2013年に発売されている)。スマホネイティブ世代でもあり、マルチデバイス世代と呼んでいた世代である。

どちらの世代も思春期に慣れ親しんだメディアを、年を重ねてもそのまま使い続ける。「年齢持ち上がり効果」が極めて鮮明だ。ライフステージが変わればメディア利用行動も変わるとする考え方よりも、「年齢持ち上がり効果」をベースにデータを読み解く方が腑に落ちる。「社会人になったらXXする。子供が生まれたらXXする」というライフステージに立脚したメディア利用行動は現在では通じることが少ない。

近年の日本は少子高齢化が進み、人口ピラミッドの分布では若年層の構成比が著しく低い。にもかかわらず、広告主の財・サービスが狙うメインターゲットは、TEEN層やM1・F1層を中心とした若年層が大半を占めている。特に広告ビジネスを事業ドメインとする民放にとっては、若年層へのリーチが綻びることはメディアパワーを失うことに通じる課題である。今後10年20年の時間経過とともに、現在のテレビコアファンはさらに齢を重ねる。一方デジタルネイティブな思春期を過ごした若年層は、より一層テレビ行為者率を下げる可能性が高い。本稿のタイトルにあるように、テレビとは何を意味するのか?今回はテレビ=テレビ受像機として気になる点を整理した。テレビ=放送、テレビ=テレビ番組、などいくつかのテーマで機会があれば引き続きご紹介したい。

*1 内閣府「消費動向調査」

*2 NHK放送文化研究所「国民生活時間調査」

*3「ネオ・デジタルネイティブの誕生―日本独自の進化を遂げるネット世代 」ダイヤモンド社(2010年)東京大学 橋元 良明, 電通総研 奥 律哉, 長尾 嘉英 , 庄野 徹

※奥律哉氏による「テレビとは何を指すのか」本稿は「テレビ=受像機」編ですが、「テレビ=放送」編、「テレビ=番組」編も構想いただいているようです。奥氏の寄稿シリーズ、皆様もどうぞご期待ください!