【INTER BEE Curation】コネクテッドTVとリニア配信サービスの最新海外事情から見えてくる“メディアの本質” 【InterBEE2022レポート】

編集部 Screens

※INTER BEE CURATIONは様々なメディアとの提携により、InterBEEボードメンバーが注目すべき記事をセレクトして転載するものです。本記事は、Screensに2023年1月12日に掲載されたINTER BEE CONNECTED基調講演「コネクテッドTVとリニア配信サービスの最新海外事情から見えてくる“メディアの本質”」をまとめた記事となります。お読みください。

一般団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、「InterBEE」を、2022年11月16~18日にかけて開催。今回は幕張メッセでのリアルイベントとオンラインイベントを並行しての開催となった。本記事では、2年ぶりにリアルイベントとして開催されたINTER BEE CONNECTED基調講演「コネクテッドTVとリニア配信サービスの最新海外事情から見えてくる“メディアの本質”」の模様をレポートする。

本セッションでは、コネクテッドTV(CTV)動向をメインテーマに据え、D2C(Direct to Consumer:消費者との直接接点)の強化を軸に、ビジネスモデルを拡大している海外の最新状況を紹介。さらにリニア配信サービスの「FAST」「vMVPD」にもフォーカスし、各国の放送や配信をめぐる法制度にも触れながら、放送とメディアの本質に迫った。

パネリストは株式会社TBSテレビ メディア企画室 上級専門職 薄井裕介氏と同担当部長 高澤宏昌氏、Media Tech ELSI R&D代表 園田公一氏。モデレーターを日本放送協会 放送文化研究所 メディア研究部 研究主幹 村上圭子氏が務めた。

■CTV・FAST・vMVPDとは?

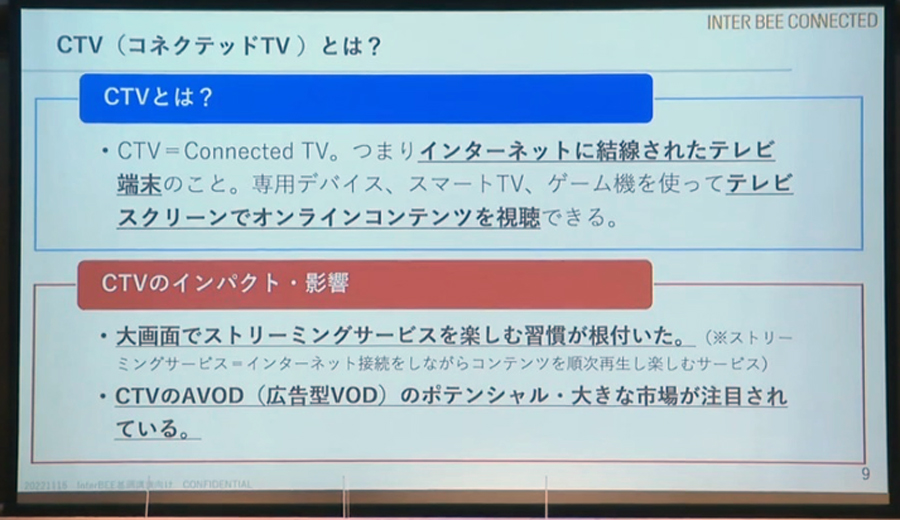

まず高澤氏から基本的な用語解説が行われた。

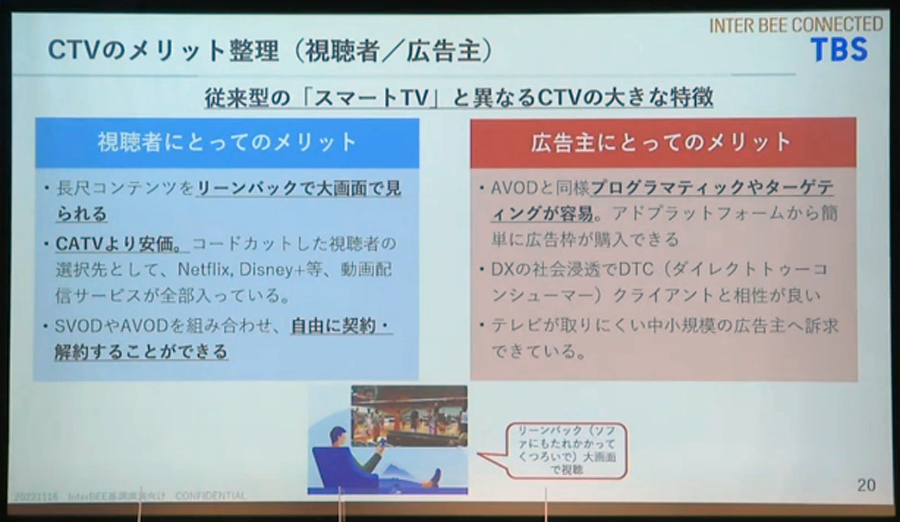

「コネクテッド(CTV)」とはインターネット結線されたテレビ端末のこと。専用デバイスなどを使って大画面でストリーミングサービスを楽しむ習慣が根付き、そこで生まれる大きな広告市場が注目されている。

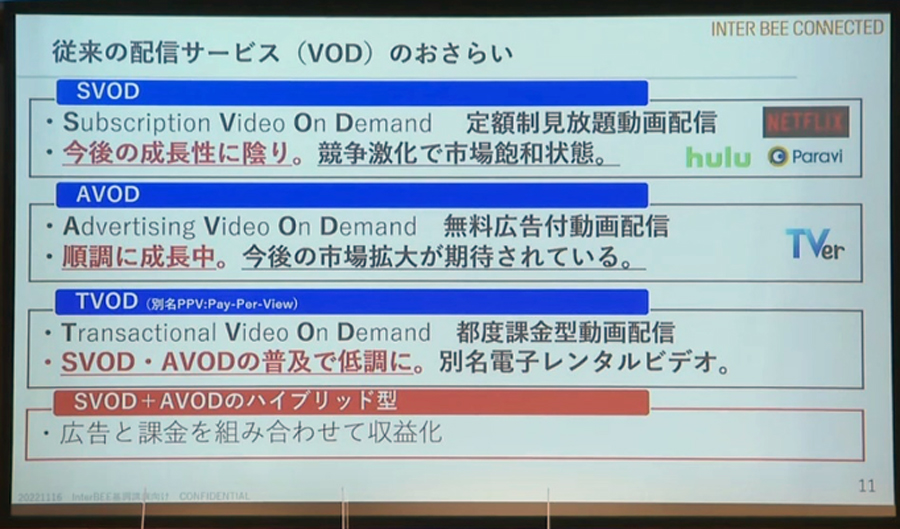

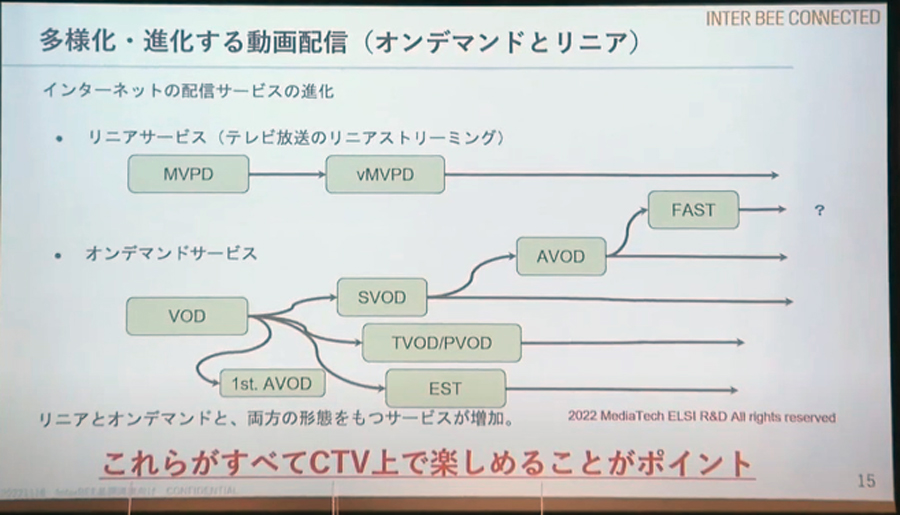

配信というとSVODやAVODのような従来型のオンデマンド型サービスを思い浮かべるが、最近は「FAST」「vMVPD」のような新しいリニア型サービスが注目されている。

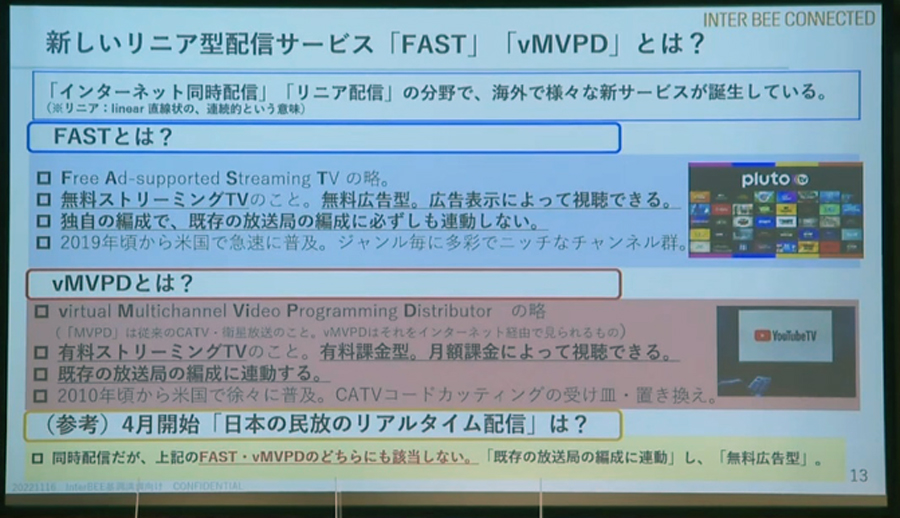

「FAST(Free Ad-supported Streaming TV)」とは無料広告型リニア配信サービスのことで、2019年頃から主に米国で急速に普及が進んでいる。

「vMVPD(virtual Multichannel Video Programming Distribution)」は直訳するとバーチャル多チャンネル番組配信で、CATVや衛星放送向けの多チャンネルサービス「MVPD(Multichannel Video Programming Distribution)」をネット上で仮想的に再現する有料課金型リニア配信サービス。番組群はタイムテーブルにもとづいて時系列で編成(リニア編成)され、通常のテレビと同じ感覚で視聴でき、2010年頃から米国で普及が進んでいる。

高澤氏は、動画配信サービスがVODとリニアの両面で急速に多様化・進化しており、これら全てのサービスが一つのコネクテッドTV(CTV)端末上で手軽に楽しめることが重要なポイントと述べた。

■コネクテッドTVで「テレビのD2C化」を推し進める欧米メディア

引き続き、薄井氏が海外のCTV事情をビジネスモデルの観点からプレゼン。

コネクテッドTV(CTV)は従来のスマートTVとは違う大きな特徴があり、視聴者のメディア接触方法と広告市場の両面で大きなインパクトを与えていると指摘。「日本ではVOD配信にばかり注目が集まっていたが、最近は放送のようにリニアな編成で視聴できるFASTやvMVPDが注目されている」と薄井氏。「これらを含め、リーンバック(ソファでくつろぎながらの大画面視聴)でコネクテッドTVを楽しむ流れが生まれている」とし、「テレビ局の新たなライバルになりうる存在だ」と語った。

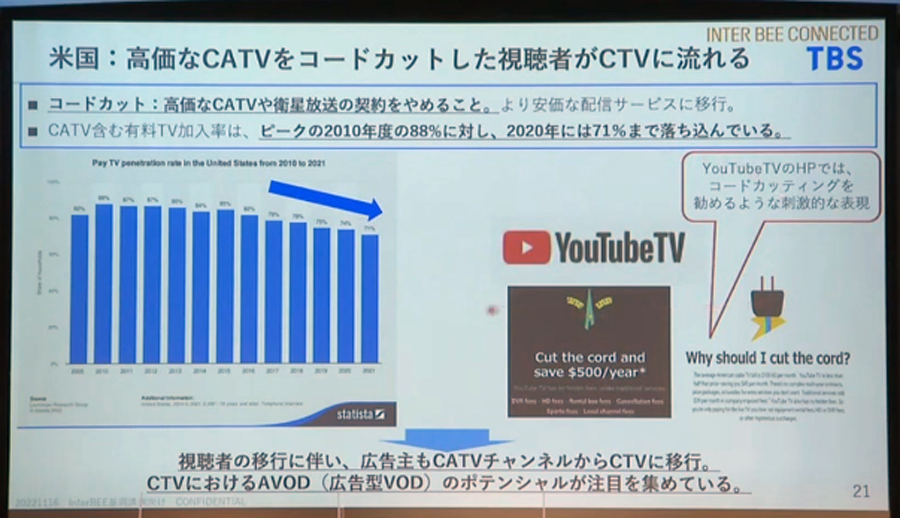

さらに「米国では、デジタルテクノロジーによるプラットフォーム事業者の台頭に伴い、高額なCATVをコードカット(解約)し、オンラインに視聴者が急速にシフトしつつある。例えばGoogleはYouTubeTVというvMVPDサービスを展開しており、従来型のCATVや放送サービスから顧客を奪う気が満々とのこと。配信サービスの中でも、SVODを数社契約するというスタイルだけでなく、無料で楽しめるFASTや、有料だがオンラインでCATV同様のサービスを受けられるvMVPDなど多様化が進んでいる」

「視聴者にコードカッティングされるCATVや衛星放送も手をこまねいているわけではなく、視聴者をつなぎとめるためvMVPDサービスを自ら推進している。」と述べた。

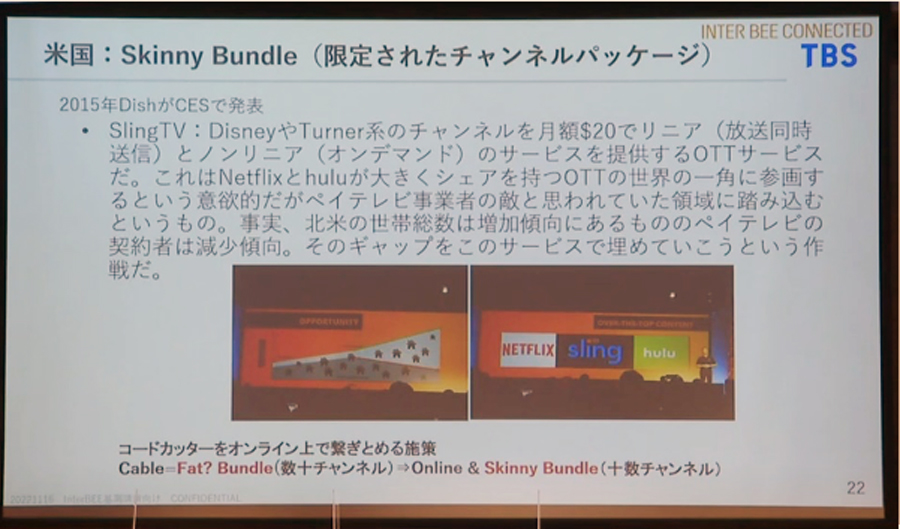

vMVPDの源流はアメリカ衛星テレビ事業者Dish Networkがインターネット上で有料リニア視聴できる多チャンネルサービスを2015年にローンチしたことだ。

「テレビ事業者であるDish Networkが自社の競合となるサービスを開始したということが大きな話題となった」と薄井氏。「いまの時代はこうした部分をふくめ、放送局があえて相手(=ネット配信)の領域に入りながらいかに自社のポジションを作っていくかが非常に重要な時代になってきている」と語る。

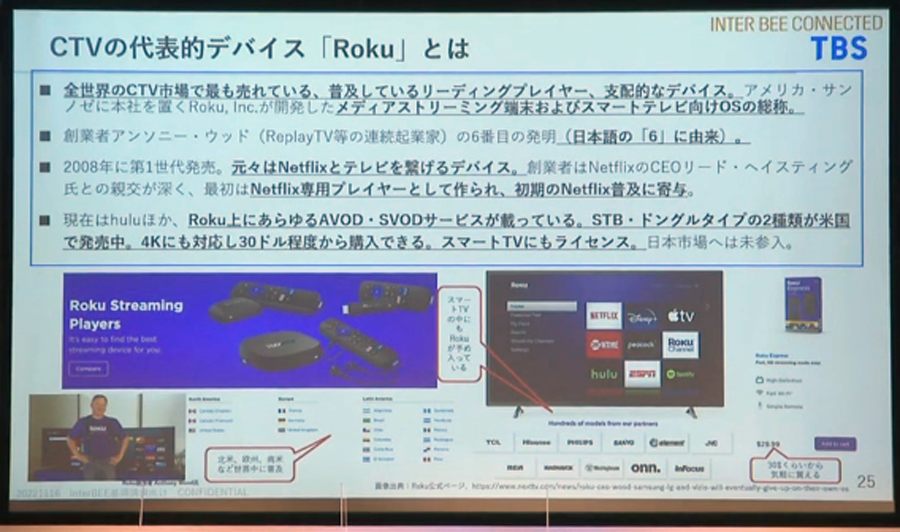

薄井氏は次に、欧米で代表的なコネクテッドTVデバイス「Roku(ロク)」を紹介。

RokuにはあらゆるAVOD・SVOD・vMVPD・FASTサービスが集約されており、米国でデファクト(事実上の標準)であり、最も普及が進んでいる支配的なCTVデバイスになっていると指摘。

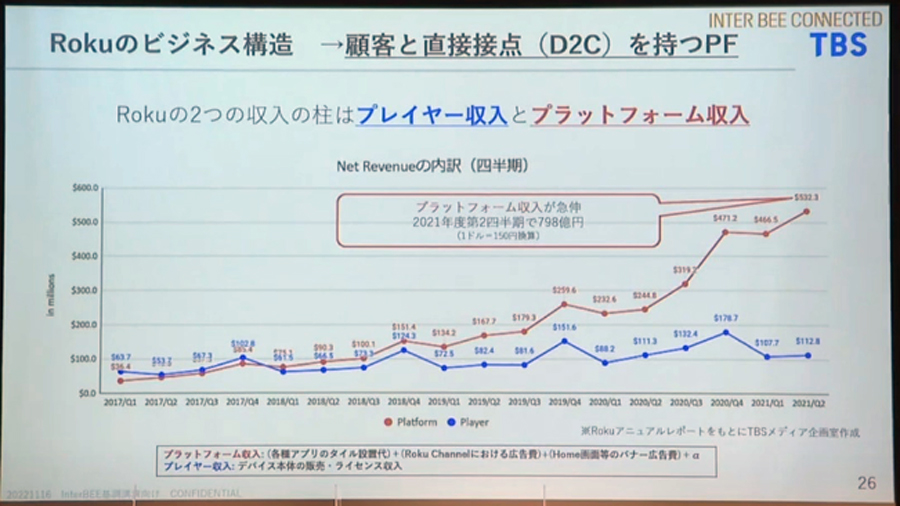

さらにD2C(Direct to Consumer)時代を見据えたビジネス構造に大きな特徴があると述べた。運営元のRoku社はデバイスそのものの機器販売収入(プレイヤー収入)、各種SVOD等サービスからのレベニューシェア及びと広告販売収入(プラットフォーム収入)を二本柱としているが、プレイヤー収入は横ばいなのに対し、プラットフォーム収入が急伸している。「従来型のデバイスメーカーは単発の機器販売による売切りビジネスモデルを中心としていたが、D2C時代には、顧客と直接接点を持つことによる継続的なプラットフォーム収入が鍵となる」と薄井氏。

「Rokuの成功に追随すべく、Samsung・Visioなどテレビ受像機メーカーや、米国の代表的CATVオペレーターであるComcastや英国Skyといったメディアグループ、さらにAmazonも独自のコネクテッドTV(CTV)専用デバイスを開発して販売を開始するなど、コネクテッドTV(CTV)やD2Cビジネス展開を巡る各社の戦いは激しさを増している」とも述べた。

■SVODへの導線+広告収入の場として活用されるAVOD・FAST

続いて薄井氏は、タイムテーブルに沿った時系列編成(リニア編成)を行う広告型の無料動画配信「FAST」の事例について紹介した。米国ではCBS系の「Pluto」、FOX系の「Tubi」が代表的なサービスとして人気を得ている。「米国の4大ネットワーク、放送局自らがこれらのサービスを自ら手掛けていることが重要」と述べた。

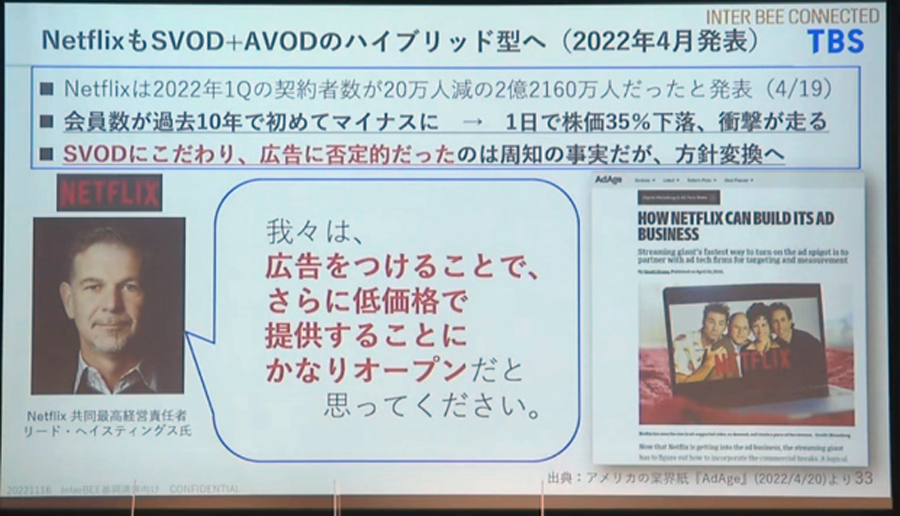

さらに、11月にNetflixがSVODとAVODのハイブリッド型サービスをローンチしたことにも言及。

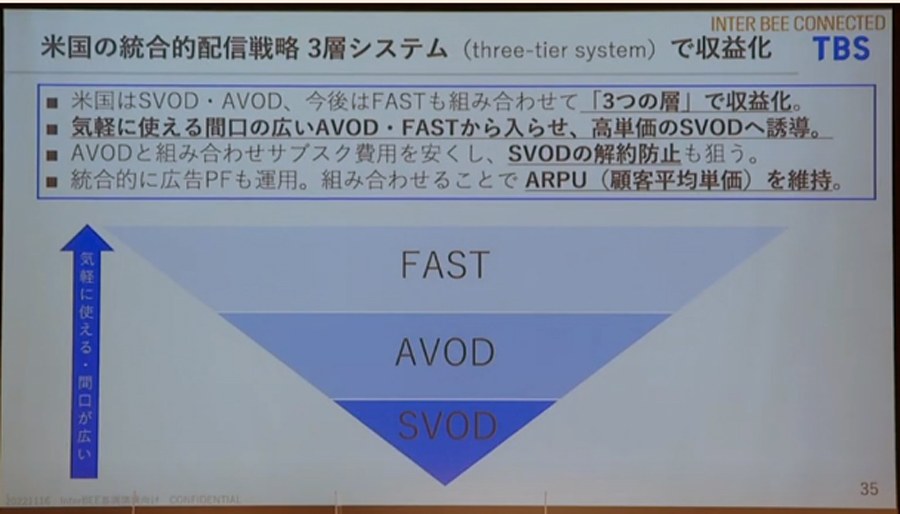

「気軽なAVOD、FASTを入り口として高単価のSVODヘと誘導するほか、AVODと組み合わせてSVODの解約防止を図り、さらに広告収入との二本立てで収益を確保している」「米国におけるコネクテッドTVの収益構造はSVOD、AVOD、FASTの3層で成り立っている」と解説する。

■電波からネット経由の視聴へシフトする欧米。公共放送は「公共メディア」に名称変更

続いて園田氏が、米国、欧州の放送制度を軸にメディア業界の最新事情を紹介。

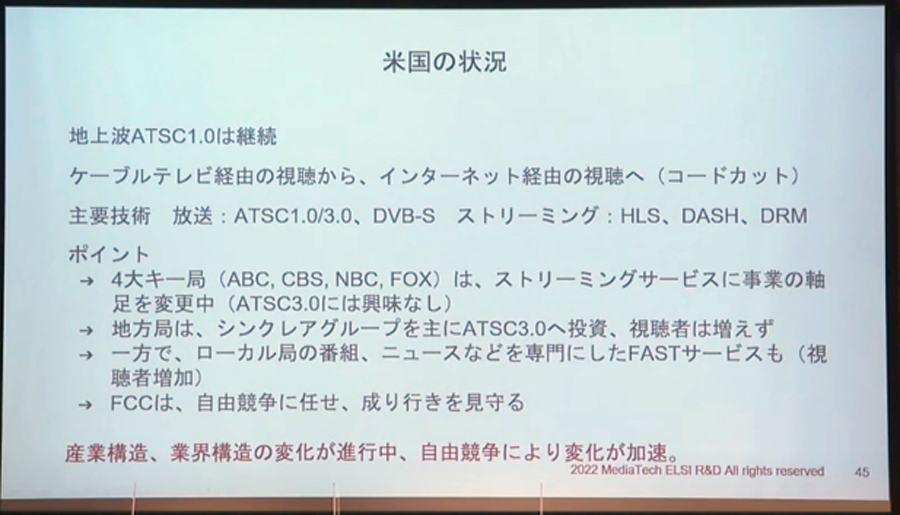

米国においては地上波デジタル放送が継続されている一方、視聴方法はケーブルテレビ経由からネット経由の視聴へとシフト。4大ネットワーク(NBC・CBS・ABC・FOX)はストリーミングに軸足を移しているという。

ローカル局については全米最大級のローカルテレビ局運営グループ「シンクレア・ブロードキャスト・グループ」への加盟局を中心に、次世代放送規格「ATSC(Advanced Television Systems Committee)3.0」を利用した放送サービスへと投資するも、視聴者増加にはつながらず。一方、ローカル局制作の番組やニュースを専門に配信するFASTサービスも登場し、こちらは視聴者を順調に増やしているという。

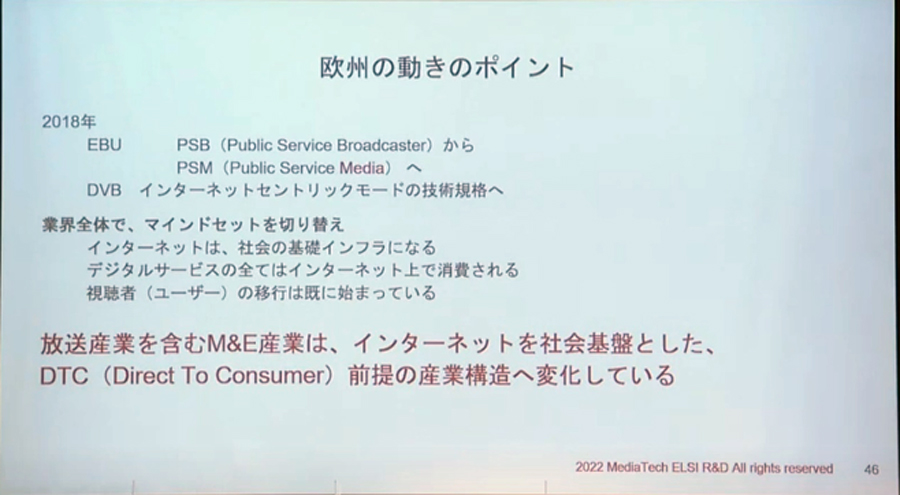

一方ドイツでは、放送局の免許条件から「電波」を削除し、包括的な「公共サービスメディア免許」へと移行したほか、英国ではストリーミング業者も放送局同様に国の規制機関「Ofcom(放送通信庁)」への届出が必須に。さらに欧州では2018年、EBU(欧州放送連合)がPSB(Public Service Broadcasting:公共放送サービス)の呼称をPSM(Public Service Media:公共メディア)へと変更。名称から「放送」が消え、大きな転換を示した。

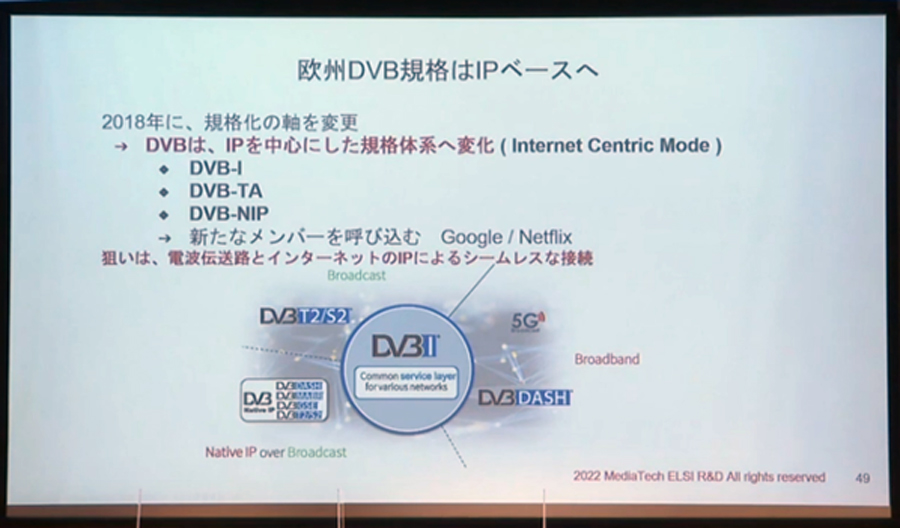

国際的なデジタルテレビ規格・DVB(Digital Video Broadcasting)も、2018年より規格の軸を変更。電波とIP(インターネット伝送)とをシームレスに接続する規格を制定するなど、インターネットを中心とした方向へ業界全体のマインドセットが変化しつつある現状が明らかとなった。

放送業界を含む欧州のメディア・エンターテイメント企業では、インターネットを社会基盤としたD2C前提の産業構造へと変化する動きが加速。欧州の主要放送局では、テレビとインターネットを融合させたハイブリッド型の伝送規格「HbbTV(Hybrid broadcast broadband TV)」を用いて、メディアから側から視聴者へ番組を直接届けるD2Cサービスを展開している。

英国で展開されているサービス「Freeview Play」では、BBCやiTVなど同国内の放送局が展開するリニア配信とオンデマンド配信を統合。幅広いダイナミックレンジで鮮やかな映像が楽しめる「HDR(High Dynamic Range)」で視聴できる作品もあるという。2019年時点では750万世帯が接続。コネクテッドTVを前提に、インターネット経由での視聴者の取り込みが進んでいると園田氏は語った。

■日本でもテレビのネット結線率が過半数に。「チューナーレステレビ」で一層加速する?

セッションの後半はディスカッションパート。今回取り上げた海外の最新事情をもとに、日本におけるメディアの今後について語った。

ディスカッションにあたり、高澤氏が日本の概況を説明した。

日本におけるコネクテッドTV広告市場は規模こそ北米には及ばないものの、右肩上がりの予測。さらに2021年の総務省調査によればネット結線率は55.8%と過半数にまで到達するなど、普及が進んでいる。

その中、ケーブルテレビ最大手のJ:COMは、ネットコンテンツをテレビ上で視聴できる端末「J:COM LINK」のリリースや、CATV視聴履歴を活用した「J:COM PMP」など、広告・課金の両方で放送波以外のビジネス戦略を模索。TVerでもコネクテッドTV(CTV)経由の視聴がPC(10.7%)を抜いて25%を超え、コネクテッドTV(CTV)広告への注力が進んでいるとした。

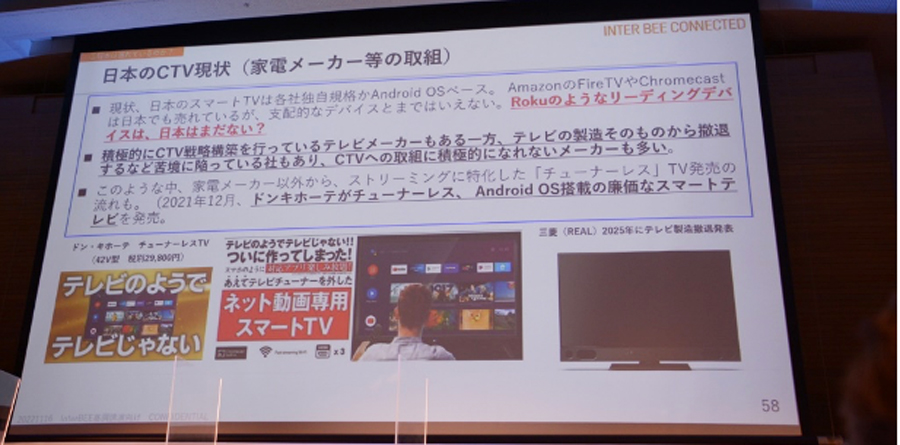

「日本においてRokuのようなリーディングデバイスはまだ登場していないが、ドン・キホーテなどがストリーミング視聴に特化した『チューナーレステレビ』の販売に乗り出すなど、注目の動きもある」と高澤氏。「いまのところ事業者のメーカーの足並みは揃っていない。日本では大画面デバイスそのものが普及途上であり、端末UIの面でも地上波とシームレスな接続とまでは行っていない。課題は多いが、今後メーカーやサービス側の対応が進めば実現できるのではないか」と期待を語る。

村上氏は、欧米諸国における放送局間の連携の強さにも着目。園田氏はこの背景について「メーカーの技術に業界全体が大きく依存してきた反省から、自分たち放送局サイドで規格を制定、発信するようになった成功事例がある」といい、「規格化によって設備投資コストやユーザーコストを下げられる代わりに、放送事業者も新たな技術を身につけ、変わっていかなければならないという考えが根底にある」と語る。

「欧米の放送局にとって共通する仮想敵はNetflix。インターネット上で戦える環境を作るため、必要なコストを払いつつ放送局間でお互い協力できるところを協力していこうという流れがある」と園田氏。「アメリカにも似たような動きがある」といい、生き残りをかけた放送局間での団結が世界的なトレンドであるとした。

■メディアのD2C化で「サイロに穴が空く」。産業構造の変化で訪れる広告モデルの変化

続いて議題は、メディアのD2C化について。「メディアのD2C化が進めば、放送局の広告モデルが変わるのではないか」という村上氏に、薄井氏と園田氏は次のようにコメントする。

「垂直統合のビジネスモデルにオンラインという横串がささった。いわばサイロが壊れて横から藁を抜かれているようなもの。放送業界に限らず、1960〜70年代から構造の変わらない産業が次々と影響を受けている」(薄井氏)

「DXの根幹にあるのは『中間業者が不要になる』ということ。それに適した構造に放送業界もふくめて変わっていくため、放送局自体にもマーケティングの強化が求められていくようになる」(園田氏)

「広告枠が無限に広がる時代の中で、それをどう管理していくかがとても重要になる」と薄井氏。「さらに、それをわかりやすく簡単に広告主へ提供する仕組みが求められている」とし、アメリカの放送局が進めるプログラマティック広告の動きに注目しているとした。

■CTVは「日本は遅れている?」FASTは「日本が唯一世界に先行している?」

まず村上氏はコネクテッドTV(CTV)の対応において「日本は遅れているのか?」と投げかけた。さらにサイバーエージェントとテレビ朝日が共同運営する「ABEMA」に言及し、「FASTの部分だけみればは欧米に比べて日本の方が進んでいるとも言えるのではないか」とコメント。これにパネリスト3名が次のように反応した。

「FASTについて米国のほうが明らかに進んでいる。しかし日本ではABEMAが唯一、積極的な取り組みを行っているのは間違いない。ABEMA自身はFASTをやっているとは明言していないが、外見的にはFASTに近いビジネスモデルを組んでいる。さらにFASTとAVOD、SVODを組み合わせて収益を多様化する構造を日本で唯一しっかりとやっているサービスではないか」「NHKプラス+や、TVer上でも4月から民放のリアルタイム配信がスタートした。まだまだ普及はこれからだが、日本の放送局がリニア配信について今後の成長分野として非常に力を入れていることは見て取れる」(高澤氏)

「かつて英国でも『プロジェクト・カンガルー』と名付けられた地上波コンテンツのリアルタイム配信プロジェクトが進められていたが、このプロジェクトが進められた2009年時点では地上波に対する優位性が持てず、さらに同国の競争委員会から市場の独占にあたるとして差し止めを受けた過去がある。そういった意味では、同様の仕組みをいちはやく実現できた日本は先見の明があると思う」(薄井氏)

「2018年にネット配信に対抗するため『プロジェクト・カンガルー2』として正式に復活し、競争委員会も当時の“誤り”を認めたという経緯がある。これから何が出来るかと言うより、どうしたいのか、何をすべきかをもっと議論して、新しい機能やサービスにつなげていくのがいいのではないか」(園田氏)

■ハードとソフトが分離した現在、「メディア」としての放送局の役割を再考するべき

セッションは当初の予定より時間を延長。園田氏のプレゼンをもとに、欧州で定義が進む、放送局をふくめた「PSM(公共サービスメディア)」という概念について議論した。

園田氏はEBUが発行する参考資料を取り上げてその現在地を説明。欧州においてPSMは受信料制度を含め公的資金の投資を受ける免許事業者を指し、国内における多民族をつなぐ一種のユニバーサルサービスという位置づけになっているという。

ここで村上氏が、日本の放送制度について「公共放送であるNHKと同時に、民放にもまた放送波による公共性、“放送の公共性”がある」とコメント。その上で、「NHKは今、公共放送から公共メディアへの進化を標榜しネット展開を行っているが、放送波によらない民放のサービスはどういう位置づけになるのか?これまでの『公共放送と民間放送』という二元体制をデジタル時代にどうするかについて向き合わなければ、これから新たな放送制度を考えるうえで障壁になっていくのではないか」と課題を投げかける。

これに対し、「日本の放送制度は法制度的には(その歴史上)米国に近く、民放の仕組みもまた米国的である」と園田氏。「一方、公共放送があり、そこに広告事業者である民放と有料放送局が並ぶという産業構造で見るとこちらは英国に近く、大きなねじれが生じている」とし、「日本の放送も70年を迎えるが、一度こうしたものを綺麗にするよいタイミングにさしかかっているのではないか」と提言した。

「放送波がすぐに無くなるとは思わないが、これから通信が伝送路のベースとなっていくなかで、放送事業者や“公共メディア”がどのような役割を果たしていくかは明確に定義しなければならないのではないか」と村上氏。その上で、「ハードとソフトの機能を切り分け、ソフトの部分、つまりメディア機能として我々放送事業者が何をやっていくのかを改めて考えなければならないのではないか。その思考こそが視聴者の信頼にも繋がっていくのではないか」と語った。

薄井氏は、パラマウント映画・20世紀FOXの会長・CEOを務めた業界OBのBarry Diller氏による「人を介さないものは危うい」「ノイズとジャーナズムの線を引くことが大事」というコメントを引用。「メディアリテラシーや思想の偏りなど、いろいろな問題がオンラインで起こっているなか、もう一度この言葉を我々は肝に銘じなければならない」と述べた。

■「海外事例は成功事例とは限らず、まだ試行錯誤の段階。みんなで考える機会を」

最後にセッションを締めくくり、パネリスト3名とモデレーターが挨拶。

「70年前に最新技術だった電波も、いまやそうではない。いまはちょうど変換点。みんなで考える機会を作るべきではないか。個人としての意見と組織としての意見が異なってしまうということもあまり良くないと思うので、自由に意見を発信できる場を作りたい」(園田氏)

「バズワード的なお題で始まったが、決して取り上げた海外事例が成功事例ということではなく、彼らもまだまだ試行錯誤の最中だということを留意して欲しい。そのうえで、こうしたムーブメントの源泉がどこにあり、それを日本の市場でどう応用していくかを議論したい」(薄井氏)

「セッション準備までの間に村上氏、園田氏、薄井氏とは非常に長い時間をかけて議論を進めてきた。今回出せているのはその1割くらい。コネクテッドTV(CTV)分野は放送局・メーカー・配信事業者など全てのプレイヤーにとって非常に重要。本セッションの企画者として、また機会があればこの続きを披露させていただきたい」(高澤氏)

「いまインフォメーションヘルスという言葉が総務省の検討会で頻出しているが、そこでは(情報の信頼に関する議論が)ノイズと“ファクト”という側面から語られている」と村上氏。「放送業界はファクトを届けることは当然。そうでなく、薄井氏が引用したように、ノイズと“ジャーナリズム”という側面から考えるべき。ジャーナリズムのあり方をあらためて考え直すことが、公共サービスメディアとしての放送局の役割を見直すことにつながるのではないか」と締めくくった。