【Inter BEE CURATION】戦火のウクライナから映画監督がやってきた!~オレシア・モルフネッツ=イサイェンコ監督が語ったこと~前編

第一回 ずっと故郷を見つめてきた

11月15日。ウクライナの映画監督オレシア・モルフネッツ=イサイェンコさんが来日。

オレシアさんは、ことし世界中で公開され、日本の観客にもつよい衝撃をあたえた力作「キャロル・オブ・ザ・ベル 家族の絆を奏でる詩」の監督です。

この作品に心を動かされた「Inter BEE 2023」のクリエイティブ・ディレクター結城崇史さんの尽力で、イサイェンコ監督のはじめての来日が実現しました。

16日には、「キャロル・オブ・ザ・ベル 家族の絆を奏でる詩」の上映会がおこなわれ、

17日には、監督をメイン・ゲストに、

「映像の力は社会になにを問いかけるか? そしてその可能性とは?」

というテーマで、フォーラムが開かれました。

結城プロデューサーとわたし(貴志)が対話の相手役をつとめました。

戦時下にもかかわらず、映画人は映画作りをあきらめず、ウクライナの映画館は半数が開いているとききました。ウクライナで、映画づくりに希望を託すオレシアさんは、日本で何を語ったのか。写真や動画をまじえて、貴重なお話の一部をご紹介します。

■クリスマス・キャロルに祈りをこめて

映画「キャロル・オブ・ザ・ベルズ 家族の絆を奏でる詩」は、ウクライナだけでなく、世界のいまを考えるうえで重要なヴィジョンをあたえてくれる作品です。

オレシアさんのお話をうかがう前に、「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」がどんな作品なのかまずはそのストーリーをご紹介しておきましょう。

まずは、下記の予告編をご覧ください。映画『キャロル・オブ・ザ・ベル 家族の絆を奏でる詩』は、日本でも2023年7月7日から公開されました。

映画「キャロル・オブ・ザ・ベルズ 家族の絆を奏でる詩」オフィシャルサイト

この映画には、いまウクライナでおきていること、そして世界で起きていることを理解するカギがいくつも埋もれています。

舞台は、ポーランド領スタニスワヴフ(現在はウクライナのイヴァノフランキウシク)。物語は、1939年1月8日にはじまります。

ウクライナ人の音楽家、そしてポーランド人の軍人が、家族と一緒におなじアパートへ引っ越してきます。家主は、この街で弁護士をいとなむユダヤ人です。

この日から、三つの家族が、おなじ屋根の下に暮らすことになったのです。

三つの家族は、文化も宗教も違います。おたがいに複雑な歴史記憶をもち、たとえばポーランドはウクライナの独立をのぞまず、争ったことがあります。

はじめはぎくしゃくしていた三家族ですが、その空気をいっぺんに和ませたのは、ウクライナ人の少女ヤロスラフの歌う「シチェドリク」でした。

クリスマス・ソングとして有名な「キャロル・オブ・ザ・ベル」の原曲です。

歌が結ぶ縁で、三家族は交流をふかめ、しだいに心を開いていきます。

しかし、それもつかのま。

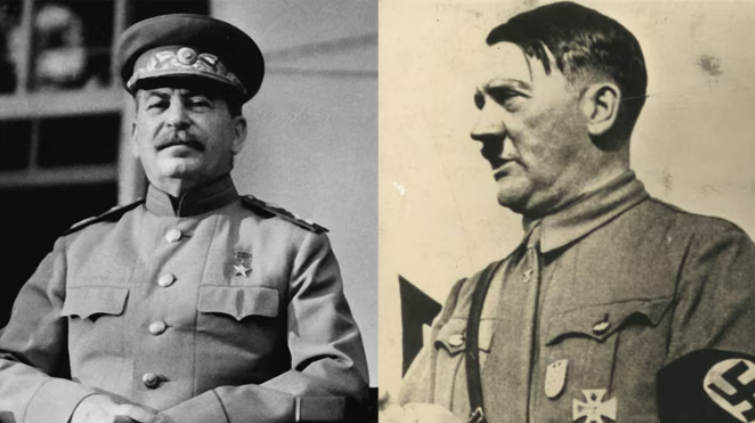

ヒトラーとスターリン、ふたりの独裁者のはざまにあって、三家族の人生は、情け容赦なく、ふみにじられていきます。

1939年9月 ナチスはソ連とひそかに手をむすび、ポーランドに侵攻。第二次世界大戦の火ぶたが切って落とされたのです。

その後、三家族の暮らす街は、ソ連とドイツの両国から、くりかえし侵略されます。

1939年には、ソビエトが街を占領。ポーランドの軍人や知識人は根こそぎ捕虜になり、NKVD(ソビエトの秘密警察)にだまされ、人気のない森で秘密裏に虐殺されました。

1941年、ヒトラーが独ソ戦を開始すると、今度はナチが街を占領します。ユダヤ人の弁護士とその妻は、ナチに連れ去られて、おおぜいのユダヤ人とともに銃殺されてしまいます。

そして1943年、ふたたびソビエトがこの街を再占領します。ナチやソ連に抵抗するOUN(ウクライナ民族主義者組織)とのし烈な戦いがはじまり、その一員であったウクライナ人の音楽家は妻のソフィアの目の前で、公開処刑されました。

気がつけば、ウクライナ、ユダヤ、ポーランド、それぞれの家族の親は、音楽家の妻であったウクライナ人ソフィアを残して、いなくなってしまったのです。

あとに残されたのは、それぞれの家族の幼い娘たちでした。

しかし、ソフィアと子どもたちは驚くほど強い絆を結びます。ソフィアはいのちをかけてNKVDの「強制移送」やナチの「ユダヤ人狩り」に抵抗し、子どもたちを懸命に守りぬきます。その勇気ある生き方に、胸を打たれます。

大戦終了後、ソフィアはNKVDの訊問を受け、「政治犯の妻」の汚名を着せられ、シベリアの収容所へ送られます。三家族の娘たちは連れ去られ、共産主義を強制されます。

ウクライナ民謡を堂々と歌ったせいで、ウクライナ人の娘ヤロスラワは少年流刑地へ送られ監視され、「政治犯の娘」と言うレッテルを貼られて虐待され続けます。

それから23年の歳月が流れます。映画は最後に救いを用意していました。

音楽のもたらす数奇な運命にみちびかれ、地獄を生き抜いた三人の娘は再会を果たしたのです。監督の祈りが感じられるラスト・シーンです。

3人は涙をながして歌います。

あの歌を…願いをかなえてくれる幸せの歌「キャロル・オブ・ザ・ベル」を。

■ウクライナを見つめ続けてきたオレシアさん

20世紀の真実を記憶によみがえらせ、世界に大切なメッセージを届けた「キャロル・オブ・ザ・ベル」。オレシアさんは、硬派のドキュメンタリストらしく、事実の重みをドラマの中で活かしながら、世界が忘れている歴史の傷を、家族の物語としてよみがえらせました。

監督のオレシアさんは、どんな映画作家なのでしょうか。プロフィールをご紹介します。

■オレシア・モルフレッツ・イサイェンコ

1984年ウクライナ生まれ。キーウ国立演劇映画テレビ大学を卒業。処女作「MOLFAR」(2008)が「21世紀の新しい映画祭」にて審査員賞を受賞。その後、ウクライナの現代史をみつめるドキュメンタリーで注目を浴び、「境界線 フルビシュフ作戦」(2019年)でリヴネ国際映画祭長編ドキュメンタリー部門賞を受賞。

劇映画では、クリミアをめぐる「ヴィオロンチェル」 (2014)がキーウ国際映画祭で受賞。「キャロル・オブ・ザ・ベル」(2021)は長編劇映画監督作品第2作となります。

最新作は、ソビエトに破壊されたウクライナの河川の実態を告発するドキュメンタリー「そしてすべての川」(2022) 。

現在制作中の作品は、戦時下のウクライナのクリスマスを主題とした物語、そして世界映画史に輝くウクライナの天才カメラマン、ダニーロ・デムツキーを描く企画。

監督は、日本の文学や映画に関心が深く、好きな作家は、安倍公房、村上春樹、今村昌平。アニメをはじめ、さまざまな映像表現にも挑んでいます。

■なぜオレシアさんを招いたのか

17日、オレシアさんが国際会議場に登壇し、基調講演となるフォーラムが開かれました。テーマは、「映像の力は社会に何を問いかけるか? そしてその可能性とは?」。

オレシアさんを招いた理由を、「Inter BEE」の結城プロデューサーは、こう語っています。

「Inter BEE は映像技術のイノヴェーションを主眼としていますが、しかし実のところ、クリエイティブをきりはなしてテクノロジーのはなしをしても実りはすくない。いまの世界になにを発信し、どう表現すべきか、それこそが重要な課題なのです。今回は、戦火のもとで映画をつくりつづける監督に、映像の力、その可能性をめぐって、あらためてお話をうかがいたいとおもいました」

■事実にもとづき、綿密に映像化していく

冒頭、オレシアさんは、撮影の舞台裏を披露してくれました。

ドキュメンタリー制作を通じてウクライナの現代史を見つめ続けてきたオレシアさん。なによりもまず重視したのは、事実にもとづく、リアルな物語を構築することでした。

映画で描かれた家族にも、実在のモデルがいます。監督によれば、

「脚本を担当したクセニア・ザスタフスカさんのお祖母さんは、第二次大戦のさなか、ポーランド人とユダヤ人 の家族をドイツ軍から守りました」

あとでふれますが、ウクライナ映画には、サイレント黄金期以来の分厚い蓄積があり、スタジオワーク、撮影、美術のクオリティーは非常に高い。エピソードの多くは事実にもとづいており、セットや衣裳も綿密な時代考証をへて設計されています。

もうひとつ、監督が撮影現場で心を砕いたのは、子役とのコミュニケーションでした。

というのは、この作品のねらいはウクライナの現代史をよみがえらせるだけでなく、逆境のなかで絆をむすぶ家族の物語を描くことにあるからです。

逆境の中で、子どもたちの「いのち」と「未来」をいかにして守りぬくか。

いま、もっとも切実なテーマといえるのではないでしょうか。

ウクライナ、ポーランド、ユダヤ、三つの家族が強い絆を結んだのは、子どもたちへの深い思いゆえでした。その思いこそ、国や民族の違いを超えて、かけがえのないものであるはず。監督の思いを結実させ、ゆたかに表現したのは、子どもたちなのです。

■映画とウクライナ侵攻がかさなりあう

オレシアさんは、すこし沈黙をおいて、家族の写真をみせてくれました。

オレシアさんが去年の2月24日に避難先で撮った家族の写真です。

「これは去年、ロシアの侵略がはじまって、キーウから避難したときの写真です」

「2週間のあいだ、狭苦しい地下室に閉じ込められました。わたしたちの状況は、まさしく映画のシーンとおなじでした。あたかも自分の映画に迷い込んだ感じがしました」

「20世紀の悲劇がまた繰り返されたのです。ミサイルがいつどこへ飛んで来るかわかりません。まだ防空システムもなく、ひたすらおびえるばかりでした」

「ウクライナに生きる人々の中に戦争や悲劇的な出来事を体験せずに生きのびている人はひとりもいません。とりわけ女性や子供は、心身ともに大きな傷を負っています。私の姉と姪は、占領地の地下室に28日間過ごすことを余儀なくされました」

「ちょうどおなじ時期、わたしたちの作品『シチェドリク(キャロル・オブ・ザ・ベルズ)』は、世界各国での上映会をスタートさせていました。ロシアの侵略と上映が重なったせいで、ひじょうに大きな反響がありました。映画を見た人はだれでも、過去の悲劇がくりかえされていることに気づきます。ロシアの侵略がもたらした悲劇と映画の内容は、おそろしいほど似通っていたのです」

■「かれらはウクライナのすべてを消し去りたいのです」

※ここからは私(貴志)からの質問に監督が応答するかたちで対話がすすみました

貴志 オレシアさんが去年、家族で避難されていたときの経験をうかがい、映画で描かれた家族の悲劇を連想しました。暗く狭い空間に閉じ込められる状況はおなじですね。

映画はロシア侵略の前に完成していましたが、まるで、いまのウクライナを映し出しているかのようにみえます。監督はロシアの侵攻を予感されていたのでしょうか?

オレシア わたしたちはすでにロシアの侵攻をさけられないものと感じていました。本格的にロシアが侵攻を始める1ヶ月前には、荷物をまとめて、いつでも避難できるように準備していました。

ロシアにとってはウクライナは邪魔なのです。ウクライナの存在を消し去りたい。いまも昔も、ウクライナをロシアの国として 屈服させたいと考えているのです。

実際に、ロシアがクリミアとドンバスを不法に占領した2014年から、ロシアの侵略は始まっていました。あのとき世界がロシアの侵略行為を重く見て、毅然と立ち上がっていれば、私たちが強いられている悲劇はさけられたのではないか、という想いもあります。

ロシアそして中国という、ふたつの帝国の脅威にさらされている日本人には、今のウクライナ人が置かれている苦しみをわかっていただけるのではないでしょうか。

■ヒトラーとスターリンにはさまれて

貴志 映画の舞台は、西ウクライナ。西はヒトラー、東はスターリン、ふたりの冷酷な独裁者にはさまれた土地。東西から侵略され、搾取され、虐殺され、拉致される。それでも、この土地で生きていかなくてはならない。

ウクライナ史、東欧史の専門家であるイェール大学のスナイダー教授は、ふたつの全体主義国家、ナチスとソ連にはさまれた地域を「ブラッドランド=流血地帯」とよびました。

「20世紀でもっとも悲惨な出来事は、ドイツでもソ連でもなく、両者にはさまれた土地でおこった」。戦争と迫害によって、信じがたいほど大量の民間人が犠牲になりました。

監督はなぜこの土地を映画の舞台に選ばれたのでしょうか。

オレシア 私自身、まさにこのエリア、西ウクライナに生まれ、育ちました。私の故郷なのです。ですから、わたしが映画の舞台としてこの土地を選んだ、というよりも、この土地に宿命的に私が選ばれた、という気持ちがします。

わたしは映画の監督としてずっと、自分が生まれ育った西ウクライナの歴史、風土、文化、人々の暮らしを見つめてきました。

最初に手がけた映画はMOLFARという映画で、西ウクライナを舞台としています。ウクライナの伝統的な文化をみつめたドキュメンタリーです。

その後、西ウクライナの現代史をみつめたいくつものドキュメンタリーをつくりました。たとえば「Borderline(境界線)」、これはウクライナとポーランドの複雑な関係を描くドキュメンタリーです。

20世紀、ポーランド人とウクライナ人は、おたがいの境界線をめぐって争っているあいだに、ヒトラーやスターリンの餌食にされ徹底的に破壊されてしまいました。

しかし、みずからをとりまく真の脅威にめざめたウクライナとポーランドの抵抗者は、ともに手をとりあって、最後までたたかいつづけました。

境界線は国境のことでもあり、また人間の心を隔てる境界線のことでもあります。

■ドキュメンタリー「境界線」(オレシアさんの監督作品・英語字幕)

※「境界線」は、「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」のドキュメンタリー版と言うべき作品。監督は、ソヴィエトの残虐行為を物語る衝撃的な記録映像を丹念に発掘しています。

オレシア もうひとつ、「強制移送1944-46」という作品をつくりました。これも西ウクライナを舞台としたドキュメンタリー。スターリンの理不尽な命令によって、悲惨な強制移住を強いられた人々の苦しみを描きました。

■ドキュメンタリー「強制移送1944-46」(オレシアさんの監督作品・英語字幕)

※独裁者スターリン、そしてソ連の秘密警察が、人間を家畜のようにあつかい、いかにウクライナ人やポーランド人を苦しめてきたか、綿密なリサーチにもとづいて描かれています。

貴志 映画の舞台となったウクライナは、たびかさなる受難の歴史をもっていますね。

オレシア そのとおりです。耐えがたい悲劇をふくめて、陰影の濃い、独自の歴史をもっています。シチェドリク(「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」の原題)は、いままでみつめてきたウクライナの歴史の集大成でもあります。

■なぜ残虐行為の表現を避けたのか

貴志 監督の手がけた、ウクライナの現代史をめぐる秀逸なドキュメンタリー作品では、ナチスやソ連の秘密警察による残虐行為のおどろくべき記録映像が使われています。

わたしは「新・映像の世紀」という歴史ドキュメンタリーのディレクターをつとめ、世界のアーカイブを調べたことがありますが、イサイェンコ監督のドキュメンタリー作品には、はじめて見る記録映像が多く、衝撃を受けました。

しかし、「キャロル・オブ・ザ・ベル」では、ナチスやソビエトによる大量虐殺、戦争犯罪などのシーンは少なく、映像としても暗示される程度ですね。

映し出されるのは、一つ屋根の下で共同生活をいとなむ家族の日々に絞られています。子どもと女性のドラマに絞った理由は何でしょうか。

オレシア できるだけ家族の物語にフォーカスしたいとおもったからです。女性や子どもたちは、家族の一員がある日どこかへ連れ去られ、二度と帰らない、という恐怖におびえています。軍隊が侵略して来る。するとひとりひとり家族が消えていく。そのおそろしい現実を観客に伝えたかった。

レイプや処刑のシーンも撮影すべきと考えてはいましたが、たとえ事実にもとづいたシーンであっても、暴力的なシーンを実証的にえがくと、家族と一緒にみることはむずかしくなるでしょう。わたしはできるだけひろい観客層にみてほしかったのです。

映画の中で、わたしが重点をおいたのは、なによりも家族が心を交流させるシーンです。

三つの家族が祝う、クリスマスや新年の行事を大切に、ていねいに描きました。

家族でひとときテーブルを囲み、心を通い合わせ、励まし合い、自分たちのアイデンティティを再確認し、苦しみに耐える力をたくわえる時間。

これは今、つらい日々のなかで、ウクライナ人が切実に求めている時間でもあります。

たとえば私の妹…いまロシアの占領地域で苦しんでいます…彼女の心情は、この映画に登場する家族とひじょうによく似ています。

■戦火のなか観客が殺到

貴志 ロシアの侵攻がはじまり、インフラ、民間の住宅、学校や劇場、病院さえも標的にされています。しかしそれにもかかわらず、この映画が上映され続け、大きな反響があったと聞いています。

ウクライナの観客がミサイルの危険を知りながら映画館にかけつけた理由は何でしょうか。

オレシア あるプロデューサーは、こんな状況で上映できるわけない、こんな時に誰が映画を見に来るだろう…と言いました。わたしともうひとりのプロデューサーは、絶対に上映したいと言いました。お客さんはかならず来る、と。

ただ、ウクライナ人は映画にえがかれた過去の歴史、悲しみの記憶を見たくないかもしれない。そんな懸念があったことはたしかです。

ところがフタを開けてみると、おどろくほど大勢の観客が殺到しました。

やはり非常にストレスフルな、厳しい状況がつづくなかで、クリスマスを迎えた人たちは、ほんのひとときでも、勇気の湧いてくる物語を求めていたのではないかとおもいます。

たとえ逆境にあっても、助け合って、苦しみに立ち向かうことができる、そんな物語を。

■暗闇のなかで巻き起こった大合唱

オレシア 戦時下でも、ウクライナの半分くらいの映画館が開いています。どんどん観客が増えました。上映期間も延長しました。

もちろんミサイル警報で上映を中断したこともあります。ロシアのインフラ攻撃が原因で停電し、劇場がまっくらになることもしばしばでした。けれど観客は闇の中でじっと発電機が動くのを待ち続けます。

リヴィウでは、そんな暗闇のなかでだれかが歌い始め、いつのまにかクリスマス・ソングの大合唱になりました。それからは、映画館はコンサートホールに早変わり。

観客はウクライナのふるい民謡をつぎからつぎへとくりだし、大合唱になりました。あの上映会は忘れられません。

貴志 闇のなかで、祈りをこめ、歌を歌ってはげましあう。ウクライナの劇場で、まさしく映画のなかの家族とおなじシーンが生まれたのですね。

オレシア 家族で観てほしい作品なのです。家族について、ことばと文化について、そして戦争について考えてほしいのです。

私たちの映画は、記憶から消し去られてはいけない過去を反映したものであり、そして未来はウクライナ人と世界にとってより良きものになるはずだと考えています。

■Feel World 「Carol of the bells」をめぐって

この映画のタイトルになった「Carol of the bells」という歌は、世界でもっともポピュラーなクリスマス・ソングのひとつとして、知られています。

最近では巨匠ジョン・ウィリアムスが『ホーム・アローン』という映画でとりあげ、話題になりました。

かつて1919年に独立したウクライナが、欧米に合唱団を派遣してウクライナの存在をアピールしたとき、この歌が評判になって、ウクライナへの理解に大きく貢献しました。

いまでは世界中の歌手やミュージシャンが、さまざまなアレンジをほどこして、この歌を歌っています。以下の演奏をYouTubeなどで検索してみてください。

■ロンドンの少年合唱団Libera

■2014年のユーロ・マイダン革命の映像とのコラボ

実はこの歌は、ウクライナに何百年も前から伝わる民謡「シチェドリック」のメロディーをアレンジして作られた曲です。

ウクライナ民謡の「シチェドリク」を合唱用に編曲し、英語の歌詞をつけて「Carol of the bells」というクリスマスソングに仕立てたのは、ウクライナの作曲家ミコラ・レオントヴィッチでした。

レオントヴィッチは、悲劇の作曲家です。ソビエト時代のウクライナで、ウクライナ音楽のために独自の合唱団をつくろうとして、ソビエトの秘密警察に銃殺されました。

映画の冒頭は、陶然とするほど美しい「Carol of the bells」の合唱ではじまります。作曲家は無念の死をとげましたが、歌は世界中で愛されています。

【著者プロフィール】

貴志謙介

京都大学文学部卒業、1981年にNHKに入局。特集番組の制作に従事。NHK特集「山口組」、ハイビジョン特集「笑う沖縄・百年の物語」、BS特集「革命のサウンドトラック エジプト・闘う若者たちの歌」、最近作にNHKスペシャル「新・映像の世紀」「戦後ゼロ年東京ブラックホール」「東京ブラックホールII破壊と創造の1964年」などがある。ユネスコ賞、バンフ国際映像祭グランプリ、ワールド・メディア・フェスティバル2019インターメディア・グローブ金賞など受賞多数。現在はフリーランスの映像ディレクター・著作家として活動。著書に『戦後ゼロ年東京ブラックホール』『1964東京ブラックホール』がある。2023年3月放送の「ETV特集・ソフィア 百年の記憶」では、ウクライナ百年の歴史リサーチ、映像演出を担当。