【Inter BEE CURATION】共視聴(co-viewing)は広告の受容性を高める (ひと研究所/広告研究シリーズvol.4)

※INTER BEE CURATIONは様々なメディアとの提携により、Inter BEEボードメンバーが注目すべき記事をセレクトして転載するものです。本記事は、ビデオリサーチ社の協力により「VRダイジェストプラス」から転載しています。

この記事はこんな方にオススメ!

✅広告キャンペーンのメディア・プランニングを担当される方

✅テレビCM・動画広告の広告効果に関心がある方

1.広告の受容性への影響要因

これまでは生活者のメディア接触モードを中心に、広告の受容性への影響要因を分析した記事を紹介してきました。例えば、「生活者に受け入れられる広告―利用デバイスと広告の受容性の関係(ひと研究所/広告研究シリーズvol.2)」の記事では、生活者の"メディア利用動機"と"時間・場所のコントロール意識"の2つの概念に注目し、テレビ画面とスマートデバイスで広告の受容性の違いが生じる要因について紹介しました。

今回検証するのは共視聴(co-viewing)の広告の受容性に対する影響です。共視聴とは2人以上の複数人で映像コンテンツ(テレビ番組や動画)を視聴することです(図1)。生活者から見た共視聴の価値としては、家族と一緒に楽しい時間を共有できることが挙げられます。生活時間の個別化が進む今日において、共視聴は家族の時間を繋ぐ重要な役割を持っていると考えられます。

では、広告主にとって共視聴はどのような価値があるでしょうか。この記事では、これまであまり注目されてこなかった共視聴と広告の関係について、データを基に考察していきます。

2.メディア別の共視聴の状況

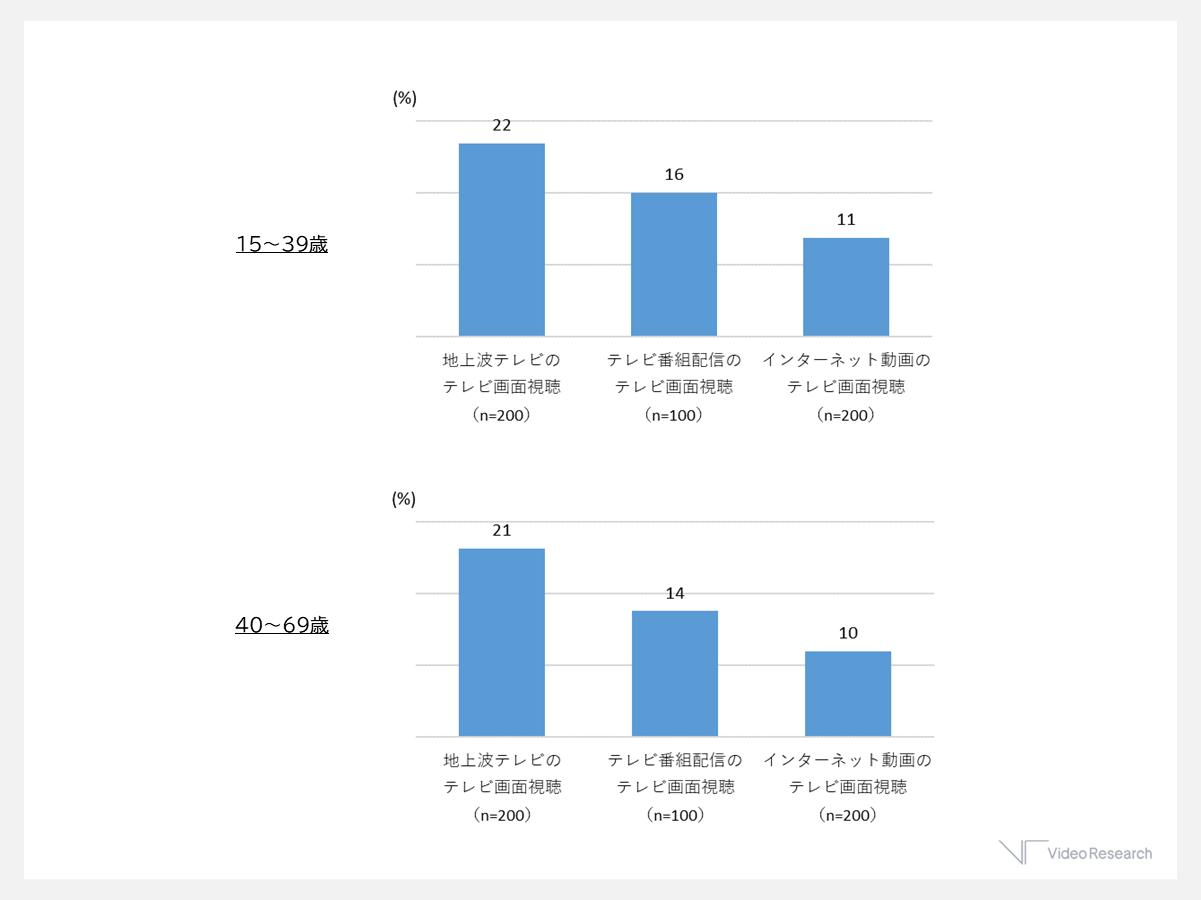

まず、メディア別の共視聴の状況を確認します。分析にはひと研究所で行った「広告研究調査2023年12月」を用いました(調査概要は末尾に記載)。この調査では共視聴を行う程度をメディア別に5段階の尺度で測定しています。(図2)は、そのうちTOP2ボックス(誰かと一緒に見ることがほとんど+誰かと一緒に見ることの方が多い)の割合を集計したものです。なお、スマートデバイスは共視聴がほとんど行われないため、テレビ画面での視聴に絞ってデータを集計しています。

(図2)をみると、15~39歳、40~69歳ともに、地上波テレビ、テレビ番組配信、インターネット動画の順に共視聴の割合が高いことが分かります。地上波テレビの共視聴はインターネット動画のほぼ2倍の水準です。リビングでの地上波テレビの共視聴は減少していると言われますが、他のメディアと比較すると地上波テレビの共視聴の割合は依然として高いということです。

3.共視聴と広告評価の関係

続いて、共視聴と広告評価の関係についてみていきます。メディア別に分析を進めたいところですが、テレビ番組配信とインターネット動画は共視聴を行っている対象者が多くないため、ここでは地上波テレビに絞って分析を進めていきます。広告評価の指標としては、「広告の侵入感」と「広告の受容性」を用いました。これらの指標の定義は下記の通りです。

広告の侵入感:

広告によってやりたいこと(メディア接触の目的)が阻害されたと感じる程度のこと。

5段階で測定した下記3項目のTOP2ボックス(とてもそう思う+ややそう思う)でスコア化。

● 広告を煩わしく感じる

● 広告で注意をそがれる

● 広告を目障りに感じる

広告の受容性:

広告を見てもよいと思う程度のこと。

100%から5段階で測定した下記項目のTOP2ボックス(とてもそう思う+ややそう思う)を引いた値でスコア化。

● 広告を回避したい(スキップしたい、無視したい、避けたい)

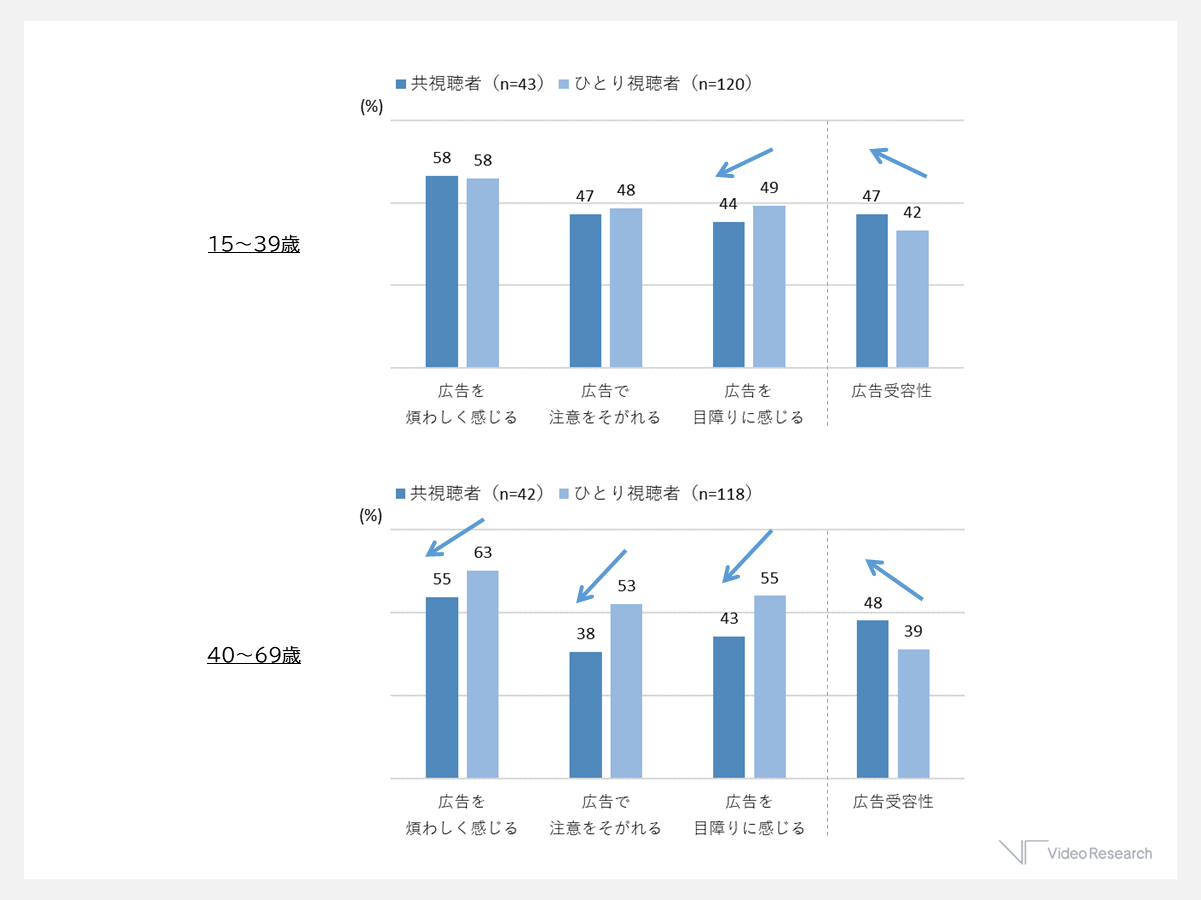

分析結果の(図3)では、共視聴者(「誰かと一緒に見ることがほとんど」または「誰かと一緒に見ることの方が多い」と回答した人)とひとり視聴者(「ひとりで見ることがほとんど」または「ひとりで見ることの方が多い」と回答した人)の広告評価を比較しています。

まず、15~39歳の結果を確認すると、広告の侵入感に関する3指標のうち「広告を目障りに感じる」で共視聴者のスコアがやや低くなっています。また、広告の受容性については共視聴者の方がやや高くなっています。つまり、共視聴者の方が広告の侵入感がやや低く、結果として広告の受容性が高くなるという関係です。40~69歳では、この関係がより顕著になっていることが確認できます。広告の侵入感に関する3指標のいずれも共視聴者の方が低くなっており、特に「広告で注意をそがれる」や「広告を目障りに感じる」のスコア差が大きいです。また、広告の受容性は共視聴者の方がかなり高くなっています。この結果は、年齢層が高いほど、共視聴の広告評価への影響が大きいことを示唆しています。

4.共視聴はなぜ広告評価に影響するのか

ここまでの分析で、

● 地上波テレビは共視聴の割合が高い

● 共視聴の方が広告評価は高くなる傾向がある

● その傾向は特に年齢が高い層で大きい

ことが分かりました。では、なぜ共視聴が広告評価を高めるのでしょうか。色々な理由が考えられますが、心理学で古くから研究されている心理的リアクタンス理論(Brehm, 1966)を引用して説明するのが分かりやすいかもしれません。

心理的リアクタンス理論では、自由な行動が脅威にさらされると、その脅威に反抗し、自由を回復するもしくはより自由な行動に従事する動機づけ状態になることが提唱されています(Brehm, 1989)。メディア視聴の文脈で言えば、自由なメディア視聴が広告で妨げられると、自由なメディア視聴を回復するために、広告を回避する動機づけが行われるということです。

この理論をそのまま適用するとすべての広告が回避されることになってしまいますが、そのような動機づけ状態にも強弱があり、その強弱には様ざまな要因が影響します。そのひとつがそもそも「自由を期待できる状況か否か」です(Clee & Wicklund, 1980)。例えば、子どもがゲーム機でゲームをしていて、親が子どもにゲームをやめて勉強するように叱るとします。そのとき子どもはゲームをする自由を維持したいと思い、心の中で親に反抗します。これが心理的リアクタンス理論で提唱されている子どもの自然な反応です。このとき、子どもは親に反抗した場合の親の反応を予想します。親がもう少しゲームをすることを許してくれる可能性があるならば、子どもは実際に親に反抗するでしょう。しかし、ゲームをすることを許してくれる可能性が低い(逆にもっと叱られる可能性が高い)ならば、子どもは親に反抗せず、素直に親に従うと考えられます。

共視聴の話しに戻すと、共視聴の状態は、広告を回避する自由(チャンネルを変えたりスマートフォンに目を移したりする)が制限されている状態と解釈できます。少なくとも1人で視聴しているときと比べれば、広告を回避する自由は制限されていると考えるのが自然です。その結果、共視聴では広告を回避してメディア視聴の自由を回復するという動機づけが相対的に低くなると予想されます。これが心理的リアクタンス理論による今回の分析結果の説明です。もちろんこの理論とは異なるメカニズムが働いている可能性もありますが、共視聴の際の視聴者の心理を考えると、この説明に違和感はないのではないかと考えます。

今回は、共視聴で広告評価が高くなることを実際のデータで示しました。この結果を前提とすれば、共視聴が多いメディアやコンテンツで広告を出稿することが、広告効果を高めるうえで有効だということになります。また、心理的リアクタンス理論の説明で言及したように、広告を回避する自由が広告評価を下げる可能性があるとすれば、広告を回避する自由をどの程度視聴者に与えるのかということも研究すべき重要な論点になるでしょう。ひと研究所では引き続き、生活者と広告主の双方にとって望ましい広告のあり方を模索していきます。

【ひと研究所 広告研究調査2023年12月 調査概要】

調査日 :2023年12月8日(金)~12月9日(土)

調査手法 :web調査

調査エリア :全国

サンプルサイズ :1,600

対象者属性 :男女15~69歳(なるべく均等になるように回収)

ビデオリサーチで提供中のサービス一覧はこちら

【引用文献】

Brehm, J. W. (1966) A Theory of Psychological Reactance. New York: Academic Press.

Brehm, J. W. (1989) Psychological Reactance: Theory and Applications. Advances in Consumer Research, 16, 72-75.

Clee, M. A. & Wicklund, R. A. (1980) Consumer Behavior and Psychological Reactance. Journal of Consumer Research, 6(4), 389-405.