【Inter BEE CURATION】動画配信サービスの “いま”と“これから” 〜VR FORUM 2022レポート~

編集部 Screens

※INTER BEE CURATIONは様々なメディアとの提携により、InterBEEボードメンバーが注目すべき記事をセレクトして転載するものです。本記事は、Screensに2023年1月26日に掲載された「VR FORUM 2022」でのプログラム「動画配信サービスの “いま”と“これから”」をまとめた記事となります。是非お読みください。

株式会社ビデオリサーチが主催する国内最大級のテレビメディアフォーラム「VR FORUM 2022」が、2022年11月29日(火)〜12月1日(木)にオンライン開催。過去最大23セッション開催となる今回は、コロナ禍による生活者のメディア接触変化やDXの流れを踏まえ、放送局や出版社、新聞社など各メディアが模索する「新しいビジネス」にフォーカス。当事者みずからによるプレゼンテーションやディスカッションを通じてヒントを探った。

本記事では、11月30日開催のプログラム「動画配信サービスの “いま”と“これから”」の模様をレポートする。

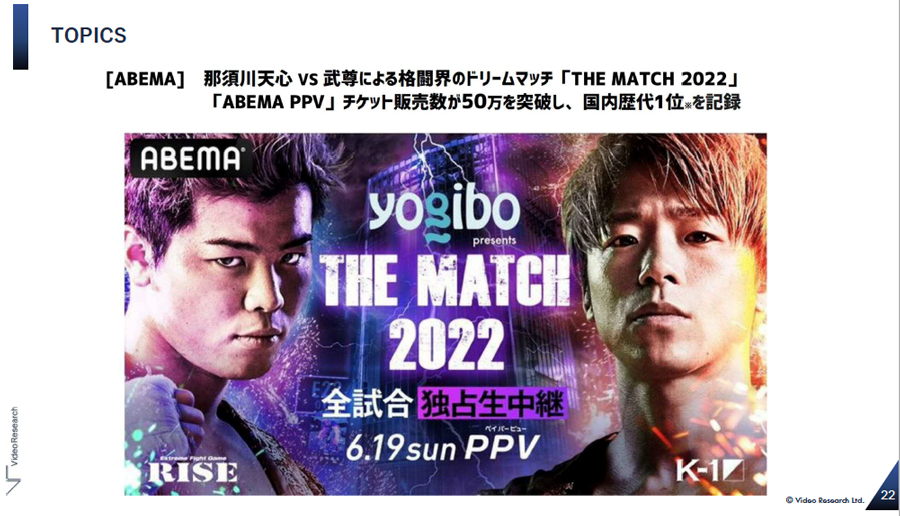

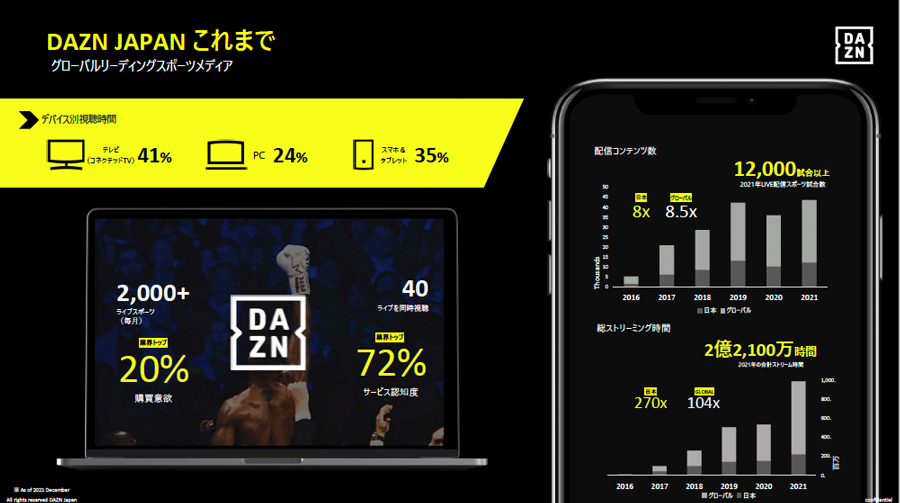

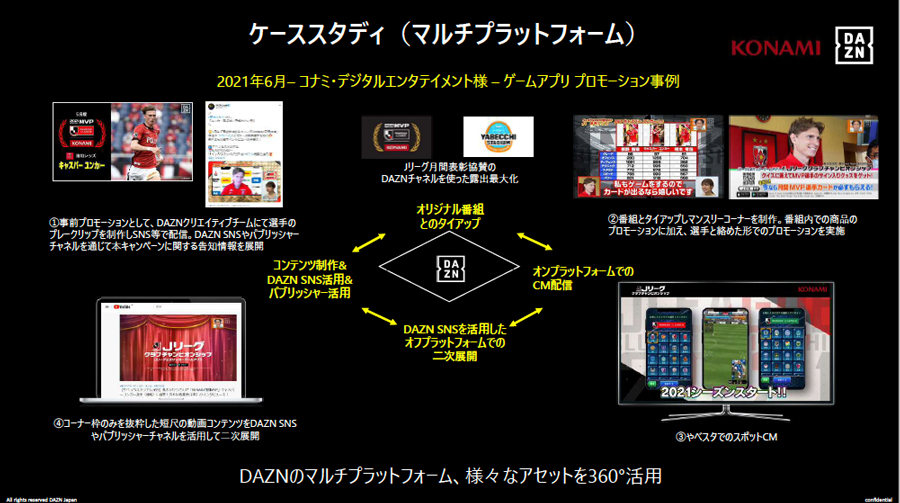

今回はスピーカーとして、株式会社サイバーエージェント 常務執行役員/株式会社AbemaTV(以下ABEMA)ビジネスディベロップメント本部本部長の山田 陸氏、DAZN Japan Investment合同会社 シニアバイスプレジデントコマーシャルの平田正俊氏、株式会社TVer取締役COO蜷川新治郎氏、株式会社ビデオリサーチ 統括・ソリューションユニットマネージャー 河辺昌之氏が登壇。

生活者のメディア接点やコンテンツの伝送路が拡がるなか、動画配信プラットフォーマーが直面する課題と今後の展望について語った。

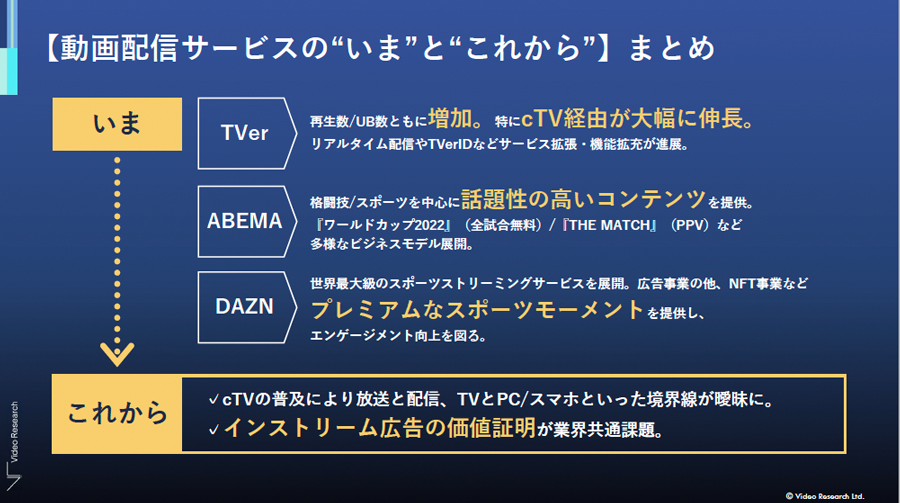

■TVer、ABEMA、DAZN・・・・・・ 担当者が語る動画配信の“いま”

■視聴機会が増える反面、「単価ありき」の風潮が蔓延。動画広告“価値証明”の難しさ

「広告の配信レポートがより細かく確認できるようになったがために『いま目の前にあるデータ』だけが必要以上に“信じられすぎている”」と山田氏。「動画配信サービスにおける広告の価値基準がリーチ単価など“単価の議論”になりすぎている」と、現状への懸念を示す。

「たとえばテレビCMの場合、これまでは『どこの面で流れるのか』『放送枠に隣接する項目は何なのか』といった点がブランディングのうえで重要視されてきた。しかしいまはそれらの視点が抜け落ち、表層的なデータのみにとらわれたプランニングが横行しているように感じる」

これに対して河辺氏も「いろんなプレイヤーが入り混じるなか、動画配信サービスにおける広告価値そのものもごちゃ混ぜになって語られている」とコメント。「デジタル広告において安価な広告取引が浸透したことで、(リーチ・クリック・コンバージョンといった)“単価ありき”の価値判断から抜け出せなくなっているのではないか」と語り、「業界の共通課題として、インストリーム広告の価値証明に取り組んでいかなければならない」と警鐘を鳴らす。

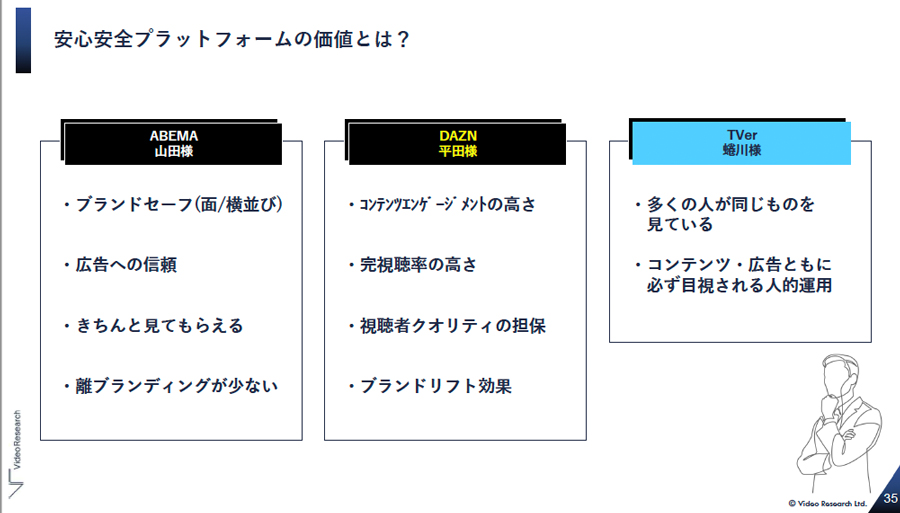

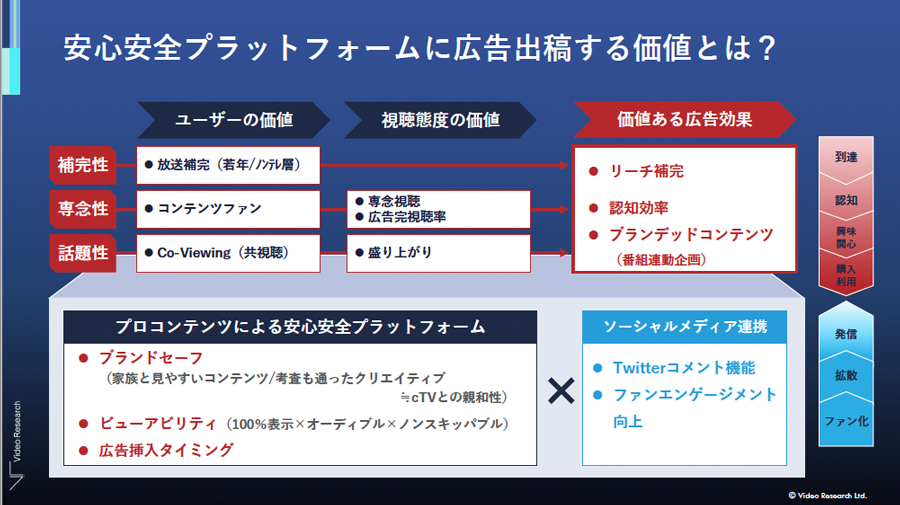

■動画配信サービスの強みは「プロコンテンツによって担保されるブランドセーフティ」

山田氏は「やはり何よりもブランドセーフ」と力を込める。

「ファスト映画や漫画コンテンツの無断転載といった不正コンテンツが大きな問題となった際、これらに対して広告を出稿していた企業が大きな批判を受けるというケースが多く発生した」

山田氏は、「離ブランディング」(ブランドに対する生活者の敬遠)と独特の言い回しを挙げながら、「グローバル企業ではCMO(マーケティング責任者)がブランドに対する“逆の効果”(ブランド名を前面に出すほどネガティブな露出時に毀損のダメージが大きくなること)を折り込んでいる」と指摘する。

「日本企業の場合、ブランディングのプラスサイドは考えられてもマイナスサイド(の影響を最小限にすること)まで考慮してKPIに入れるというケースは少ない。一時期盛り上がったブランドセーフティに関する議論も最近はだんだんと下火になり、こうしたリスクが軽視されているように感じる」

そのうえで山田氏は、「出稿先のブランド価値を毀損する要素が最小限である」という文脈から、改めてプロコンテンツのメリットを強調。「この圧倒的な強みともいえる要素を、私たちプラットフォーム側がちゃんと提供できていることをアピールすることがポイントだ」と語る。

これに対して「CPA(顧客行動単価)ばかりで(媒体の広告価値を)見られていては、(案件を多く)立ち上げていく(ことで)数字(を重ねる)しかない」と蜷川氏。「(高付加価値としてのブランドセーフティを)どのように広告主の皆様へお伝えしていくかが重要」と同意する。

「私たち3企業(DAZN、TVer、ABEMA)は『デジタル商品』というくくりではあるが、位置づけとしては山田氏が挙げた『未来のテレビ』に近いものを感じる」と平田氏。「だからこそコンテンツもしっかり投資して作っているし、ブランドセーフティに寄与している」としながらも、「デジタルとテレビというハイパーメディアが融合しているという点を、良くも悪くも(私たちの考えるものと)違った見方で捉えられている」と吐露する。

「『デジタルだから(テレビに近い広告効果でも)コストが安い』とか、『自分たち(広告主)がちゃんとプロダクトを作っているから(デジタルでもテレビ同様)ブランドが守られている』など、どこか“いいとこどり”をされてしまっている気もする」(平田氏)

これに対し、「(私たちの展開する動画配信サービスの広告は)ブランドリフトやブランドセーフに繋がるものが多いと思っているが、その一方で効果を定量化しづらいところがある」と山田氏。

一方、蜷川氏は「数値だけで効果を語られると、どうしてもリーチが多いところ、単価が安いところに行ってしまう」とコメント。「広告主のみなさまが伝えたいメッセージに寄り添ったコンテンツを作ることができる、という強みを改めてきちんと示さなければいけない」と強調した。

■コンテンツと広告の「隣接」で高まるブランドリフト。広告同士の“横並び”で相乗効果も

動画配信サービスが“強み”とする「ブランドセーフティ」の正体とは何か。議論が進むにつれ、その形が徐々に明確になっていく。

「視聴者から見て、広告主のみなさまの広告もコンテンツとともに見ていただけることが我々の強み」と平田氏。「出稿されている広告のクリエイティブもコンテンツに匹敵するクオリティの高さを持っている」といい、「エンゲージメントの高い視聴者がコンテンツから広告に接触することによってブランドリフトにも繋がっていく」と語る。

「異なるクライアント同士で広告が横並びになった場合もブランドセーフティが保たれるよう、私達としてはしっかりと見ている。結果、広告主同士でも(相乗的な)ブランドリフトが行われている」(平田氏)

山田氏も「どういったクリエイティブやクライアントの広告が隣に入っているか、ということが(ブランドリフトにおいて)大事な要素」とコメント。「ブランド名を出しすぎない、同じようなクリエイティブを露出させ過ぎないことに加え、そもそも面としての価値が低いところに(広告を)出さない————など、われわれプラットフォーマー側から広告の新しいルールを作っていくべきだと思う」と語る。

これらの議論を受けて「視聴者にとってもスポンサーにとっても安心安全なプラットフォームを構築し、リーチ以外の媒体価値を証明することが課題」と河辺氏。コンテンツの直接的なターゲットに加えて周辺的なターゲットを呼び起こす共感、バイラル効果を挙げて「デバイスログだけからは見えてこない、人にフォーカスしたアプローチが必要」といい、「“ログ×サンプリングデータ”のようなアウトプットの可能性も探りたい」とした。

■動画配信サービスの“これから”に求められる「視聴率並みの明確な指標」

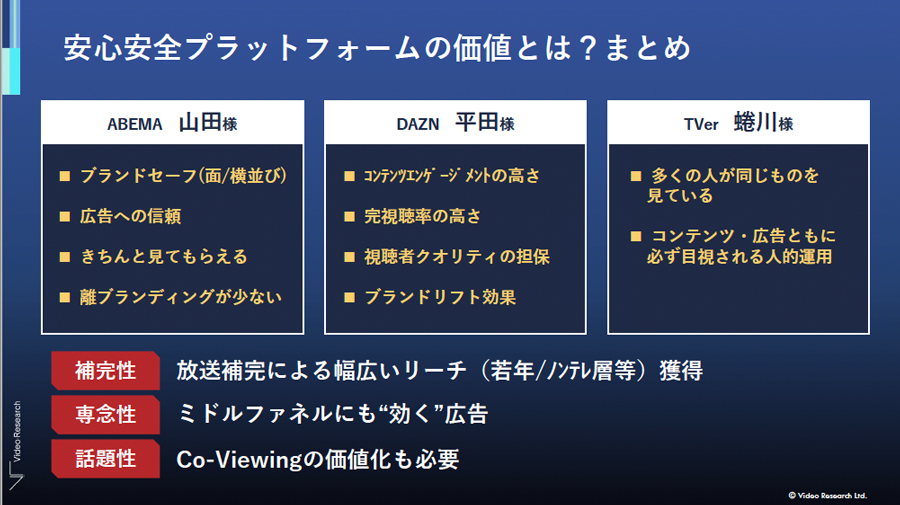

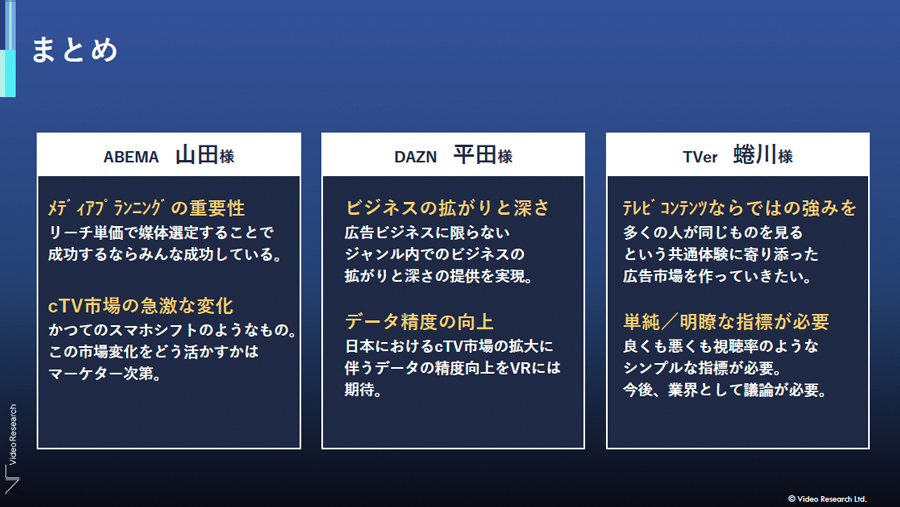

終盤はここまでの議論を振り返り、山田氏、平田氏、蜷川氏がそれぞれ動画配信サービスの“いま”と“これから”に対する視座をトーク。山田氏はメディアプランニングの重要性を強調する。

「かつてテレビがいま以上に強かった頃は『どこの放送枠に何(の広告)を引くか』がとても意識されていたが、デジタルが普及してきた現在、その感覚がやや鈍ってきたように思う。私たちのような動画配信サービスを出稿先として扱っていただいているブランドの方々に関しては、こうした“線引き”の概念を改めて重要視していただけたらと思う」

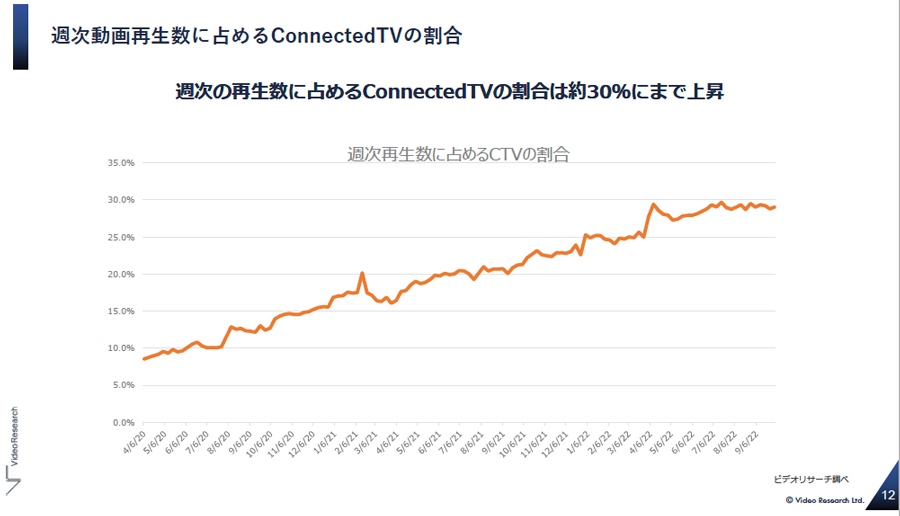

さらに山田氏は、国内におけるコネクテッドTV市場の急成長に言及。「ここを捉えられた人がマーケットを制する感じがするので、ぜひ皆さんで盛り上げられたら」と期待を込めた。

「広告ビジネスに限らず、スポーツという柱を軸にスポンサーのみなさまと様々な取り組みをご提供していくのが私達のミッション」と語る平田氏は山田氏同様、コネクテッドTVの進化に着目する。

「いま海外で伸びていて、まだ日本に来てないコネクテッドTVのプロダクトが多くある。2023年以降、こうしたものが入ってくるとさらにコネクテッドTV(の進化や浸透)が加速する。これらをどういうふうに生かしていくかスポンサーのみなさんと考えることが必要であり、その材料となりうるデータの拡充をビデオリサーチには期待したい」(平田氏)

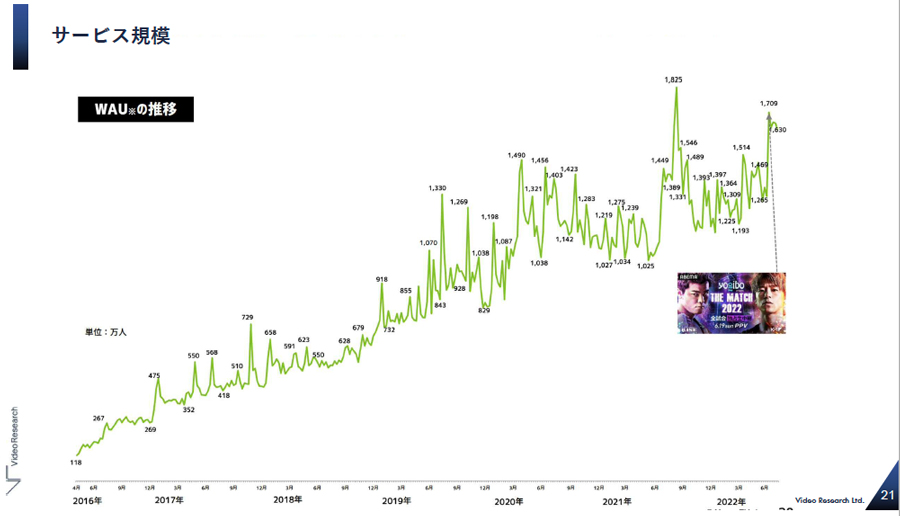

最後、蜷川氏は「いま一周回って単純明瞭な指標が必要」と語り、「視聴率のように『この番組はこれだけ多くの人が見ているんだ』ということが単純明快にわかる指標を追求していくべき」とコメント。「インターネットの“指標”は信憑性が高いように感じる一方、誰が見てもわかりやすいものがまだまだ出てきていない」といい、「今後ますます進んでいくであろうデータの細分化に向けて、ビデオリサーチさんと一緒に挑戦させていただきたい」と展望を語った。

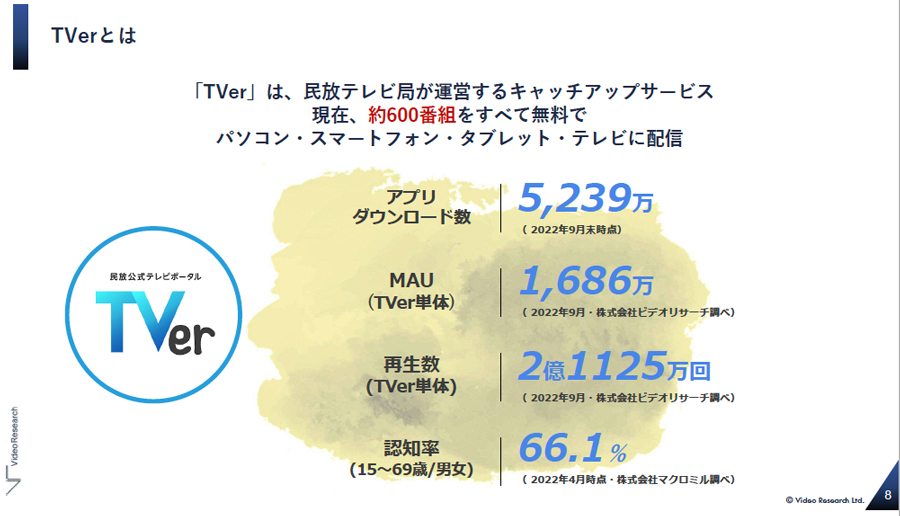

〜テレビ局のプロが作った番組に最適なタイミングで配信〜 「TVerの運用型広告」

民放の番組を楽しめる「TVer」では、TVを始めとした様々なデバイスで最適な広告を配信することができます。

>TVer広告の媒体資料ダウンロードページ

>TVer広告のご相談・お問い合わせについて