【コラム】Inter BEE 2014報告(1)一瞬にして”標準”となった4K 視野に入ってきた8K

2014.12.11 UP

キヤノンの8K用レンズは、画面の全面でズーム全域の8K解像度を確保している

ローデ・シュワルツ・ジャパンは8Kを含む世界の変調方式に対応した信号発生、解析装置を出展した

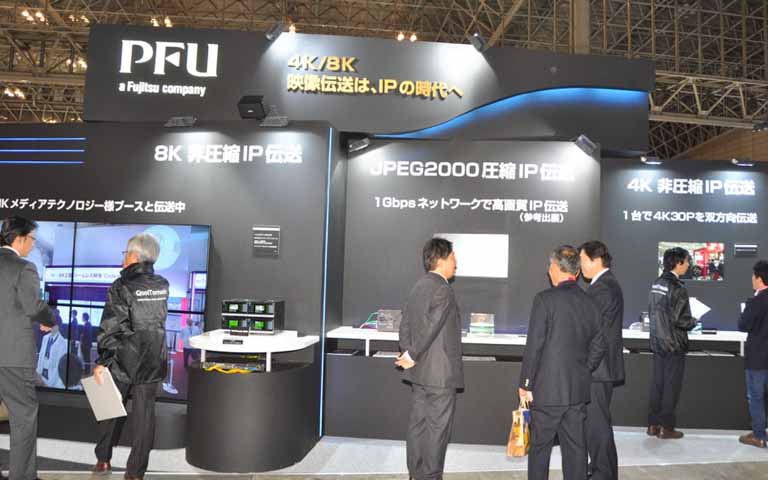

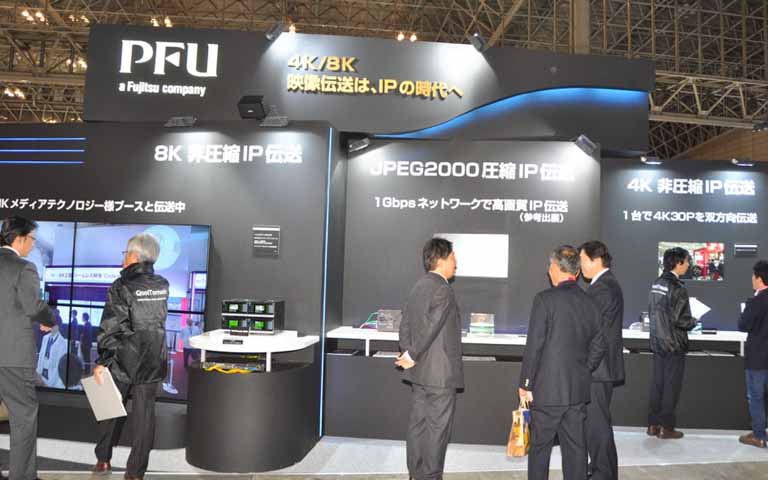

PFUは、4Kおよび8K向けの伝送装置を出展した

富士フイルムは、「4K8K」ロゴを冠してアピールしていた

50回目を迎えたInter BEE(主催=一般社団法人 電子情報技術産業協会)が11月19日より21日までの3日間、幕張メッセにて開催された。過去最多の来場者数となる3万7,979名を迎えた展示会は、出展組織数も977と過去最高を数えた。会場を埋め尽くしたのは「4K」ロゴで、昨年までの「4Kも可能」とは大きく状況が異なっている。機材に関しては「4Kを扱えて当たり前」という4Kが標準となった。4K機材が制作用に一気に普及するのか、4Kをステップとして8Kに向かうのか、来年のInter BEEではその答えが見られそうだ。

(映像新聞 論説委員/日本大学生産工学部 講師 杉沼浩司)

■来場者数過去最高

Inter BEE 2014は、来場者数、出展組織数とも過去最高となり放送およびコンテンツ制作分野に勢いがあることが改めて印象づけられた。展示される機器、サービスも放送に限らず、映像、音響コンテンツの制作を支えるものが集まった。米国のNAB Showは、放送機器展から「デジタルメディアとエンタテインメントのための展示会」に姿を変えて大きく成長した。NAB Showが発表するリリースでは、前記の表示を10年以上行っているが、いまだに「ナブ」と呼ばれ、「放送機器展」との注釈が付けられることもあるが、これは認識に慣性があるためだろう。

同様に、1月に開催される「International CES」も、主催者は「コンシューマ・エレクトロニクス・ショウ」との注釈を使わないように、との注記をニュースリリースに記入している。しかし、いまだに主催者が望まない注釈を付けられているのだ。展示は、もう「家電」に留まらず電子機器、サービスに拡大しているのに、である。

Inter BEEが「国際放送機器展」との注釈をやめ、コンテンツ制作を前面に出してもしばらくは「日本の放送機器展」という認識が続くだろう。もちろん、放送機器は中核に据えられるが、より幅広くコンテンツ制作を捉える必要があるのは言うまでもない。

■4Kはあたり前

ホール内で感じられたのは「4Kは当たり前」になったことだ。昨年までは「4K対応モデルあり」というレベルであり、旗艦モデルのみの対応に限られる感があった。ところが、今年は広い範囲で4Kへの対応がなされている。

これまで対応に今一歩の感があったモニターもついに対応がなされた。ソニーは、有機ELマスターモニター「BVM-X300」をInter BEEに合わせて発表した。従来も4K解像度を持つモニターは市場にあったが、マスターモニターの次世代機としては十分ではなかった。BVM-X300は、ITU-R BT2020が規定する色域の約81%を満たし、色域としては現行技術の限界に近い。NTSC当時も、初期のNTSC色域を満たす蛍光体が存在しなかったように、2020色域も蛍光体未定のままで始まりそうだ。このモニターの実力は、色域よりも広ダイナミックレンジ(HDR)で発揮される。有機ELパネル自体でコントラスト比100万対1の裸特性を持つため、これを活かしたHDRが可能となる。

今回同社は、ホール内のブースではなく、国際会議場内の展示スペース(入場自由)でHDR画像を公開した。リオのカーニバルを同社のF65で撮影し、HDRを活かす輝度特性(カーブ)でデモした。山車の上でライトを浴びて踊る人々が、白飛びすることなく映し出されていた。隣では、従来通りのカーブでの映像があったが、白飛びが起こると同時に画面全体はくすんだ感じとなっていた。臨場感は全く異なってしまっていた。

今回は、人工的な信号処理によりHDR化を行うのではなく、パネルの特性を抑えていたカーブを取り払うことでHDR化が実現された。UHDでは、次のフェーズでHDRの導入が見込まれており、規格にも入れ込まれるとみられる。解像度拡大の次は、色域とダイナミックレンジだが、この準備も行われつつある。

■見え始めた8Kロゴ

ホールを歩くと、いくつもの8K用機材が見られたほか、ブースでは「8K」のロゴも見られた。

キヤノンは、8K用ズームレンズ「7×19.7N KAS D」を出展した。8Kをうたうレンズは、中央のみならず周辺でもズームの全域で必要な解像度を確保している。一部で8K解像度に対応ではなく、全面を全域で、というところがポイントである。

富士フイルムも同社のブランド「フジノン」に「4K8K」のロゴを加えていた。今回同社は、8Kレンズを出展すると共に、8Kカメラで撮影した映像を4Kへダウンコンバートして上映した。また、多くの4Kレンズが展示され、レンズの対応が進んでいることを印象づけた。

PFUは、4K素材伝送用JPEG2000圧縮装置を参考出展したほか、4K用および8K用の非圧縮IP伝送装置を出展した。非圧縮IP伝送装置は、会場内のブースと結んでのデモも行い、来場者に伝送の様子を示していた。

測定器では、ローデ・シュワルツ・ジャパンが4K/8K対応の基準信号源「R&S BTCブロードキャスト・テスト・センタ」を出展した。全世界の放送方式に対応した信号発生機能を持つ。また、信号解析機能も備えており、放送機器の研究開発に使用できる。この装置は、8K用に提案されている4096QAMなどの信号や、複数送信源からの信号を複数アンテナで受信するMIMOにも対応している。

現在、熊本県人吉市で実験中の8K地上伝送は4096QAMを用いたOFDMであり、偏波MIMOが使用されている。なお、ケーブルテレビでの8K伝送は、DOCSIS3.1による高速伝送が行われると見込まれている。同社は「R&S CLGD」でDOCSIS3.1を含むケーブルテレビ用の信号発生に対応する。8K対応の測定器が登場したことで、8K伝送関連機器の開発に本格的に取りかかれることになる。

■4Kの位置づけは

これだけ4Kの拡がりが速いと、やはり最終的には8Kでの制作、放送に落ち着き、4Kは通過点という位置づけになるのかとの考えが強くなる。カメラにつながる伝送路やSTBからディスプレイまでの伝送路など、それぞれの部分でのベースバンド信号の伝送に未解決の問題が多いことは事実であるが、多くの「駒」が埋まりつつあることもまた事実だ。

放送が4Kで落ち着き、コンテンツの差別化のために8Kで制作されるということは疑いがない。現在、HD放送用に4Kで制作されるコンテンツが増えているのと同様だ。問題は、このようなフルに解像度を活かせない使い方にいつまで留まっているか、であろう。コンテンツがあるのに、それを完全に活かせない状態が長く続くとは考えにくい。地上波放送が普及するかは別として、8Kで制作・送出され、8Kとして受信される日は遠くないと感じられる。

キヤノンの8K用レンズは、画面の全面でズーム全域の8K解像度を確保している

ローデ・シュワルツ・ジャパンは8Kを含む世界の変調方式に対応した信号発生、解析装置を出展した

PFUは、4Kおよび8K向けの伝送装置を出展した

富士フイルムは、「4K8K」ロゴを冠してアピールしていた