【コラム】NHK技研公開 将来見据えた要素技術 未来の「立体テレビ」で「イ」の字を表示 超高感度カメラへの新たな技術も

2014.7.24 UP

逆構造有機EL素子を用いたフレキシブルディスプレイは、良好な画像を出力していた

逆構造有機EL素子(右)は、同時期に製造された有機EL素子(左)に比べて欠損が全く発生していない

複数ディスプレイを用いたインテグラル立体表示装置は、複数の表示素子を使う方法に道を開いた

一般の人にもわかりやすいような気配りがなされた技研公開。幅広い展示は、いずれも丁寧に構成されていた

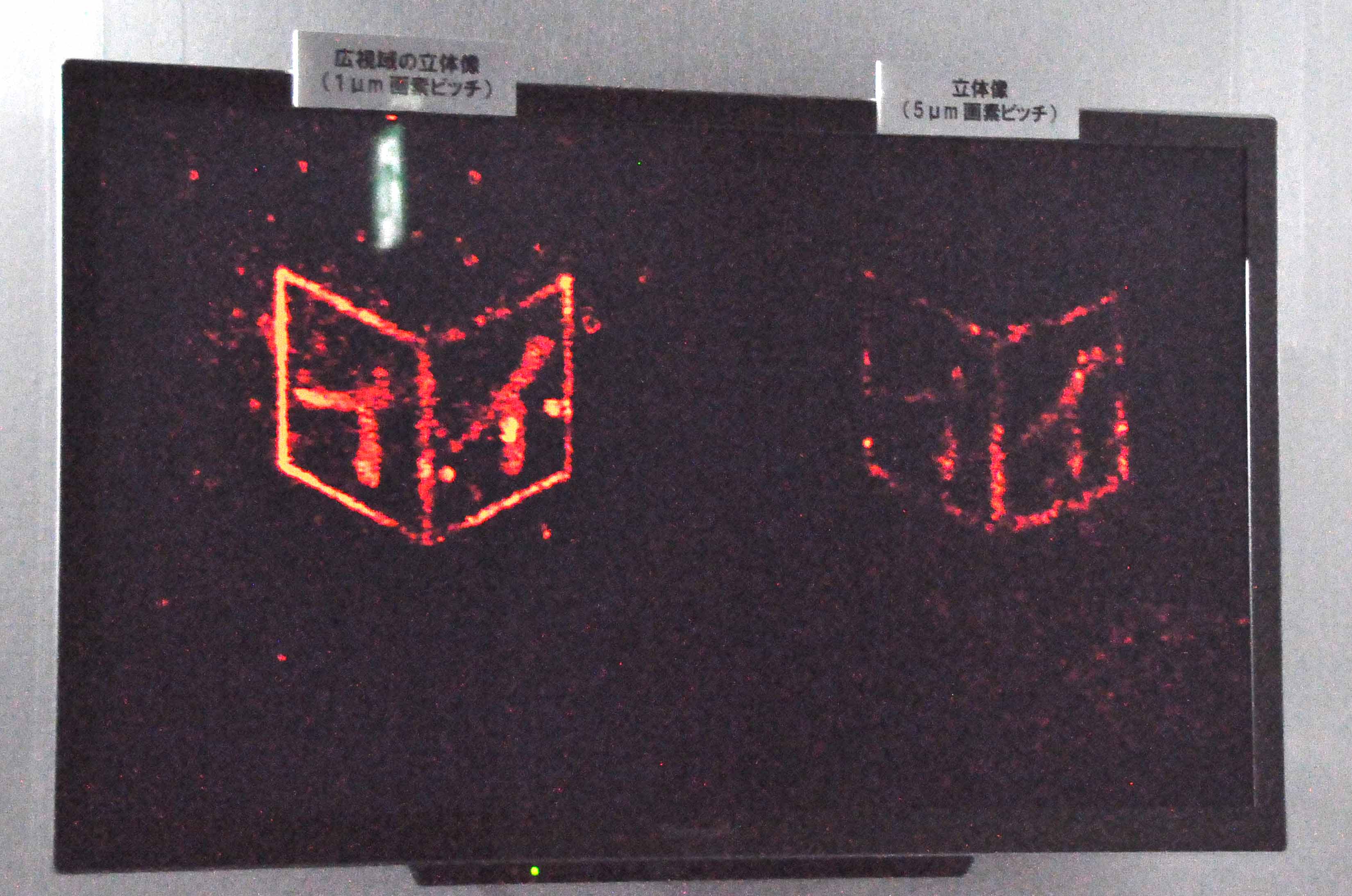

5月末に開催されたNHK放送技術研究所(以下、技研)の「技研公開2014」には、8K以外の技術も数多く登場した。最近の傾向として、5年以内の実用化や実装が出展されることもある。しかし、技研の本領が発揮されるのは、メーカーでは行えない長期的な研究開発や基礎研究の分野である。実用化の目処が立ったとは言いがたいフレキシブル・スクリーンや3Dテレビなどはこの部類だろう。これらは牽引する機関があってこそ、その分野が注目されるのである。研究という形で方向を示す技研が日本にあるということは、産業界の行く先が照らされており、問題の解決策も蓄積されていることを示している。進み方はゆっくりでも、問題点の存在が明らかになること自体が進歩だからだ。今年の展示から、基礎的な要素技術を報告する。(上写真= 2030年といわれる立体テレビの基礎技術となるホログラフィにより表示された「イ」の文字。光変調器の画素ピッチが狭いほど視野角が拡がると理論上予想されている。狭ピッチ(左)は広ピッチ(右)よりも広い範囲で良好な画像を得ている。)

(映像新聞 論説委員/日本大学 生産工学部 講師 杉沼浩司)

■フレキシブルディスプレイ 新構造「逆構造有機EL素子」で長寿命化

プラスチックのような柔らかい素材の上に有機ELを形成することは、「曲がるディスプレイ」実現のために欠かせないものとされている。極端に薄く形成したガラス基板の上に形成しても、湾曲したディスプレイは作れるが、曲率や曲げの回数に大きな制約が課せられる。そのため、プラスチック基板上に形成された有機ELが、曲がるディスプレイの本命になると見られている。

技研では以前から、フレキシブルディスプレイとして有機ELをプラスチック基板上に試作し、数々の成果を得てきた。その一方で、技研公開時に公開されるディスプレイは、所々に欠損があり品質管理の難しさを感じさせるものであった。今年は、この欠損の問題に取り組んだ発表がなされた。

分析によれば、欠損はプラスチックの傷等から浸透した水分によるとのことで、これを抑止する構造が考案された。単に基板を保護材で覆うのではなく、たとえ浸透があっても水分の影響を排除できる構造が開発されている。結果として、従来と逆の構造となり「逆構造有機EL素子」と呼ばれている。デモでは、製造後通常環境下に置かれているフレキシブル有機ELパネルにほとんど欠損が生じていない様子が示された。横には、通常構造のものが置かれていたが、こちらは豹柄の如き黒点が現れていた。また、この技術で作成した8型(640×480画素)のフレキシブルパネルも、黒い構造欠損を見せることなく表示していた(断線によるライン欠けはあった)。水分浸透による劣化を抑制できることから、長寿命化に大いに貢献すると見られる。

■複数枚ディスプレイによる立体視への道

技研が進める「インテグラル立体テレビ」は、ゆっくりではあるが、今年も進歩を見せていた。

インテグラル立体テレビは、撮影した空間の光(ライトフィールド=光線空間)を切り出し、それをディスプレイに再現するものだ。多視点で立体視を行い、その情報を一つに融合したものともいえる。これを実現するには、8Kスーパーハイビジョンの何倍もの画素数が必要とされ、現在の撮影、表示技術では容易に実現され得ないといわれている。技研のこれまでの公開でも、解像感よりも視野角を重視した構成を示しており、立体映像の方向性は感じられても、絵の美しさとして納得できるものは示されてこなかった。

今年は、1枚のディスプレイではなく、複数枚(今回は4枚)のHDディスプレイを用いて、これを光学的に結合して1枚のディスプレイとして観視できる構造が示された。最終的に212×119画素(視域角:垂直水平ともに28度)を得ている。今回は、4Kディスプレイ相当で行われたが、同様な技術で4Kディスプレイを4枚用いれば8K相当の画素数となり、表示解像度も高められる。昨年までは、1枚のディスプレイを用いていたが、複数枚ディスプレイの利用技術が確立されれば、立体表示は急速に進展すると期待できる。

■進化するホログラフィ 未来の立体テレビで「イ」を表示

今年の立体テレビ関連の展示では、ホログラフィに関わる技術が登場したことに驚きを感じる向きもあった。技研は、インテグラル立体テレビに注力しており、ホログラフィへの比重は高くないと思われていた。確かに、ホログラフィは完全に近い光線空間を取得、表示するための有効な方法であるが、動画への応用は極めて難しく、2030年といわれる立体テレビに適用できるか不明な部分も多い。

今回出展されたのは、ホログラフィ立体像を再生するための干渉縞を表示する光変調器である。一般の目に触れる静止画のホログラフィでは、フィルムに干渉縞を記録し、これに参照光を当てることで立体像を作る。動画では、高速に干渉縞を書き換える必要があり、高性能の空間光変調器が望まれていた。試作されたのは、磁化の方向により反射光の偏光面を制御するタイプで、偏光動作としては光磁気ディスクのそれに極めて近い。磁化の制御は、電流方向によって行うスピン注入磁化反転で、MRAM(磁気抵抗メモリ)などでも使用されている。

今回は、単色の光源が用いられ「イ」の字が示された。画素ピッチにより視域角が変化する様子が示され、画素ピッチが狭いものでは広い角度で画像を観察できる様子が示された。デモでは動画像への性能は読み取れなかったが、干渉縞を自由に表示できるデバイスに着実な進展が見えることがわかった。

■カメラ向けの新たな撮像素子 超高感度カメラ開発へ新たな光

技研が開発した撮像素子としてHARP撮像管が知られている。超高感度撮影を実現したが、これはHARP膜という光電変換膜内で増幅効果を持った撮像膜により実現している。撮像管の出力を電気的に増幅すると回路内で発生するノイズが目立ってしまうが、HARP管では極めてクリアな画像を得ることができる。

このような光電変換素材を研究するグループが「光電変換膜積層型固体撮像デバイス」を出展した。現在の固体撮像デバイスは、シリコンで光電変換を行うが、変換が行われているのは奥深い部分である。表層近くにある金属配線などで入射光量が減っている。発表された技術では、表面に結晶セレンによる光電変換膜を配し、これを覆う電極などによる遮光が起きない構造としている。

今回は、結晶セレンを用いた固体撮像素子による映像がライブで示された。被写体となった人形は展示ブース内に置かれ、特段の強力な照明は当てていない。しかし、十分な映像が得られていた。ブース内では、結晶の粒度の違いによる画質変化の説明パネルが置かれ、2µmと500nmで大きな画質差が出ることが示されていた。

固体撮像素子の超高感度化を行う研究として、今後の進展が大いに注目される。

■一般公開 未来技術を「わかりやすく」紹介する難しさ

技研公開では、既に実用化されたハイブリッドキャストから立体テレビまで幅広い展示があった。いずれの展示も丁寧に構成されており、門外漢でも戸惑わない気配りが見える。その一方で、「一言で通じる術語」が使われていないために説明文の前で考え込むこともあった。一般公開の難しさを再確認することとなった。

逆構造有機EL素子を用いたフレキシブルディスプレイは、良好な画像を出力していた

逆構造有機EL素子(右)は、同時期に製造された有機EL素子(左)に比べて欠損が全く発生していない

複数ディスプレイを用いたインテグラル立体表示装置は、複数の表示素子を使う方法に道を開いた

一般の人にもわかりやすいような気配りがなされた技研公開。幅広い展示は、いずれも丁寧に構成されていた