後半は、各パネリストが「協調」をテーマに具体的な課題や未来への提案を挙げた。

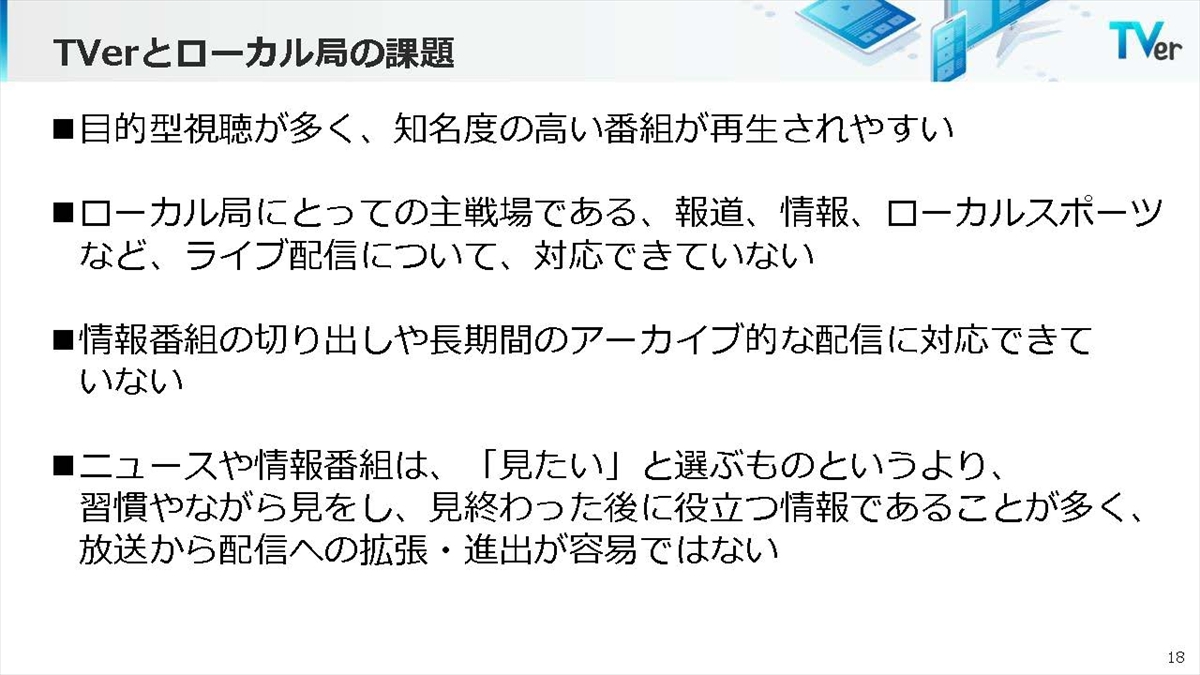

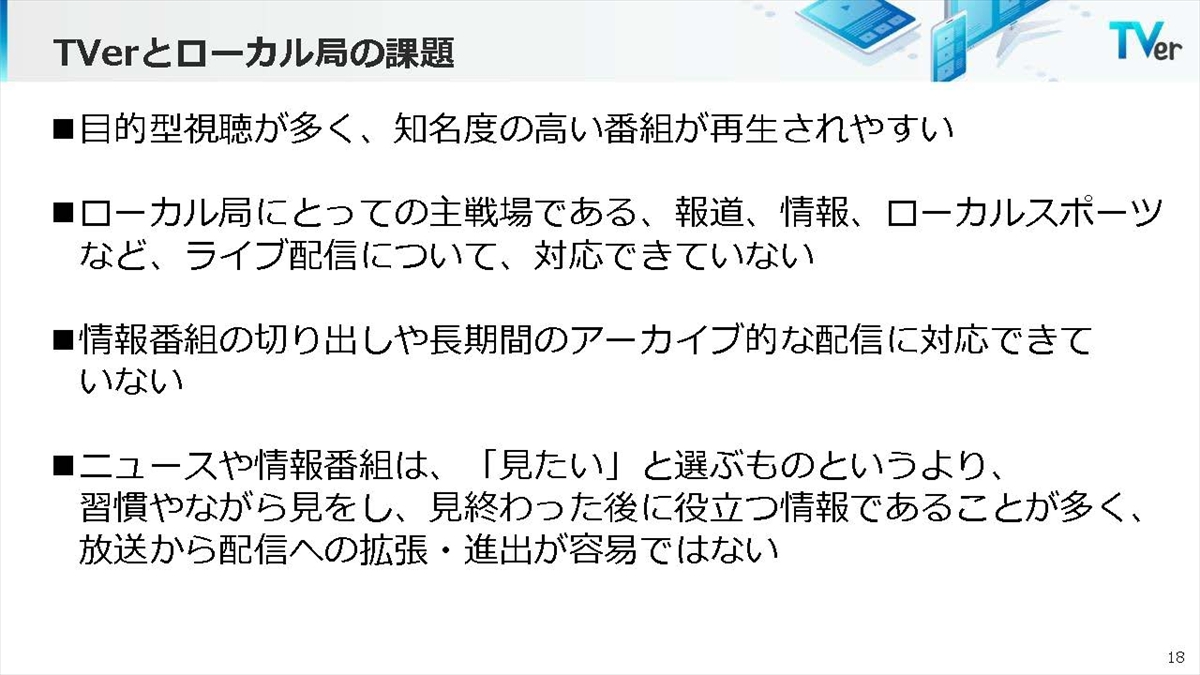

「これまではキー局経由でなければTVerにコンテンツを上げられなかったが、去年夏からそれぞれの局が個別にアップできるようになった」と須賀氏。その一方で「TVerとローカルの課題」として次のように語った。

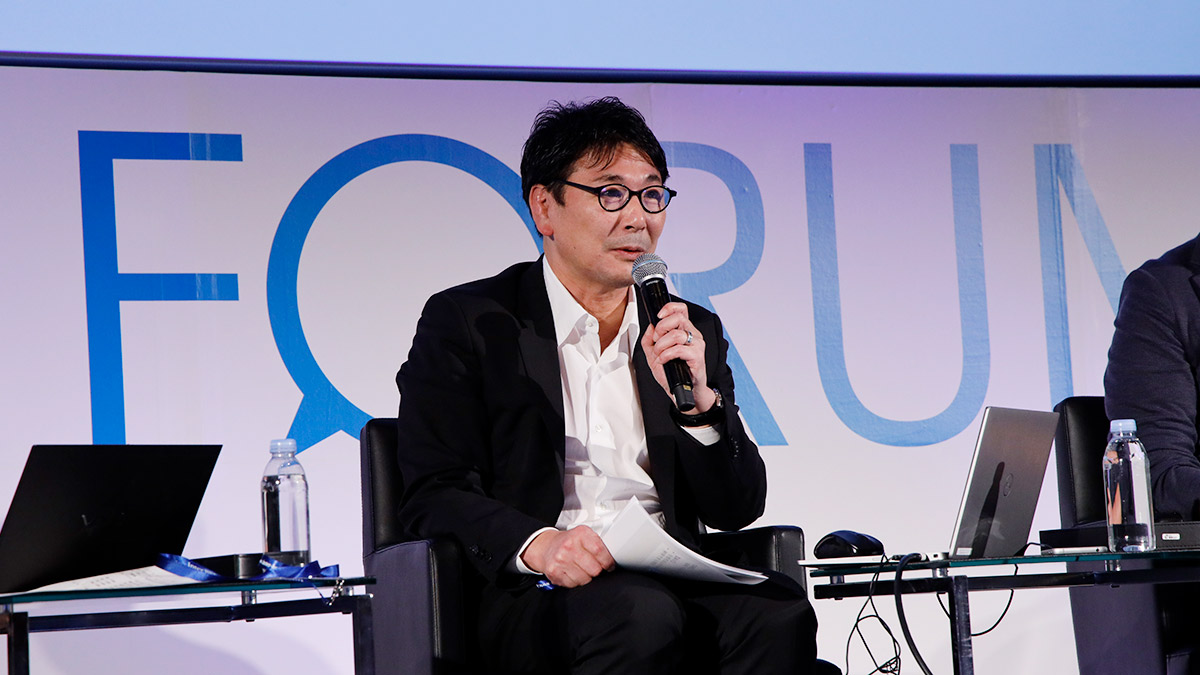

株式会社TVer 取締役 須賀久彌氏

株式会社TVer 取締役 須賀久彌氏

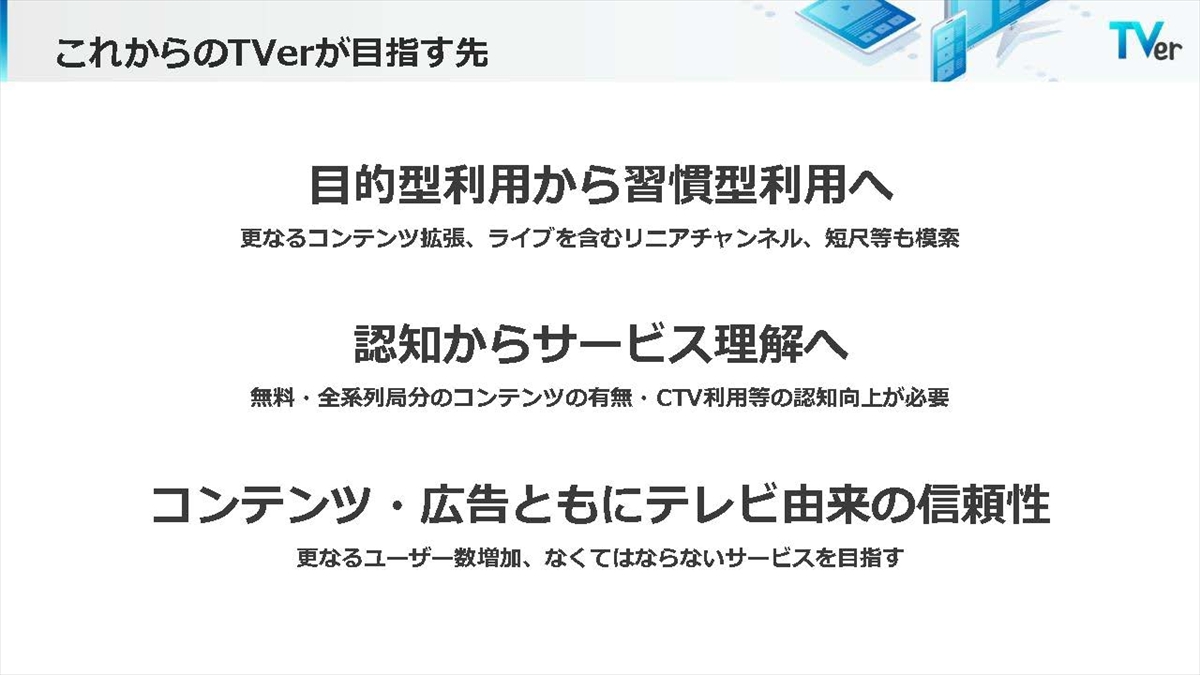

「TVerは目的型視聴が多いため、知名度の高い番組が再生されやすく、知らない番組が再生されにくいという課題がある。また、ローカル局にとっての主戦場である報道、情報、ローカルスポーツは圧倒的にライブコンテンツが多いが、(ローカル局発のライブ配信や)情報番組の切り出しや長期間のアーカイブ配信などに対応できていないのが現状」(須賀氏)

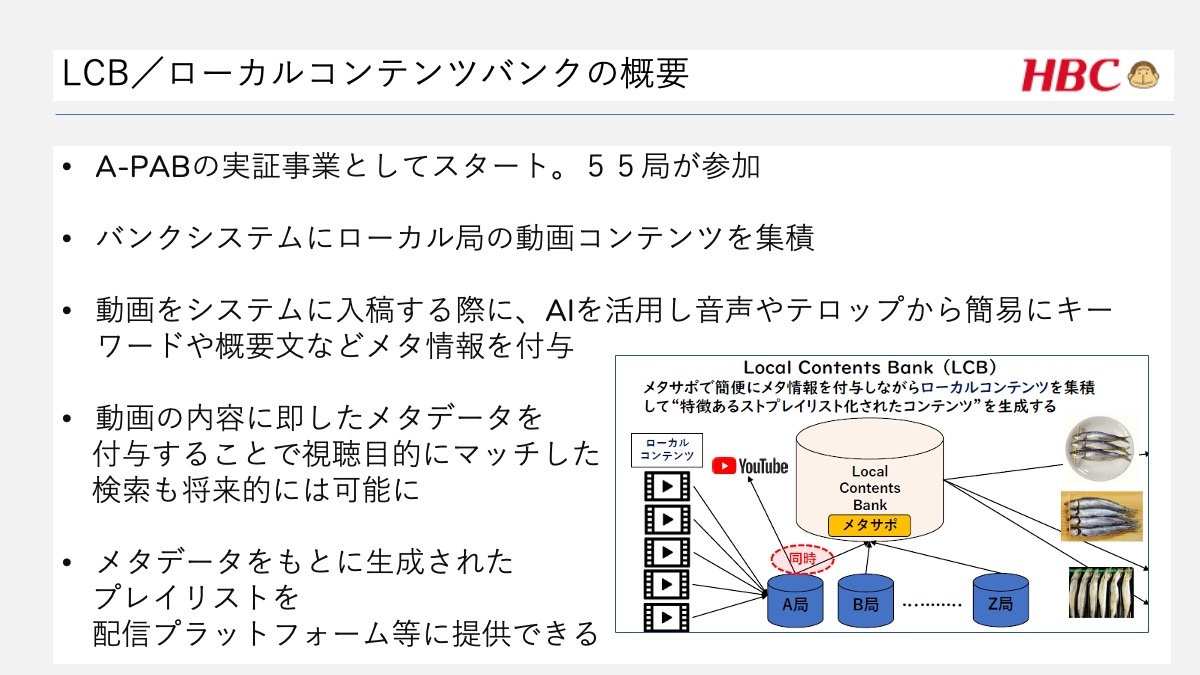

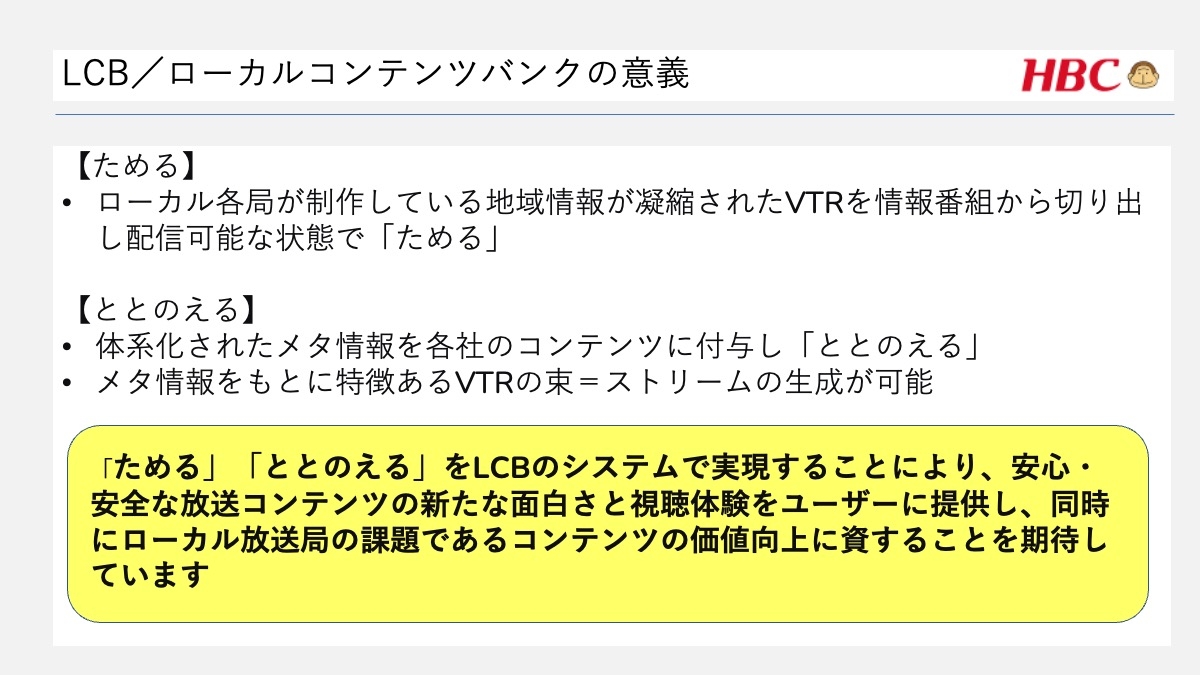

これに対する対応として須賀氏は「今年12月から来年3月をめどに『ローカルコンテンツバンク』のコンテンツをTVer上に置く準備を進めている」とコメント。「切り出しコンテンツについても集め、どんなコンテンツができるのかを探る取り組みもできないかと考えている」と語る。

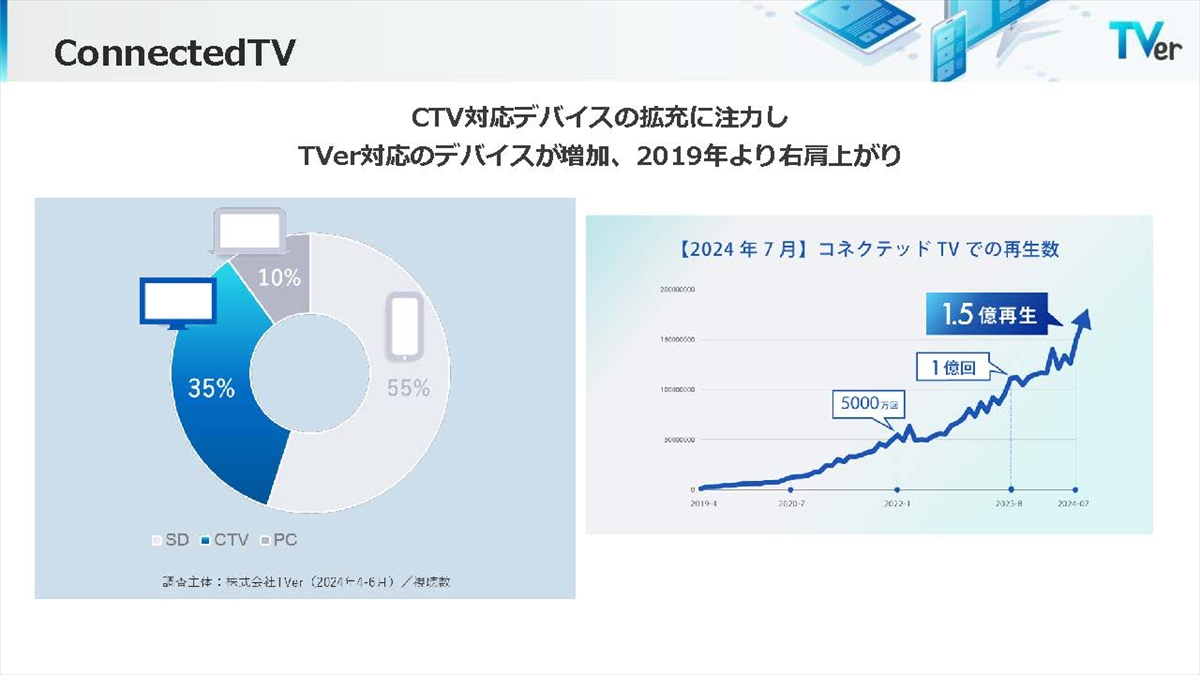

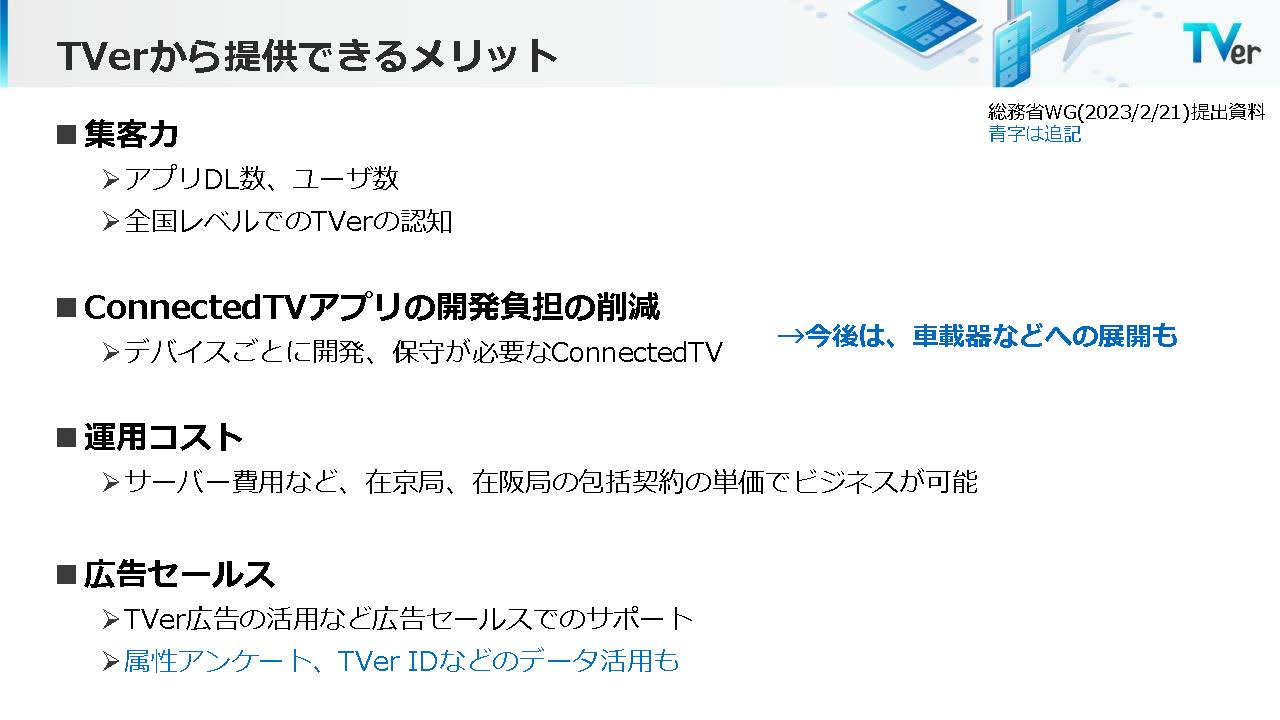

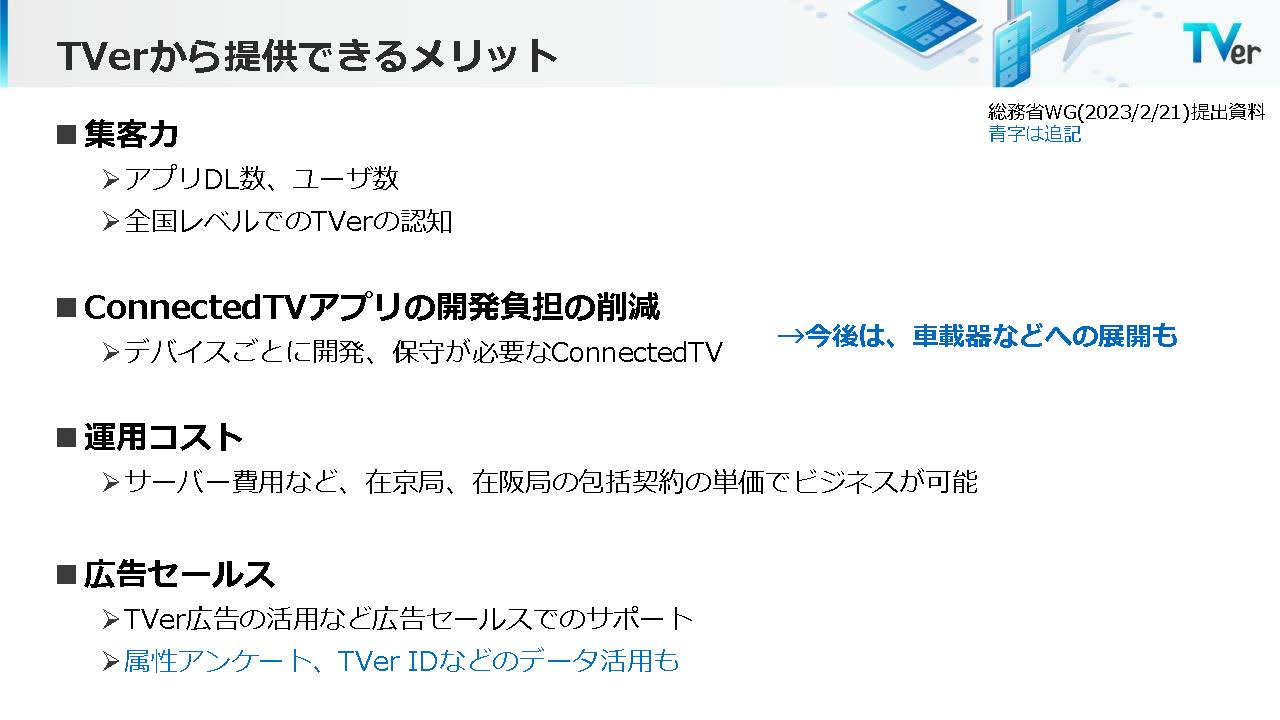

「ユーザー数や認知度を活かした集客への寄与や、デバイスごとに実装やテストが必要なコネクテッドTVアプリの開発や保守の負担、サーバー費用など運用コストの軽減、TVer広告のセールスサポートやユーザーデータの活用など、協調領域としてTVerが貢献できる部分を見いだせないかと考えている。こうした面でいかに放送局に寄り添っていくかが課題」(須賀氏)

北海道放送株式会社 メディア戦略局長 滝沢淳一氏

北海道放送株式会社 メディア戦略局長 滝沢淳一氏

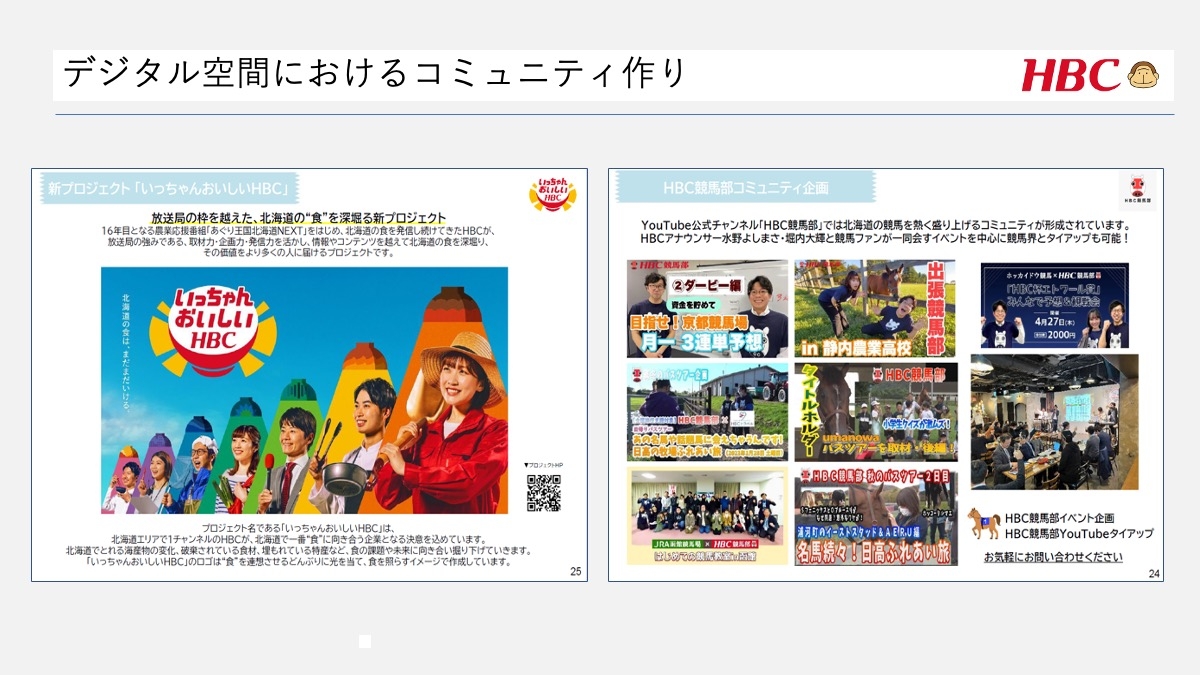

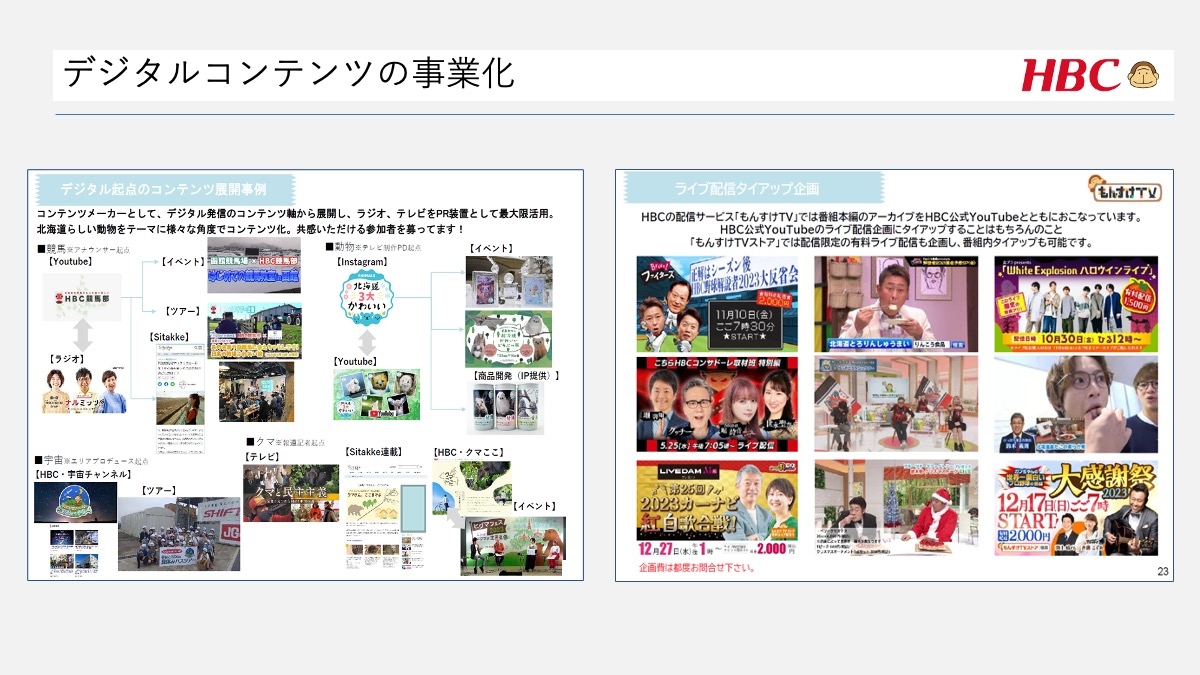

一方、滝沢氏は「ローカル局は地域住民の暮らしに密接に関わる情報を提供することで信頼を築いてきたが、若い世代がローカル放送に限らず放送を見なくなっている現状に大きな危機感を持っている」とコメント。「ネットでの地域情報発信を通じた新たな視聴層を獲得する取り組みに加え、ローカルコンテンツバンクを通じて地方局が協力し合うことで、コンテンツの価値をさらに高められるのではないか」と展望を述べた。

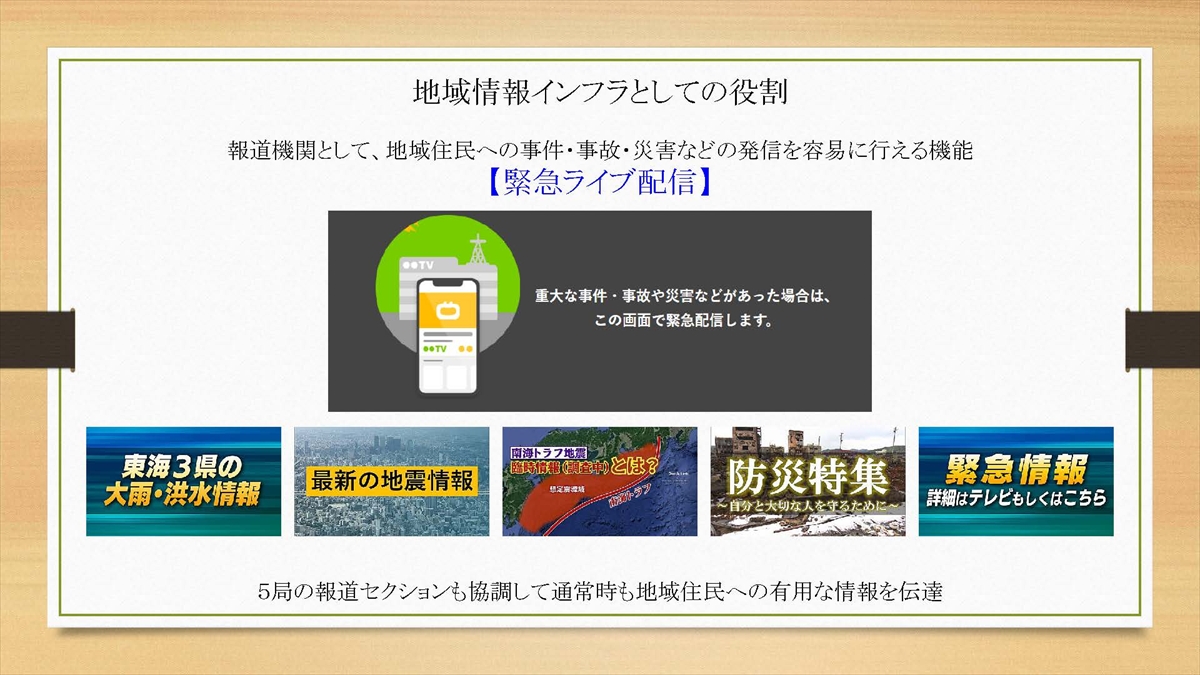

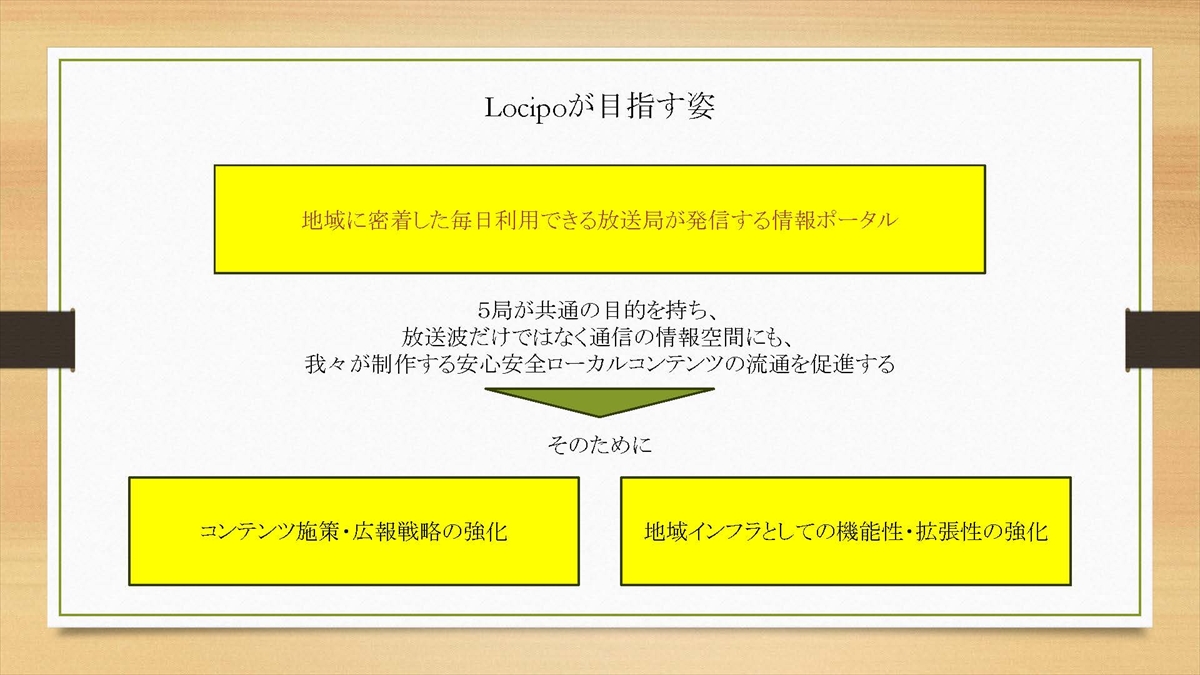

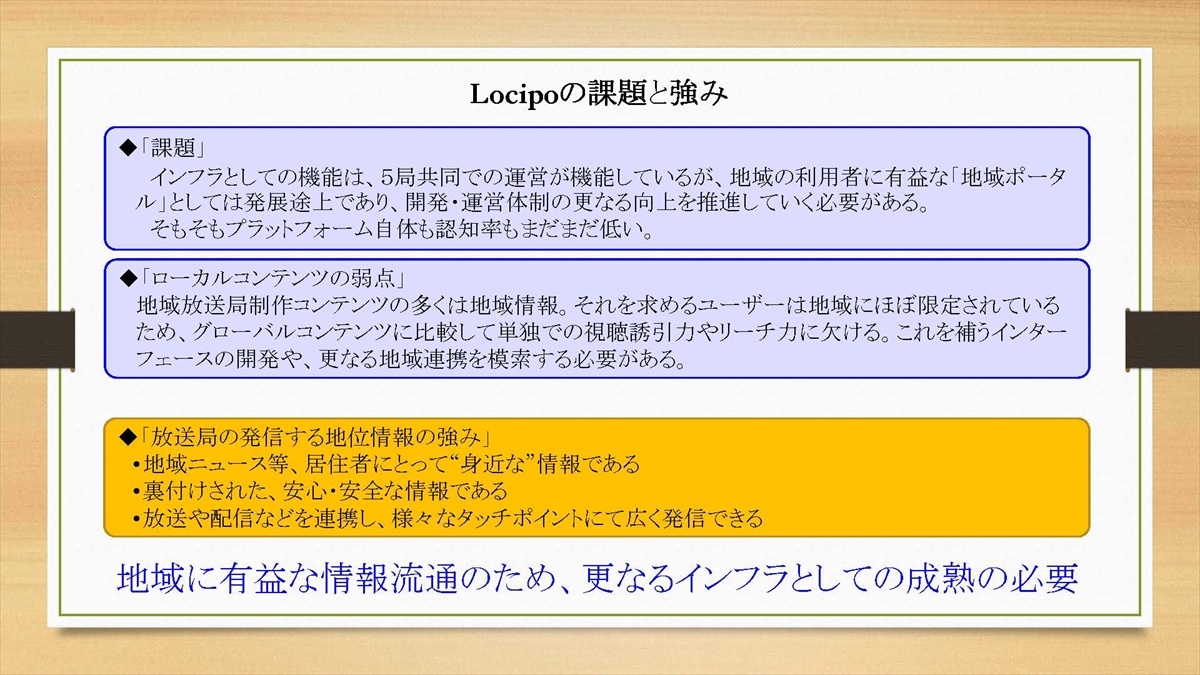

これを受け、大橋氏は「Locipo」の成果について言及。在名5局共同のプラットフォーム運営を形作ったことで、「視聴者の信頼を得る大きなポイントとなりうる災害時の情報提供や地域ニュースの発信がスムーズに行えるようになった」と語る。

中京テレビ放送株式会社 技術DX局専門局長 大橋道生氏

中京テレビ放送株式会社 技術DX局専門局長 大橋道生氏

その上で、「これからはプラットフォームが『名古屋以外でも認知される』存在になる必要がある」と大橋氏。「位置情報を活用した個別広告など、地域情報をベースにした広告モデルを構築し、持続可能な形で運営を続けたい」とした。

伊藤氏は「コネクテッドTVが普及することで、視聴者は放送とネット配信の区別なく、好きな時に好きなコンテンツを楽しめるようになる」とコメント。「こうした放送のリーチを拡大させるグローバルプラットフォーム技術が、業界の大きな転換点になる」と期待を示す。

株式会社フジテレビジョン 技術局 技術戦略部 チーフエンジニア 伊藤正史氏

株式会社フジテレビジョン 技術局 技術戦略部 チーフエンジニア 伊藤正史氏

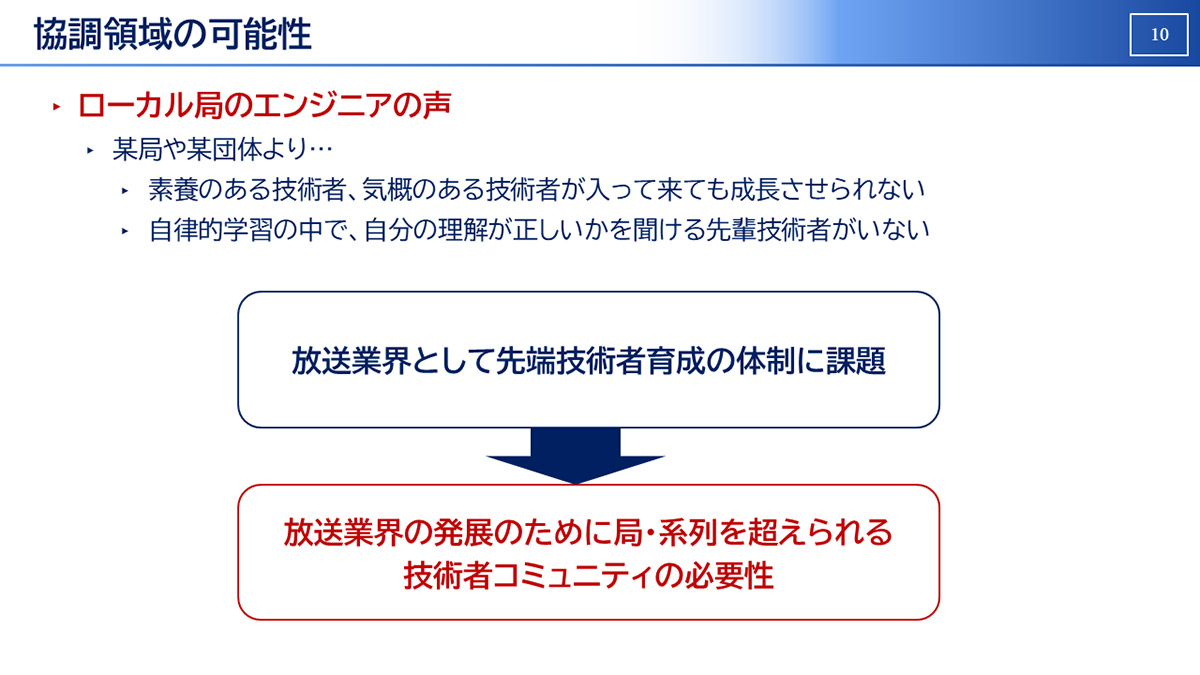

「技術的なインフラ整備だけでなく、コネクテッドTV時代に対応できる人材の育成が急務」と伊藤氏。「特にローカル局を始め、それぞれの局内の先端エンジニアの数は限られるかもしれないが、各局で孤高であったエンジニア同士に局や系列を超えたスキルアップの協調が生まれており、ここに業界全体の発展に繋がるヒントがあるのでは」とした。

青山学院大学 総合文化政策学部 内山 隆氏

青山学院大学 総合文化政策学部 内山 隆氏

全体を振り返り、内山氏は「本日の議論を通じて、放送業界が直面する課題の本質とその解決に向けた具体的な方向性が明確になった」と総括。「視聴者に新たな価値を提供するためには、ネット配信時代における放送業界の役割を再定義し、技術革新とともに人材育成や視聴者との関係性の再構築が鍵になる」と呼びかけた。

>【InterBEE特集】はこちら

>ローカル局元トップが“次世代のテレビマン”に託す未来のカタチ【Inter BEE 2024レポート】