Inter BEE 2021 Opening

アーカイブ配信期間:2021年12月17日まで

主催者メッセージ

綱川 智 氏

一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) 代表理事/会長

株式会社東芝 取締役会長 代表執行役社長 CEO

放送政策の最新動向

吉田 博史 氏

総務省

情報流通行政局長

NHKが目指す新時代のメディア像

児玉 圭司 氏

日本放送協会

理事・技師長

放送の活気ある未来のためのグローバルパートナーシップ

ゴードン・スミス 氏

全米放送事業者協会(NAB)

会長

放送同時配信はテレビを救うか

NHKの放送同時配信サービス「NHKプラス」がサービス開始から1年半が経過した。一方、民放も一部のキー局がこの秋からTVerで放送同時配信を始める。先行するNHKが得た知見や課題は何か。昨年の実験を経てスタートした日本テレビのビジネス上の狙いは何か。また共通の課題である権利処理問題についてどのように向き合うのか。さらにこの先、同時配信によって放送番組の視聴は変化していくのか。サービスの最前線で責任者として向き合うキーパーソンに生の声を聞く。 ※ライブ配信中、配信状況の不安定により、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

パネリスト

西村 規子 氏

日本放送協会

デジタルセンター専任局長

佐藤 貴博 氏

日本テレビ放送網株式会社

営業局総合営業センター 部長

蜷川 新治郎 氏

株式会社TVer

取締役事業本部長

モデレーター

塚本 幹夫 氏

株式会社ワイズ・メディア

取締役/メディアストラテジスト

金メダルをもたらした可視化テクノロジー

パネリスト

太田 雄貴 氏

国際オリンピック委員会 委員

国際フェンシング連盟 副会長

1985年11月25日生、滋賀県出身 平安中学・平安高校(現:龍谷大学付属平安中学・高校)、同志社大学出身。 小学校3年生からフェンシングを始め、小学、中学、高校と全国大会を連覇。 高校2年生で全日本選手権優勝。 2008年 北京オリンピック 個人銀メダル獲得。 2012年 ロンドンオリンピック 団体銀メダル獲得。 2015年 フェンシング世界選手権 個人金メダル 2016年 リオデジャネイロオリンピックにも出場。 日本人で初めてとなる国際フェンシング連盟 理事に就任し同年に現役引退。 2017年6月 公益社団法人 日本フェンシング協会理事に就任。 2017年8月 公益社団法人 日本フェンシング協会会長に就任。(2021/6/19退任) 2018年12月 国際フェンシング連盟 副会長に就任。 2021年8月 国際オリンピック委員会 アスリート委員に就任

花井 裕也 氏

ライゾマティクス

シニアソフトウェアエンジニア

1986年生まれ。2010年、慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。大学院修了後、ソニー株式会社でR&DソフトウェアエンジニアとしてAR(拡張現実)に携わり、「LiveAction AR」等の技術を開発。2014年ライゾマティクスに所属。Björkをはじめとした国内外のアーティストの作品で,Seamless MR,Dynamic VR,インタラクティブレーザーなど,カメラやプロジェクター等を用いた数々のビジュアルシステムを開発。カメラシステム開発に携わった「Nosaj Thing / Cold Stares ft. Chance The Rapper + The O'My's」がArs Electronica 2016にてAward of Distinction (優秀賞)を受賞。第22回文化庁メディア芸術祭において,AR/プロジェクションシステム開発に携わった「discrete figures」がアート部門優秀賞受賞。同じく映像システム開発に携わった「Perfume × Technology presents “Reframe”」がエンターテインメント部門優秀賞受賞。

モデレーター

安藤 嘉康 氏

合同会社CCN

代表社員

リクルート退職後、テクノロジー・クリエイターを取りまとめて最先端技術を社会実装させる取り組みに一貫して従事してきた。 Jリーグ立ち上げ参画、NTTグループの技術実装支援、CEATEC, INTERBEEにおいて最先端技術実装のプロデュース、まちづくりプロジェクトなどに参画し、デジタル技術の社会実装による産業改革を成し遂げるために2016年にアイ・ロボティクスを起業。

いまだからこそ、各分野の第一線で活躍するサウンドエンジニアが語る

〜ミキサーに必要な心構え、音創りに大切なこととは何か~

パネリスト

高田 英男 氏

一般社団法人 日本音楽スタジオ協会/会長

株式会社ミキサーズラボ

Sound Producer / Recording Engineer

奥村 岳児 氏

株式会社サンフォニックス

音響事業部 部門長

Live Sound / Recording Engineer

斎藤 由佳 氏

株式会社フジテレビジョン

技術局 制作技術部 部長職

モデレーター

阿部 健彦 氏

株式会社テレビ朝日

技術局 設備センター

コンテンツ制作システムグループ

セッションの見どころ

毎年関心の高い INTER BEE CONNECTED 企画セッション。今年の各セッションのポイントを、CONNECTED アドバイザリーボードメンバーの皆様が紹介します。

モデレーター

塚本 幹夫 氏

株式会社ワイズ・メディア

取締役/メディアストラテジスト

境 治 氏

メディアコンサルタント

パネリスト

安藤 聖泰 氏

株式会社LivePark

代表取締役社長

岩田 淳 氏

株式会社テレビ朝日

ビジネスソリューション本部 IoTv局データソリューションセンター

齊藤 浩史 氏

株式会社毎日放送

経営戦略室 メディア戦略部長

布瀬川 平 氏

株式会社電通

ラジオテレビビジネスプロデュース局次世代テレビビジネス統轄部長

村上 圭子 氏

日本放送協会

放送文化研究所 メディア研究部 研究主幹

森永 真弓 氏

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

メディア環境研究所 上席研究員

先進映像協会ルミエール・ジャパン・アワード2021表彰式

良質な3D、UHD(4K・8K)、VR作品へ贈られるルミエール・ジャパン・アワードと、当該分野の発展への寄与が期待される取り組みへ贈られるグッドプラクティス・アワードの、今年度の受賞者を表彰・公表いたします。

プレゼンター(当日は、リアルアバターでVR空間に登場する予定です。)

ジム チャビン 氏

先進映像協会

プレジデント&CEO

河合 隆史 氏

先進映像協会

日本部会 会長

灰原 光晴 氏

先進映像協会

日本部会 表彰委員長

MC(学術系VTuberユニット)

Holographic (じゅりこ) 氏

Holographic (よーへん) 氏

先進映像協会アドバンスト・イメージング・ユニバーシティ 2021

コロナ禍におけるハリウッドでの先進映像技術やコンテンツ制作に関する最新情報を紹介します。※日英逐次通訳付

スピーカー

ジム チャビン 氏

先進映像協会

プレジデント&CEO

モデレーター

河合 隆史 氏

先進映像協会

日本部会 会長

バーチャルツアーコンダクターRKBらならな・マッシュPが紹介する

『テレビに効く!バーチャル空間』初級編

VTuberなどのバーチャルタレントの台頭やコロナ禍の外出自粛により普及が進む「VR」。 バーチャル空間で旅行をしたり、友達とコミュニケーションをとったり、そこにはもう現実とほとんど変わらないコミュニティが存在しています。 そこで、放送業界のなかで一番バーチャル民(自称)なRKB毎日放送のらならなとマッシュPが「気になってるけど、よくわからない」「どうやってバーチャル空間活用するの?」という疑問を持つ方々に向けて、バーチャルツアーを開催します。 ツアー参加者とリアルタイムに相互コミュニケーションをとりながら、バーチャル空間を巡り、VR技術を活用した、これからの番組制作の方法を一緒に考えていく企画です。

メタバースはもうここまで来てる!~バーチャル空間に親しみを持とう~

バーチャル空間を知るには、まずは慣れ親しむことから! 様々なワールドを巡って、バーチャル空間の魅力や文化をご案内!

パネリスト

らならな(金城らんな) 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター

マッシュ P(安増高志) 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター副部長

【お笑い芸人×VR】VR活用テレビ番組制作秘話〜エンタテ!区ができるまで

パネリスト

安増 高志 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター副部長

大塚 翔太 氏

RKB毎日放送株式会社

エンタテ!区~テレビが知らないe世界~ チーフディレクター

町田 隼人 氏

お笑い芸人

放送・メディアビジネスの課題とGoogle Cloudの解決策

Google Cloudでは、放送、メディア、エンターテイメントインダストリーに注力し、業界に特化したソリューション開発を推進しています。最新の独自マーケットリサーチからのメディア視聴に関する課題を確認し、それに対するGoogle Cloudとしての解決策を提示致します。さらに、新しいメディアソリューションをいち早く実装いただいたパートナー、iret 社から、ストリーミングソリューションの紹介をしていただきます。

講演者

公文 象二郎 氏

グーグル・クラウド・ジャパン 合同会社

シニア アカウント エグゼクティブ

木村 智一 氏

アイレット株式会社

クラウドインテグレーション事業部 streampackセクション

セクションリーダー

情報システム担当者様に贈る、Google Cloud ハイブリッド クラウド・マルチクラウド化 ソリューション最新情報

昨今、様々な業界で業務システムのクラウド化が加速しています。高信頼性を実現するためにハイブリッドクラウド・マルチクラウドを検討するお客様も非常に多くなってきていますが、従来それらのソリューションはアプリケーションのコンテナ化が必須であり、まだ仮想マシンから完全に離れる準備ができていないお客様はクラウド化に踏み切れないこともありました。Googleの最新のソリューションでは、仮想マシンを利用したハイブリッドクラウド・マルチクラウドを実現できるため、放送・送出・ライブ等のミッションクリティカルシステムのクラウド移行を強力にサポートします。 このセミナーでは Google Cloud の最新のハイブリッドクラウド・マルチクラウドソリューションについてご説明します。

講演者

段野 祐一郎 氏

グーグル・クラウド・ジャパン 合同会社

カスタマー エンジニア

エンタメの魅力を拡げ、人と人を繋げて豊かな社会作りに貢献

~MX(Media Transformation)~

ニューノーマルにおけるエンターテインメントの革新に向け、映像制作のコストダウンと高度化を実現する”ライブビューイングサービス”、バーチャル空間で仲間とコミュニケーションしながらライブエンタメを楽しむ”OnlineViewサービス”、映像伝送におけるこれまでの取組み、これからのメディア市場を支える新たな収益源創出とコスト削減を実現するサービス「クラウド映像伝送サービス」をご紹介します。

講演者

柳川 耕太郎 氏

富士通株式会社

社会システム事業本部 都市環境システム事業部

周傳 貴晴 氏

富士通株式会社

社会システム事業本部 都市環境システム事業部

【ライブ/VOD 動画配信をされている事業者様向け】 高品質な動画を低遅延で配信するCDNとビデオ配信ソリューション

【このセッションは、下記課題をお持ちの方におすすめです】

・ライブ配信のワークフローを簡素化したい ・配信元オリジンサーバーに対する負荷を軽減しコストを最小限に抑えつつ、ライブ配信イベントを大幅に拡張したい ・4K/8Kのライブ配信を実施したい ・高ビットレート、品質の高いライブ配信を実施したい ・遅延を最小に抑えたい ・HLS, MPEG-DASH, CMAF での配信をしたい ・Live スクラビングと DVR 再生を利用したい(24時間まで設定可能) ・CDN を活用したビデオ配信高品質なライブ、オンデマンド配信を提供するサービスと配信を支える CDNの技術についてご説明し、Edge で提供される FaaS (Function -as-a-Service) と連携した配信ソリューションなど、ユースケースについてのご紹介をいたします。

※こちらは、プロフェッショナルな動画配信業者様向けセッションになります。

講演者

土居 大介 氏

ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社

ソリューションエンジニア

ソニーの新たなドローンプロジェクト概要 ~創造の頂きへ~

ソニーは、昨年11月、ドローンの新たなプロジェクトを開始しました。昨今のドローンの普及は、これまで見ることが出来なかったダイナミックな映像撮影や、産業分野における業務効率化や省力化に大きく寄与しています。 ソニーが持つ、イメージング&センシング技術や、AIロボティクス技術を使って、この分野にチャレンジする意義、 『Airpeak』の第一弾商品の概要、今後の展望などについてご紹介いたします。

講演者

川西 泉 氏

ソニーグループ株式会社

常務 AIロボティクスビジネス担当

AIロボティクスビジネスグループ 部門長

Quantum CatDV & StorNext 7ソリューション

StorNext、CatDV、Adobe Suite Panelが統合された、高性能なStorNext 7コラボレーション共有についてご紹介します。

・オンサイトとリモートの両方のチームメンバーのために施設内または外から関わらずコンテンツを共有することで、最大限の生産性の実現

・統合されたCatDV ServerとCatDV Worder Node

・ローカルおよびリモートのAdobeクライアント・ワークステーションへのCatDV Adobe Panelのインストールと設定

カスタマイズされたCatDVおよびStorNext自動化ワークフローにより、ファイルのインジェスト、プロキシの作成、共有ストレージからアーカイブへのコンテンツのプッシュおよびプル、プロジェクトの完全なアーカイブ化を実現

・LTO-9を採用したScalar Tape Library、ActiveScale、またはパブリック・クラウドをコンテンツ・ライブラリストレージの位置づけとして組み合わせて使用可能

講演者

齋藤 健一 氏

日本クアンタムストレージ株式会社

プリセールスコンサルタント

23rd DigiCon6 Asia アジアのグランプリが間もなく決定!

~コロナに負けないアジアのクリエーター達~

パネリスト

秋沢 淳子 氏

DigiCon6 Asia International Director

モデレーター

結城 崇史 氏

Inter BEE CREATIVE ディレクター

エッジの効いた映像を作り続ける監督&フォトグラファー

田中 裕介 氏

映像ディレクター

映像ディレクター。1978年生れ、CAVIAR所属。 秀逸なデザインセンスと映像制作のスキルに遊び心を加味した独創性を武器に、 多くの話題作を手掛ける。 CMやMusicVideoの映像演出を基軸に、 グラフィックデザインやアートディレクション、舞台演出など、 その活動の幅は多岐にわたる。

田島 一成 氏

フォトグラファー/シネマトグラファー

1968年 東京都生まれ。 写真家・五味彬氏アシスタントを経て独立後1989年からパリ、ニューヨークで活動。 2002年から東京を拠点に、広告、ファッションを中心に、音楽系やTVコマーシャルにも活動の場を広げる。 1997年American Photographie Annual(アメリカ写真年鑑)掲載。2007年、2013年ADC賞受賞。 2020年WITHRED FLOWERS展(Akio Nagasawa Gallery Aoyama)

DCEXPO企画:ACM SIGGRAPH招聘トークセッション

コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術への情熱を共有する何千人もの人たちで出来たインターナショナルメンバーシップ非営利組織であるACM SIGGRAPHのコミッティより今年もスピーカーをお招きしてトークセッションを開催いたします。 今年のトピックスとして、近年、世界的にもSIGGRAPHにおいても注目されている「インクルージョン」にフォーカスし、ACM SIGGRAPH External Relations Committee ChairであるTomasz Bednarz氏、SIGGRAPH2022 Emerging Technologies Chair, Mk Haley氏、SIGGRAPH Asia 2021 Conference Chair 塩田周三氏が語り合います。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0eiYZzPmy7_aP6m25JQl6to79aPTjvgJ-dnNvFZ5ATFlG4w/viewform?usp=sf_link

パネリスト

Mk Haley 氏

SIGGRAPH2022 Emerging Technologies Chair, Lecturer at The University of Texas Austin

Mk has more than 25 years of experience in Themed Entertainment Design with Walt Disney Imagineering in Production and R&D. She has also taught Computer Animation, Game Design and Themed Entertainment Design at Carnegie Mellon University, Florida State University, UCLA, & UT Austin. With over 30 years of service to industry associations, Mk is also a huge supporter of the ACM SIGGRAPH Conference planning process as well as the Themed Entertainment Association Conferences and Academic Society.

Tomasz Bednarz 氏

SIGGRAPH External Relations Committee Chair (2020-2021),

UNSW Art & Design / CSIRO's Data61

Tomasz is a Director and Head of Visualisation at the Expanded Perception & Interaction Centre (EPICentre), A/Professor at the UNSW Art & Design and UNSW Computer Science and Engineering. He is also Research Team Leader at CSIRO’s Data61 (leading Visual/Hybrid Analytics Team, in Software & Computational Systems research program). He also leads Simulation and Modelling Cross-Cutting Capability for CSIRO’s Future Science and Technology. His current roles reflect his conviction to a holistic approach to the wicked problems facing the collation, analytics and display of big data. His approach is expansive and encompasses the use of novel and emerging technologies. Over the last couple of years, he has been involved in wide range of projects in area of immersive visualisation, human-computer interaction, computational imaging, image analysis and processing, visualisation, simulation, modelling, computer graphics, computer games, computational fluid dynamics, machine learning, artificial intelligence, and multi-sensors assimilation. He was Conference Chair of ACM SIGGRAPH Asia 2019.

青木 美穂 氏

アラスカ大学フェアバンクス校

准教授

Miho Aoki is an Associate Professor of Computer Art at the University of Alaska Fairbanks. She received MFA from the Ohio State University and an alumna of the Advanced Computing Center for Arts and Design. She started her professional teaching career at the Savannah College of Art and Design in 1999. She has exhibited her artworks internationally and has received awards, including TOREI Digital Arts Awards Grand Prix. She is currently a member of the ACM SIGGRAPH Education Committee, International Resources Committee, and External Relations Committeem and was the chair of the Symposium on Education of SIGGRAPH Asia conferences from 2015 to 2017.

モデレーター

塩田 周三 氏

株式会社ポリゴン・ピクチュアズ

代表取締役

上智大学法学部国際関係法学科卒業。 1991年 新日本製鐡株式會社入社。 1997年 株式会社ドリーム・ピクチュアズ・スタジオ立ち上げに参画後、1999年 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ入社。 2003年代表取締役に就任し、海外マーケット開拓に注力。 TV シリーズ制作や海外市場をターゲットにしたコンテンツ企画開発を実現する。一方で、 Prix Ars Electronica(オーストリア )、 SIGGRAPH(米 ) 、アヌシー国際アニメーション映画祭(仏)などの国内外映像祭の審査員を歴任。 2008年には米国アニメー ション専門誌 Animation Magazine が選ぶ「 25 Toon Titans of Asia」の一人に選定された。 2021年 12月開催の SIGGRAPH ASIAではカンファレンス・チェアを務める。米国育ち、趣味はバンド活動。

DCEXPO企画:音楽×ファッション×アートが生み出すレガシーは宇宙を超える

-創賞・匠賞受賞記念シンポジウム-

コシノジュンコさん、布袋寅泰さんをお迎えし、アーティスト河口洋一郎がモデレータを務めるトークショーを行います。 世界的なCGアーティストであり東京大学名誉教授の河口洋一郎が主宰し、今年で15回目を迎える 「ASIAGRAPH創(つむぎ)賞・匠賞」。「創賞」は特に優れたクリエイティビティを、また「匠賞」は特に優れた技術力を様々なコンテンツとして発表し評価された方に贈られます。 今年の創賞は、世界で活躍するファッションデザイナーであり国際文化交流にも力を入れて活動するコシノジュンコ氏、匠賞は、日本を代表するギタリストであり、プロデューサー、作詞・作曲家としても活躍する布袋寅泰氏が受賞されます。 世界を舞台に活躍する三人のレガシーはもはや世界を超え、宇宙を超えて、河口洋一郎が描く5億年後の未来に向けて発信します。 どんな話が飛び出すか?! 意外な組み合わせで展開する、自由なトークをお楽しみください。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_TBy2piBULji92fTQIzoImbXhkXA2LuifDFseedMKjtpsJA/viewform?usp=sf_link

パネリスト

コシノ ジュンコ 氏

デザイナー

ファッションデザイナーの登龍門である装苑賞を最年少で受賞。1978年から22年間パリコレクションに参加。以降、NY(メトロポリタン美術館)、北京、スペイン、ロシア、ベトナム、キューバ、ポーランド、ミャンマーなどでショーを開催。国際的な文化交流に力を入れる。オペラ「蝶々夫人」・「魔笛」からブロードウェイミュージカル「太平洋序曲」(トニー賞ノミネート)、DRUM TAOの舞台衣装、スポーツユニフォーム、花火のデザイン、インテリアデザインまで幅広く活動。国内被災地への復興支援活動も行っている。VISIT JAPAN大使、2025年日本国際博覧会協会 シニアアドバイザー、文化庁「日本博」企画委員、文化功労者。2021年フランス政府より「レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ」受章。毎週日曜17時〜TBSラジオ「コシノジュンコMASACA」放送中。近著「コシノジュンコ56の大丈夫」(世界文化社)。

布袋 寅泰 氏

ギタリスト

日本を代表するギタリスト。 日本のロックシーンへ大きな影響を与えた伝説的ロックバンドBOØWYのギタリストとして活躍し、1988 年にアルバム『GUITARHYTHM』でソロデビューを果たす。プロデューサー、作詞・作曲家としても才能を高く評価されており、クエンティン・タランティーノ監督からのオファーにより、「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY(新・仁義なき戦いのテーマ)」が映画『KILL BILL』のテーマ曲となり世界的にも大きな評価を受け、今も尚、世界で愛されている。 2012年よりイギリスへ移住し、4度のロンドン公演を成功させる。2014年にはThe Rolling Stonesと東京ドームで共演を果たし、2015年10月にインターナショナルアルバム『Strangers』がUK、ヨーロッパでCDリリース。2021年はアーティスト活動40周年を迎えライブや作品のリリース、初のドキュメンタリー映画製作など、様々な企画が展開されている。

モデレーター

河口 洋一郎 氏

アーティスト/東京大学名誉教授

コンピュータグラフィックスの世界的先駆者であり、現在も世界的に活躍するアーティスト。東京大学名誉教授、一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)会長、霧島アートの森 館長。 1975年からCGに着手し、自己組織化する「グロース・モデル」で独自のアート/サイエンスの世界を確立。2000年頃より「ジェモーション」による未来的な伝統芸能の舞台空間のパフォーミング・アーツ、進化生命体からの独創的な海宇宙型のロボティック造形や大型立体造形のモニュメントを制作。 【受賞歴】 1995年 第100回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館代表作家 2010年 ACM SIGGRAPH「ディスティングイッシュト・アーティスト・アワード」受賞 2013年 芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章受章 2018年 フランスのPrix Bains Numériques にてPrix D’Honneur賞受賞 2018年 ACM SIGGRAPH Academy(殿堂入り)

DCEXPO企画:デジタルコンテンツEXPO / Innovative Technologies 2021 表彰式

デジタルコンテンツEXPO、及び Innovative Technologies 2021 に関わる各賞の表彰式の模様を、会場からライブにて配信いたします。

表彰される採択者:

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 笠原 Superception グループ

筑波大学 デジタルネイチャー研究室 / xDiversity

東京大学 村本剛毅

東京大学大学院 情報理工学系研究科 新山研究室 / 東京大学大学院 工学系研究科 川原研究室 / mercari R4D

東京農工大学 高木康博研究室

NHK放送技術研究所

明治大学 宮下芳明

Facebook Reality Labs

コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPP98rE9-HKNbZIyLwkwPl07pR2l4bA3c2CQP7uJAIDI6wRg/viewform?usp=sf_linkDCEXPO企画:トークパネル『Innovative Technologies に登場した新技術と今後への期待』

Innovative Technologies 2021 Special Prize の受賞者により、受賞した技術についての紹介をいただき、審査委員会委員とともに、その開発技術に関する期待や展望に関して幅広く語り合っていただきます。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8GJLt-QYHBtIQIzrw3tJOvFYgB-v5un3L0E6NM3xpp4qiw/viewform?usp=sf_link

遠藤 諭 氏

株式会社角川アスキー総合研究所

主席研究員

高木 美香 氏

経済産業省 商務情報政策局

コンテンツ産業課長

民放技術報告会:制作技術部門(1)

Live Video Center(LVC)の構築 ①全体概要・編集システム

西川 寛 氏

株式会社フジテレビジョン

Live Video Center(LVC)の構築 ②収録・アーカイブシステム

南雲 幸平 氏

株式会社フジテレビジョン

黒川 遵 氏

株式会社フジテレビジョン

Live Video Center(LVC)の構築 ③ファイル搬入・送出システム

滝波 淳 氏

株式会社フジテレビジョン

小西 孝英 氏

株式会社フジテレビジョン

クラウドを利用したモバイル中継&リモート編集

松村 健人 氏

株式会社フジテレビジョン

自社AWSを使用したEDIUS-Cloudの運用報告

小泉 岳史 氏

中京テレビ放送株式会社

スマートフォンを使った放送連動クイズシステム TBS Qs

藤本 剛 氏

株式会社TBSテレビ

小作 伸一 氏

株式会社TBSテレビ

SATCUBEを使用した御巣鷹山中継の実例

芹澤 将也 氏

株式会社フジテレビジョン

伊藤 浩文 氏

株式会社フジテレビジョン

BS8Kドラマ「ごちそう~うなぎ編~」の制作

上田 将理 氏

名古屋テレビ放送株式会社

民放技術報告会:制作技術部門(2)

光分散型ルーターを採用した素材分配設備の更新

向山 悠樹 氏

札幌テレビ放送株式会社

報道サブ更新 ワークフロー改善と便利機能

田代 康高 氏

札幌テレビ放送株式会社

福岡放送 Bサブの更新について

松本 安史 氏

株式会社福岡放送

大型制作中継車の更新

長谷川 正和 氏

株式会社テレビ朝日

新4K/HD大型映像中継車製作に関して

鹿嶋 友樹 氏

朝日放送テレビ株式会社

朝日放送テレビ 新音声中継車の概要

牛越 大輔 氏

朝日放送テレビ株式会社

朝日放送テレビ 報道ヘリ更新

福元 康仁 氏

朝日放送テレビ株式会社

民放技術報告会:制作技術部門(3)

LEDスタジオ照明設備リモートプロダクションの取り組み

水野 暁夫 氏

株式会社テレビ東京

小澤 幸也 氏

株式会社テレビ東京

TBSスポーツ中継における独自のリモートプロダクション事例

生田 史織 氏

株式会社TBSテレビ

ABEMA NEWSにおけるリモートプロダクションの取り組み

森山 顕矩 氏

株式会社テレビ朝日

「超逆境クイズバトル!!99人の壁」リモート収録システムの開発

上田 容一郎 氏

株式会社フジテレビジョン

報道スタジオへのリモコンカメラシステムの導入

吉田 健吾 氏

株式会社テレビ東京

低コスト高品質なソフトウェアベースでのリモートプロダクション活用のご提案

石村 信太郎 氏

株式会社WOWOW

藤本 剛 氏

株式会社TBSテレビ

汎用システムを活用したクラウドライブプロダクションの取り組み

伊田 俊基 氏

朝日放送テレビ株式会社

改めて整理する「SDIからIP」の技術特性と課題

小山 智史 氏

日本放送協会

放送技術研究所 伝送システム研究部

IP標準規格の概要と世界の導入例に見る考え

菅原 正幸 氏

日本電気株式会社

IP同期技術「PTP」の基本解説

辻 真由美 氏

リーダー電子株式会社

技術開発部 副主任

事例構成を交えた「PTP」応用編

長谷川 幹人 氏

セイコーソリューションズ株式会社

戦略ネットワーク本部 タイミングソリューション営業部 担当課長

IPライブ制作における制御技術の概要と最新動向

櫻木 僚一 氏

ソニー株式会社

イメージングプロダクツ&ソリューションズ事業本部

メディアソリューション事業部 ビジネス戦略室 室長

IPTVフォーラム企画:テレビとインターネットの新しい形

放送コンテンツのネット配信の推進

パネリスト

井田 俊輔 氏

総務省

情報流通行政局情報通信作品振興課 課長

Digital NativeMedia/Infrastructureへの進化

パネリスト

江﨑 浩 氏

一般社団法人IPTVフォーラム 副理事長

東京大学 大学院理工学系研究科

創造情報学専攻 創造情報学講座 教授

デジタル庁

放送通信連携システム・サービスの海外動向

パネリスト

武智 秀 氏

一般財団法人 NHKエンジニアリングシステム

上級研究員

モデレーター

中村 秀治 氏

三菱総研DCS株式会社

常務執行役員

RSK山陽放送の「ST 2110」標準規格導入から運用までの全経験

RSKが標準規格「ST 2110」を局内システムに全面採用。この局内IP化をサポートしたソニーとの対談で、準備段階から設置、運用の現状とともに、社内のIP化についての共通理解の進め方まで、プロジェクトの全経験を解き明かす。

パネリスト

小貝 肇 氏

ソニーマーケティング株式会社

B2Bプロダクツ&ソリューション本部

B2Bビジネス部 統括部長

難波 昭一 氏

RSK山陽放送株式会社

技術局制作技術部 部長

モデレーター

吉井 勇 氏

月刊ニューメディア 編集部

ゼネラルエディター

After Tokyo 2020 スポーツ中継映像制作最新情報 Powered by SVG

ソチリス・サラモーリス 氏

オリンピック放送機構(OBS)

最高技術責任者(CTO)

インタビュアー

ケン・ケルシュバウマー 氏

Sports Video Group

編集長

メタバースがアップデートするエンタメ・経済・公共的価値

Facebookのマーク・ザッカーバーグがソーシャルメディア企業からメタバース企業を目指す宣言をし、これまでのインターネット上のサービスやアセットの主戦場がメタバースに移行することが予見される今、メディア・ゲーム・人(タレント)・様々なプロダクトの観点からメタバースの可能性を探っていくセッションです。 登壇者はVirtualNHKを担当するNHK細川啓介氏、スマホゲームGumi創業者であり現在はVR・ブロックチェーン(NFT)を活用したゲームコンテンツ開発企業Thirdverse代表、フィナンシェ 代表取締役 CEO / gumi cryptos capital Managing Partnerの國光宏尚氏、「imma」を初めとする日本・中国・アジアで活躍するバーチャルヒューマンをプロデュースするAww Inc. 代表 守屋貴行氏、クロスボーダーの投資家でありメタバースを活用した音楽シーンを創造するプロデューサーでもあるSIP GP/Frank Renaissanceスターン廉氏。モデレーターはINTER BEE IGNITIONプロデューサーの西村真里子が務めます。

パネリスト

守屋 貴行 氏

株式会社Aww

代表取締役

國光 宏尚 氏

株式会社Thirdverse 代表取締役 CEO

株式会社フィナンシェ 代表取締役 CEO

gumi cryptos capital Managing Partner

スターン廉 氏

SIP Global Partners

プリンシパル

細川 啓介 氏

日本放送協会

制作局 第6制作ユニット 新領域開発

チーフ・プロデューサー

モデレーター

西村 真里子 氏

株式会社HEART CATCH

代表取締役

What is the reality?越境するテレビマンたち

変化し続けることが成長につながるVUCAの時代。テレビコンテンツ、テレビ局員自体も変化を受け入れ新たな挑戦し続ける姿勢が求められる。 当基調講演では3部構成でお届けする。 第1部は『有吉の壁』プロデューサー、新たなムーブメントの仕掛け人である日本テレビ橋本和明氏にテレビクリエイターが目指すべき方向を、第2部はNHK『よなよなラボ』鈴木伸治氏に公共性を意識したメッセージの発信について、第3部はRKB毎日放送 『エンタテ!区』安増高志氏にローカル局だからこそのVR/テクノロジー活用の必要性を教えていただく。「テレビ番組」の枠を越境し、新たなクリエイションを目指すテレビプロデューサー、ディレクターが「変化が激しい時代に何を大切に番組作りをしているのか?」そのパッションの核となる部分を、ロサンゼルスのスタートアップ三木アリッサが一人ひとりと向き合って聞き出していく。

第1部

パネリスト

橋本 和明 氏

日本テレビ放送網株式会社

情報・制作局 専門副部長

「有吉の壁」「有吉ゼミ」「マツコ会議」総合演出

第2部

パネリスト

鈴木 伸治 氏

日本放送協会

制作局 新領域開発

第3部

パネリスト

安増 高志 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター副部長

モデレーター

三木 アリッサ 氏

MISAKY.TOKYO

CEO

アフターコロナ:誰がテレビスクリーンを制するのか

昨年から続くコロナ禍。外出自粛が継続され、在宅率が高い状態がニューノーマルになりつつあります。生活行動の変化がメディア利用行動に与える影響は我々の認識以上に甚大です。本セッションでは、NHK放送文化研究所より「国民生活時間調査・2020」など、電通メディアイノベーションラボから最新調査の結果を紹介し、最新のメディア利用トレンドをもとに、誰がテレビスクリーンを制するのかについて議論します。ウェビナーのメリットである聴講者からの途中質問を受けつつ進行します。

モデレーター

奥 律哉 氏

株式会社電通

電通総研 フェロー

電通メディアイノベーションラボ 統括責任者

パネリスト

渡辺 洋子 氏

日本放送協会

放送文化研究所 世論調査部 研究員

森下 真理子 氏

株式会社電通

電通メディアイノベーションラボ

メディアイノベーション研究部 主任研究員

山田 陸 氏

株式会社AbemaTV

ビジネスディベロップメント本部 本部長

コンテンツ視聴分析の変化、現状整理と利活用の今後

すでに現状いろいろな会社がコンテンツ視聴を分析し、メディア・広告会社・広告主はビジネスにつながる利活用を進めている。 そんななか、コンテンツ視聴を分析している各社がどんなデータをもとに、どんな分析をしているのか各社特徴を整理し、そのうえで利活用する立場の方々から「コンテンツ視聴の分析が過去からどう変化し、将来どう変化してほしいか」などを率直に聞く。

モデレーター

岩田 淳 氏

株式会社テレビ朝日

ビジネスソリューション本部

IoTv局データソリューションセンター

パネリスト

内山 隆 氏

青山学院大学

総合文化政策学部 教授

久保木 準一 氏

株式会社フジテレビジョン

編成制作局 デジタルマーケティングセンター局 次長

テレビは変わった!テレビはどうする?

テレビ視聴と企業の変化にテレビ番組はどう対応するか、事例を元に議論します。コロナ禍で人びとはテレビ受像機でも配信を見るようになりました。企業も敏感に反応し、YouTubeのマーケティング活用に取り組み始めています。放送一辺倒だったテレビビジネスは様々なチャネルで多様な収益モデルを構築する必要があります。このセッションでは、新しいモデルを試みる作り手の方々に登壇いただき、今後テレビはどうするべきかを考えます。事業的な考え方だけでなく、作り手としてのスピリットにも話を広げます。

モデレーター

境 治 氏

メディアコンサルタント

パネリスト

藤村 忠寿 氏

北海道テレビ放送株式会社

コンテンツ事業局

クリエイティブフェロー/エグゼクティブディレクター

大西 真裕 氏

名古屋テレビ放送株式会社

ハピキャン事業マネージャー

飯田 佳奈子 氏

株式会社テレビ東京

「シナぷしゅ」プロデューサー

DCEXPO連携企画:TechBizピッチ・バトル! in “めちゃバース”

~コンテンツ技術の世界展開に向けて~

■バーチャル空間ご利用に際して ・めちゃバースの推奨環境 OS: Windows 10 または macOS CPU: Intel(R) Core(TM) i5-8250U 以上 メモリ: 8GB 以上 ブラウザ: Google Chrome 最新版 ・スマートフォン・タブレットでの動作は保証していません。 ・ブラウザのタブを複数開いていると動作が重くなる場合があります。 ・社内ネットワークなどネットワークのフィルタリングがされている環境からアクセスするとマルチプレイにならない(他の参加者が見えない)場合があります。その場合は、直接インターネットに接続できる環境からアクセスください。 ・その他、お使いの端末の使用状況や通信環境などによって正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。 ・めちゃバースではWebSocketによる通信を行っています。Webフィルタリングソフトウェア等でWebSocketの通信ができない場合は正常に動作いたしません。 ・めちゃバース操作中はマウスカーソルが表示されなくなります。カーソルを再度表示したい場合はキーボードのESCキーかTabキー、もしくはマウスの右クリックを押してください。 ・他プレイヤーが多くなり動作が重くなった場合は、描画人数変更オプションをご利用ください。めちゃバース内でキーボードのTabキー、もしくはマウスの右クリックで表示されるメニュー画面からご利用いただけます。 ネットワーク環境の問題等でめちゃバース空間に参加できなかった方は、こちらよりYouTubeでご視聴頂けます。 ただし、参加企業の3Dモデルなどは表示されませんので、ご了承ください。

ゲストコメンテーター

CHAN Wei Siang 氏

Executive Director,

Toyonaka Investment and Consultancy Pte Ltd.

シンガポール拠点の直接投資持ち株会社兼コンサルティング会社Toyonaka Investment and Consultancy Pte LtdのExecutive Directorを務める。この会社はアジアの企業を対象に資金調達、コーポレートファイナンス、M&A、投資コンサルティング、国際間提携や産業融合などを扱っている。また、投資、貿易促進、国内の中小企業や民間部門の発展に向けた取り組み、官民パートナーシップの構築やベンチャーキャピタル産業の発展に関して、世界各国の官僚の顧問、育成、コーチングを兼任。 以前はアジア全域に物流サービスを展開するOverland Total Logistic ServicesのSenior Deputy Manager兼COOとして事業会社を経営。 シンガポールの空港サービス・機内食を手掛ける上場企業SATSにてChief Representative for Greater Chinaを務め、それ以前は中国、日本、シンガポールに展開する不動産業にも携わった。 民間部門で働く以前は、シンガポール政府情報通信省の職員として自身のキャリアをスタートさせて以来、9年間に渡り政府及び政府関連企業の役員を務めた。 日本の大阪大学では情報理工学の学位を取得。上海交通大学ではSMBAコースを修了した。

畠中 実 氏

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

主任学芸員

1968年生まれ。NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員。 多摩美術大学美術学部芸術学科卒業。1996年の開館準備よりICCに携わる。「サウンド・アート──音というメディア」(2000年)、「サウンディング・スペース」(2003年)、「オープン・スペース展」(2006年より)「サイレント・ダイアローグ」(2007年)、「みえないちから」(2010年)、「アート+コム/ライゾマティクスリサーチ 光と動きのポエティクス/ストラクチャー」(2017年)、「坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME」(2017年)、「多層世界の中のもうひとつのミュージアム」(2021年)など企画多数。 ダムタイプ、明和電機、ローリー・アンダーソン、八谷和彦、ライゾマティクス、磯崎新、大友良英、ジョン・ウッド&ポール・ハリソンといった作家の個展企画も行なっている。 そのほか、美術および音楽批評も多数。おもな編著書に、『現代アート10講』(田中正之編、武蔵野美術大学出版局、共著、2017年)、『メディア・アート原論』(久保田晃弘との共編著、フィルムアート社、2018年)。

河合 将文 氏

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

農林中央金庫にて約10年間、欧米市場における社債やクレジットデリバティブなどの信用商品、仕組債や証券化商品などのストラクチャード商品に対するオルタナティブ投資業務に関わる。その後、KPMG FASでのM&Aアドバイザリー業務経験を経て、2011年に日本政策投資銀行に入行。同行では財務部でALMなどを担当したほか、DBJアセットマネジメントでは海外PEファンドへのLP投資及び国内機関投資家営業に従事して同社のAUM拡大に貢献。2017年よりDBJキャピタルに出向し、ベンチャーキャピタリストとしてシード/アーリー期の国内ベンチャー企業に対する投資及び国内外VCファンドに対するLP投資に従事。2021年以降は同社の取締役投資部長として、投資戦略の策定や投資判断を行うとともに、DBJグループ取引先の大企業と投資先ベンチャー企業との連携支援にも注力。 2021年9月より株式会社ジェネシア・ベンチャーズに参画。東京大学/経済学部卒。UCLA School of Management MBA。

Phil Keys 氏

Manager,

Marketing Communications, Intertrust Technologies

生粋のシリコンバレーネイティブ。テクノロジー業界においてアメリカと日本を股にかける様々な役割を担ってきた。現在はデジタルエンターテイメント関連テクノロジーに豊富な経験を持つIntertrust に勤務。それ以前は、デジタルメディアやその他市場を取り上げる日経エレクトロニクスのシリコンバレー在住記者として数十年もの間活躍。今現在も日経産業新聞にコラムを寄稿しており、2017年から2019年にかけてはJapan Society of Northern Californiaとスタンフォード大学主催Japan - U.S. Innovation Awards programにおける Innovation Advisory Council for the Japan の一員を務めた。カリフォルニア大学バークレー校では文学士号を取得した。

Jacki Morie 氏

XPRIZE Advisor, Board of Advisors of Virtual World Society

Jacquelyn Morie’s 30 years of researching & creating meaningful VR experiences includes multi-sensory techniques for VR that can predictably elicit emotional responses from participants. Her company All These Worlds, LLC is active in social VR, Mindfulness, storytelling & stress relief applications. In 2016 she concluded a project for NASA called ANSIBLE, a full virtual world ecosystem designed to provide psychological benefits for future astronauts who will undertake extremely long isolated missions to Mars. It was tested in the HISEAS analog facility in Hawaii, with a team of 6 scientists sequestered for a year to simulate the conditions of isolation on Mars, including long communications delays. She also investigates the use of personal avatars for how they affect our human selves. She invented a novel scent release device RemniScent, to aid in the evocative power of VR experiences. Dr. Morie has advanced degrees in both Fine Art and Computer Science. Her career also spans exceptional accomplishments in education, developing digital media programs at the Ringling College of Art and Design, the University of Central Florida, the Walt Disney Animation Studios, VIFX, Blue Sky and Rhythm and Hues, and Otis College of Art and Design. She was instrumental in the creation of the University of Southern California’s Institute for Creative Technologies (ICT), where she served as a Senior Researcher for 14 years. She is currently on the board of directors of several future-oriented immersive media companies, and is also a senior technical advisor to the XPRIZE’s ANA Avatar Prize, which challenges teams to create a robotic avatar people can inhabit from a distance. Her new 22-chapter book, co-edited with Kate McCallum, The Handbook of Research on the Global Impacts and Roles of Immersive Media, was published by IGI Global in early 2020.

Shan Lu 氏

Novarizer CEO

学術・研究機関から生まれた研究成果の事業化、スタートアップのアクセラレーションなどに取り組むNovarizerにてCEOを務める。その傍ら、ジェトロ・グローバルアクセラレーション・ハブ・深センにてメンターとして日本発スタートアップの海外展開支援に従事。産業財産権交易所での実務経験もあり、知的財産の利活用にも精通している。また、中国で最大のスタートアップコミュニティの一つ「スタートアップサラダ」の共同創設者や、深センの南方科技大学客員研究員・講師としての顔も持ち、中国のスタートアップエコシステムに幅広いネットワークを有している。

メンター

徃西 裕之 氏

ティーエスアイ株式会社

代表取締役

日本アジア投資(株)にて仙台支店長、事業投資チームリーダーを経て、テクノロジーシードインキュベーション株式会社(現Incufirm株式会社)設立。主な投資上場先は、日本エスリード、タカショー、JSS、SHOEI、リファインバースなど。 NEDOが設立した(株)イオン工学研究所を買収、再生と事業化に成功。(株)イオンテクノセンター取締役会長、アクシオへリックス株式会社監査役。

橋詰 忠昭 氏

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション推進部 主査/認定インキュベーションマネージャー

早大院博程中退。大手ITグループ、海洋機構(JAMSTEC)、商工会議所、産業振興機関を経て、 NEDOで研究開発型スタートアップの各種公的支援事業の運営に従事。 これまで、研究開発・テクノロジーシーズ(DeepTech)の事業化支援を中心に起業相談や 成長支援、また地方活性化を担う中小企業の経営支援や再建までを幅広く支援。 NEDOでは研究開発型ベンチャー支援事業にてVC認定事業やオープンイノベーション協議会、 J-Startup事業の立上げ等の担当し、途中、理化学研究所に出向しバイオ系ベンチャーの支援に従事、その後、NEDOに復帰し現在に至る。

モデレーター

田辺 孝二 氏

東京工業大学

特任教授・名誉教授

東京工業大学の名誉教授、特任教授として「標準化戦略」講義を担当している。 リケン株式会社の社外取締役、ビジネスモデル学会理事WAA(We Are Asian)交流会の代表世話人などを務めている。 東京工業大学では、2005-2017年の間、大学院イノベーションマネジメント研究科教授として、イノベーション戦略・標準化戦略等の研究と教育に従事した。 1975-2003年は経済産業省において、イノベーション・技術政策、行政情報化、統計行政などに従事。1991ー94年にはシンガポールJETROに勤務し、日本とアジア各国とのIT分野の協力を推進した。2003年に東京工業大学博士(学術)。

DCEXPO連携企画:もっと!ポジティブパワーが未来を開く -vol.2-

Tech界で注目される女性たちがテクノロジーとこれからの社会を語るセッションの第二弾。テクノロジーのみならずジェンダーイクオリティやSDGs、また今、注目していることについても語っていただきます。VR空間「Horizon Workroom」にてトークセッションを行い、そちらの様子を配信いたします。

パネリスト

荒木 ゆい 氏

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

Coordinator of Advocates

DCEXPO2013で初音ミクと握手できるVRに出会って感動し、全くITに触れてこなかった人生が一転し、VRコンテンツ開発会社エクシヴィに入社。国内のVRの普及に努める。個人でも国内外のVR開発者コミュニティの交流の促進に尽力し、シリコンバレーや上海でのイベントで日本からのVR出展ブースのオーガナイザーも努め、日本の開発者のVR作品を世界に広める活動を行う。2020年からUnity Technologies Japanで開発者への情報発信や国内のVRタイトルの発信に取り組む。

池澤 あやか 氏

タレント、ソフトウェアエンジニア

1991年7月28日 大分県に生まれ、東京都で育つ。慶應義塾大学SFC環境情報学部卒業。 2006年、第6回東宝シンデレラで審査員特別賞を受賞し、芸能活動を開始。現在は、情報番組やバラエティ番組への出演やさまざまなメディア媒体への寄稿を行うほか、フリーランスのソフトウェアエンジニアとしてアプリケーションの開発に携わっている。 著書に『小学生から楽しむ Rubyプログラミング』(日経BP社)、『アイデアを実現させる最高のツール プログラミングをはじめよう』(大和書房)がある。

市原 えつこ 氏

メディアアーティスト

Yahoo! JAPANでデザイナーとして勤務後、2016年に独立。日本的な文化・習慣・信仰を独自の観点で読み解き、テクノロジーを用いて新しい切り口を示す作品を制作する。アートの文脈を知らない人も広く楽しめる作品性と、日本文化に対する独特のデザインから、国内外から招聘され世界中の多様なメディアに取り上げられている。第20回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞、世界的なメディアアート賞であるアルス・エレクトロニカ栄誉賞ほか多数受賞。2025大阪・関西万博 日本館基本構想クリエイター。

千代田 まどか(ちょまど) 氏

マイクロソフト

クラウド・デベロッパー・アドボケイト

Microsoft のインターナショナルチームで Developer Relations 職 (Cloud Developer Advocate) をしている。IT エンジニア兼マンガ家で、ゲームと漫画とプログラミング好きなオタク。前職は iOS/Android アプリを開発していたプログラマ。漫画家としての最近の活動は、2021年2月の内閣サイバーセキュリティセンターの『ラブライブ!サンシャイン!!』コラボパンフ公式漫画を描いた。 Twitter: @chomado (フォロワー8.4万人) 。

モデレーター

西村 真里子 氏

株式会社HEART CATCH

代表取締役

国際基督教大学卒。日本アイ・ビー・エムでITエンジニアとしてキャリアをスタート。その後、アドビシステムズでフィールドマーケティングマネージャー、バスキュールでプロデューサーを経て2014年に株式会社HEART CATCH設立。ビジネス・クリエイティブ・テクノロジーをつなぐ“分野を越境するプロデューサー”として自社、スタートアップ、企業、官公庁プロジェクトを生み出している。J-Startupサポート企業、Art Thinking Improbable Workshop Executive Producer、内閣府日本オープンイノベーション大賞専門委員会委員、経産省第4次産業革命クリエイティブ研究会委員、武蔵野美術大学 大学院 クリエイティブイノベーション学科研究室 非常勤講師。

バーチャルツアーコンダクターRKBらならな・マッシュPが紹介する

『テレビに効く!バーチャル空間』中級編

VTuberなどのバーチャルタレントの台頭やコロナ禍の外出自粛により普及が進む「VR」。 バーチャル空間で旅行をしたり、友達とコミュニケーションをとったり、そこにはもう現実とほとんど変わらないコミュニティが存在しています。 そこで、放送業界のなかで一番バーチャル民(自称)なRKB毎日放送のらならなとマッシュPが「気になってるけど、よくわからない」「どうやってバーチャル空間活用するの?」という疑問を持つ方々に向けて、バーチャルツアーを開催します。 ツアー参加者とリアルタイムに相互コミュニケーションをとりながら、バーチャル空間を巡り、VR技術を活用した、これからの番組制作の方法を一緒に考えていく企画です。

バーチャル空間で撮影開始!~バーチャル空間収録の基本編~

バーチャル空間と操作に慣れたら実際に撮影開始! フォトジェニックな空間でバーチャル空間でのカメラの扱いに慣れよう!

パネリスト

らならな(金城らんな) 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター

マッシュ P(安増高志) 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター副部長

AWS を活用したライブ映像の収録およびスポーツイベントでの活用事例

昨今、スポーツイベントや音楽イベントなどの制作や配信、放送などの用途でもクラウドの活用が加速しています。そのようなワークロードでクラウドを活用するには、安定的にクラウド上に素材を保存していく仕組みが必要となります。本セッションでは、AWS上にライブ映像を素材として収録するための方法論をご紹介した上で、今夏の大規模国際スポーツイベントにおける活用事例をご紹介します。

宮崎 剛 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

シニア アカウントマネージャー

関 昭一 氏

株式会社 TBSテレビ

メディアテクノロジー局

ステーション統括部

山田 幸太朗 氏

株式会社トラフィック・シム

クラウド事業開発部

部長

AWS を活用したコンテンツ価値を最大化するABEMAのクラウド戦略

動画配信サービスでは、映像素材の搬入から、配信、アーカイブといった、コンテンツサプライチェーン管理においてクラウド利用が進んでまいりました。 本セミナーでは株式会社AbemaTV 様にご登壇いただき、映像コンテンツのトランスコード、アーカイブ保存、運用のDX化といった、新しい未来のテレビ「ABEMA」におけるこれまでの取り組みと今後の展開についてお話いただきます。

岸 良 氏

株式会社 AbemaTV

開発本部

コンテンツエンジニアリング グループ

マネージャー

御池 崇史 氏

株式会社 AbemaTV

開発本部

コンテンツエンジニアリング グループ

ディベロッパーエキスパート/QCスペシャリスト

中澤 優一郎 氏

株式会社 AbemaTV

開発本部

コンテンツエンジニアリング グループ

ソフトウェアエンジニア

髙峯 明日希 氏

株式会社 AbemaTV

開発本部

コンテンツエンジニアリング グループ

ソフトウェアエンジニア

山田 岳人 氏

株式会社 AbemaTV

開発本部

コンテンツエンジニアリング グループ

ソフトウェアエンジニア

東 和宏 氏

株式会社サイバーエージェント

CIU インフラエンジニア

AWS を活用した朝日放送テレビ株式会社のリモートプロダクションに関する取組

メディア業界では、ライブコンテンツ制作において現地へ派遣するスタッフや機材を減らし、制作コストを下げるための「ライブプロダクション環境のクラウド化」に取り組み始めています。特に年に数回のイベントや突発的なイベントは、クラウドのスケールメリットや従量課金制のメリットを享受しやすいことでクラウド化への期待がますます高まっています。本セッションでは朝日放送テレビ様にご登壇いただき、これまでのリモートプロダクションに関する取り組みと今後のチャレンジについてお話しいただきます。

小南 英司 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

ソリューションアーキテクト

土井 匠 氏

朝日放送テレビ 株式会社

技術局

技術戦略部

主任

AWS で実現するスポーツコンテンツ管理と機械学習の活用

スポーツコンテンツにメタデータ付けを行うことで、素材の検索性を向上し、ハイライト生成などのワークフローの効率化やコンテンツのマネタイズ促進へ繋げていくことができるようになります。本セッションでは、NTTぷらら様とソニー様で実現された、機械学習を用いたメタデータの自動付与、シーン検出、動作解析とその結果を活用した自動ハイライト生成についてお話いただきます。

斎藤 兼一 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

シニア インダストリーソリューションアーキテクト

中川 伸朗 氏

株式会社NTTぷらら

映像戦略部

映像技術担当

担当部長

今泉 彰太 氏

ソニーマーケティング株式会社

B2Bプロダクツ&ソリューション本部

B2Bビジネス部

AWS のマネージドサービスをフルに活用したマルチチャンネル対応ライブ配信の実現

映画、ドラマ、アニメ、電子書籍など 24万本以上、68万冊以上のコンテンツを配信する株式会社U-NEXT様は2020年コロナ禍によりエンターテイメント業界のライブ興行の中止が増えたことをきっかけに、マルチアングル対応のライブ配信のプラットフォームとしてアマゾン ウェブ サービス(AWS)を採用しました。さらに2021年6月にはマルチチャンネルに対応したプラットフォームをAWS環境で新たに構築し、国内女子ゴルフツアーを全7チャンネルで独占配信するなど、新たな映像体験を幅広く提供していく仕組みを着々と整えられています。本セッションではこれまでの取り組みと今後の展開についてお話いただきます。

長谷川 純也 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

ソリューションアーキテクト

柿元 崇利 氏

株式会社 U-NEXT

経営戦略 事業企画担当部長

ミキシングコンソール開発者が語る

システム開発の苦労とコンセプト、最新機種の特徴と今後の展望

日本を代表するミキシングコンソールメーカー2社の開発担当者にご登壇いただき、初期から最新機種に至るまでの各機種の特徴や信号処理の変化を振り返りながら、最新のコンセプト、そして将来の展望について語っていただきます。 ※アーカイブ配信は、11月24日(水)13時開始予定です。

パネリスト

長谷川 義章 氏

株式会社タムラ製作所

情報機器事業部 事業推進本部

生産統括部 放送設備技術G マネージャー

今井 新 氏

ヤマハ株式会社

プロオーディオ事業部 商品企画グループ 主幹

モデレーター

阿部 健彦 氏

株式会社テレビ朝日

技術局 設備センター コンテンツ制作システムグループ

コロナ時代の音声制作とコンテンツの音①

リモート音声制作の進化と変化

リモートでのコンテンツ制作はどう進化し、またどう変化したのか。 昨年のInter BEE 2020での報告から1年が経過したいま、リモートによるコンテンツ制作の現在を、音を中心とした観点からご報告いただきます。 ※アーカイブ配信は、11月24日(水)13時開始予定です。

前田 洋介 氏

株式会社メディアインテグレーション ROCK ON PRO

プロダクト・スペシャリスト

コロナ時代の音声制作とコンテンツの音②

立体的な音場を実現する新たな音楽体験・360 Reality Audio

360 Reality Audioは、ソニーのオブジェクトベースの360立体音響技術を使った新しい音楽体験です。 コンテンツ制作ツールの最新情報とワークフローを中心にご報告をいただきます。 ※アーカイブ配信は、11月24日(水)13時開始予定です。

山内 裕司 氏

ソニー株式会社

ホームエンタテイメント&サウンドプロダクツ事業本部 V&S事業開発部

コンテンツワークフローソリューションマネージャー

JPPA企画:~DolbyCinemaで観るアニメーション劇場作品の映像美とは~

4KHDR映像コンテンツ制作最前線リポート!

『深い没入感と世界観』が体験でき、圧倒的な見やすさでさらなる感動を感じる事が出来るドルビーシネマから UHDBDパッケージまで、あらゆる4KHDRコンテンツは高画質・高品質な映像表現が求められます。 キュー・テックでは高画質・高品質な映像制作手法を長年独自に研究し、4KHDRが持つあまねく広がるナチュラルな 映像表現の世界を実現できるポストプロダクションワークフローについて、最新の制作実例をもとにご紹介いたします。

今塚 誠 氏

株式会社キュー・テック

テクニカル推進部 部長 シニアカラリスト

JPPA企画:TSP(東京サウンド・プロダクション)が展開するリモート中継システム、リモートM Aシステムのご紹介

TSPが提供する「リモート中継システム」は現地にカメラマンを派遣し一般的な光回線のVPNサービスやNTTの提供するN G N IPv6通信を利用し4つ同時のSDI伝送により映像と音声を東京に伝送。 都内にいるディレクターやスイッチャーなどのスタッフと解説者は、送られてきた映像と音声をもとに業務します。 TSPが提供する「リモートMAシステム」はスタジオ外にいるディレクターに0.1秒程度の低遅延でiOS機器にフルH Dの映像を伝送し、M Aスタジオにいるナレーターにディレクターからキュー出しもできるサービスです。 両サービスともに制作現場の「密」を避けスタッフの安全が確保でき、良質のコンテンツを生み出す新しい領域のサービスです。

掛田 憲吾 氏

株式会社東京サウンド・プロダクション

役員待遇 CDO 戦略部担当

米・欧で動く放送新規格とIPクラウド技術と制度革新

インターネット視聴が普及する中、米国はATSC3.0方式の放送が始まり、欧州の DVBはIPを軸とした規格を策定する。一方、インターネット上でリニア放送が行わ れ、クラウド上に放送システム構築が進みつつある。さらに、既存の放送制度見 直しと検討に動く欧米の動きを解説。

園田 公一 氏

Media Tech ELSI R&D

代表

DCEXPO企画:人と人とのインタラクションを高度化するAI技術の社会実装展開

人工知能(AI)技術は、巷間言われるような人の作業を機械に置き換えるだけでなく、人と人とのコミュニケーションや相互作用を高めることにも有効である。AIによる「ヒューマン・インタラクション」の支援である。本シンポジウムは、ヒューマン・インタラクションを支援するAI技術にフォーカスし、その可能性と現時点での限界を明らかにすることで、どのような実用化が期待できるのかの輪郭を描き出す。大阪大学教授の石黒浩氏、株式会社アラヤ代表取締役の金井良太氏による基調講演に続き、パネルディスカッションを実施。内閣府がリードする「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」のうち、ヒューマン・インタラクション基盤技術の取り組みも紹介する。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0b0_u6VmPFNM9Oi7rDcylUjpSUrVeRlJOKhh1ehIFDTMCdA/viewform?usp=sf_link

オープニングリマークス

安西 祐一郎 氏

独立行政法人日本学術振興会 顧問・学術情報分析センター 所長

統合イノベーション戦略推進会議AI戦略実行会議 座長

内閣府研究開発官民投資拡大プログラム(PRISM)「AI技術領域」領域統括 元慶應義塾長

1974年慶應義塾大学院工学研究科博士課程修了、2018年慶應義塾大学より博士(哲学)の学位取得。 1976年カーネギーメロン大学コンピュータサイエンス学科・心理学科ポスドク、1981年カーネギーメロン大学客員助教授、1988年慶應義塾大学理工学部教授。 2001年慶應義塾長(理事長兼学長)、2011年日本学術振興会理事長。 2016年人工知能技術戦略会議議長、2018年AI戦略実行会議座長、2017年内閣府PRISM「AI技術領域」領域統括。 文部科学省中央教育審議会会長・同大学分科会長、内閣府知的財産戦略本部員、経済同友会ITによる社会変革委員会副委員長、同科学技術・イノベーション立国委員会副委員長、国連総長ハイレベルパネル「デジタル協力」メンバー等を歴任。

キーノートスピーカー

石黒 浩 氏

大阪大学基礎工学研究科教授(栄誉教授)

ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)

1991年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了.工学博士.その後,京都大学情報学研究科助教授,大阪大学工学研究科教授等を経て,2009年より大阪大学基礎工学研究科教授.ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー).2017年から大阪大学栄誉教授。専門は,ロボット学,アンドロイドサイエンス,センサネットワーク等.2011年大阪文化賞受賞.2015年文部科学大臣表彰受賞およびシェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム知識賞受賞.2020年立石賞受賞.2021年オーフス大学名誉博士.

金井 良太 氏

株式会社アラヤ

代表取締役 CEO

株式会社アラヤ創業者。2000年京都大学理学部卒業後、2005年 オランダ・ユトレヒト大学で人間の視覚情報処理メカニズムの研究でPhD取得(Cum Laude)。米国カルフォルニア工科大学、英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンにて研究員。JSTさきがけ研究員、英国サセックス大学准教授(認知神経科学)を経て、2015年より株式会社アラヤを創業。神経科学と情報理論の融合により、脳に意識が生まれる原理やAIに意識を実装する研究に従事すると同時に、産業界におけるAIと脳科学の実用化に取り組む。文部科学代品表彰若手科学者賞、株式会社アラヤとしてJEITA ベンチャー賞(2020)、ET/IoT Technology Award(2019)など多数受賞。2020年より、内閣府ムーンショット事業プロジェクトマネージャーとしてブレイン・マシン・インターフェースの実用化に取り組む。

パネリスト

納谷 太 氏

日本電信電話株式会社

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

企画担当 主席研究員 博士(工学)

1992年慶応義塾大学理工学部電気工学科卒.1994年同大学院理工学研究科計算機 科学専攻修士課程修了.同年,日本電信電話株式会社入社.2003年より2009年ま でATRメディア情報科学研究所,同知識科学研究所出向.コミュニケーションロ ボット,パターン認識,センサネットワークによる実世界センシングおよびデー タマイニング等の研究に従事.現在,NTTコミュニケーション科学基礎研究所 企 画担当 主席研究員.博士(工学).電子情報通信学会,計測自動制御学会, IEEE各会員.

緒方 淳 氏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

人工知能研究センター 研究チーム長

2003年龍谷大学理工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。 同年、産業技術総合研究所に入所し、現在、同所人工知能研究センター研究チーム長。 音声認識・理解に関する研究に従事し、音声情報検索サービスPodCastle等、音声認識技術を活用したシステム、アプリケーションの研究開発を推進。 最近では、信号処理・機械学習技術を活用して、風力発電システムを中心とした社会インフラ診断支援の研究開発を行うなど、社会課題解決を目指した幅広い研究開発を展開している。 2000年日本音響学会粟屋潔学術奨励賞、2001年電子情報通信学会学術奨励賞、2006年情報処理学会山下記念研究賞、2012年度情報処理学会論文賞 等受賞。

持丸 正明 氏

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

人間拡張研究センター 研究センター長

学歴 1988年 慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業 1993年 慶應義塾大学大学院博士課程 生体医工学専攻修了 博士(工学) 職歴 1993年 通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所 入所 2001年 改組により、産業技術総合研究所 デジタルヒューマン研究ラボ・副研究ラボ長 2010年 デジタルヒューマン工学研究センター・研究センター長、および、サービス工学研究センター・研究センター長(兼務) 2015年 産業技術総合研究所 人間情報研究部門・研究部門長 2018年11月 産総研柏センター内に人間拡張研究センター設立 研究センター長 研究成果等 専門は人間工学、バイオメカニクス、サービス工学 人間機能・行動の計測・モデル化、産業応用の研究に従事 日本人間工学会論文誌、バイオメカニズム学会誌、計測自動制御学会論文誌、電子情報通信学会論文誌、Ergonomics、KANSEI Engineering International、Journal of Biomechanics、Gait and Posture、SAE International Journalなどに論文60報。 ISB Footwear Biomechanics、World Congress of Ergonomics (IEA)、International Symposium on Digital Human Modeling、ICServ、Spring Servitization ConferenceなどにConference Proceedings 120報 表彰 2002年 新技術開発財団より市村学術賞受賞 2009年 日本設計工学会MIR賞(Most Interesting Reading賞) 2010年 ファナックFAロボット財団論文賞 2011年 経済産業省 工業標準化事業表彰 経済産業大臣表彰 2015年 日本人間工学会論文賞ほか 業績 2020年~ ISO PC329 国際議長 2019年~ ISO TC324 国際議長 2008~2017年 ISO TC159/SC3国際議長。ほか、国際標準エキスパート(ISO Guide 50、ISO TC 133、ISO TC 312、IEEE-SA)、日本工業規格(JIS)原案作成委員会委員長を多数務める 2014年~ 消費者安全調査委員会・委員長代理

モデレーター

兼村 厚範 氏

LeapMind株式会社

執行役員Chief Research Officer兼Chief Scientist

京都大学 大学院情報学研究科修了、博士(情報学)。LeapMind株式会社執行役員、産業技術総合研究所招聘研究員、ATR客員研究員、内閣府SIPサブプログラムディレクタ。学術論文50編超、学会発表約100件超。2010年日本神経回路学会論文賞、2015年IEEE TrustCom Best Paper Award、2017年NIPS Workshop Best Paper Award受賞。ヒトのデータの知的解析法を研究。

DCEXPO企画:技術が拓く、これからの文化体験

技術の進歩により可能となった文化鑑賞スタイル、少し先には当たり前になる可能性のある文化体験について、専門家の意見を交換します。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5qJM2KdAtgRAmAmbOPeB8ooBolefuf1fIpxcecZojRElK6w/viewform?usp=sf_link

パネリスト

川岸 瀬里 氏

東京国立博物館 学芸企画部博物館教育課

教育普及室 研究員

成城大学大学院文学研究科美学・美術史専攻修了。 日本や東洋の美術史を中心に、演劇や美学など文化、芸術を幅広く学ぶなかで 様々な人々が文化に親しみ、楽しむための方法に関心を持ち、東京国立博物館で博物館教育の研究と実践を行う。 これまでに「びょうぶとあそぶ」「トーハク×びじゅチューン!なりきり日本美術館」「まるごと体験!日本の文化」などのデジタルを用いた体験型展示のほか 作品をつくる技術やデザインを体験できるアプリの開発などを担当。

鈴木 健広 氏

東日本電信電話株式会社 経営企画部

営業戦略推進室 担当課長 ビジネスコーディネーター

1995年NTT(当時)入社。法人向け通信営業、SEに従事し、企業通信ネットワーク、インターネットバックボーン構築、データセンタコンサルティングを手掛ける。Webポータルサイト事業における検索サービス主幹、光回線の拡販営業(代理店営業、光コラボレーション営業)を経て、2018年より地方創生事業の立ち上げに従事。数多くの地方創生事業の中で文化芸術に関する施策を担当。2019年11月にデジタル技術とアートのコラボレーションをテーマとした展示を開催し多くの反響を得る。本展示を機に文化芸術分野の事業化を検討、2021年12月にデジタルアート事業会社を設立、取締役デジタルアート推進事業部長に就任し現在に至る。

田井 慎太郎 氏

大日本印刷株式会社 マーケティング本部

アーカイブ事業推進ユニット 事業開発第1部第2グループ

デジタルアーカイブ事業企画を担当。文化財の3Dデジタル化と、データを活用した体験展示の企画・ディレクションを行う。 これまで美術展・漫画展などの展覧会イベントや、科学館、展望台施設などの常設施設に対するインタラクティブメディア・映像システムの導入実績がある。 現在、フランス国立図書館リシュリュー館に新設されるミュージアムへのデジタルコンテンツ導入に向けたプロジェクトを担当。

モデレーター

石戸 奈々子 氏

慶應義塾大学教授 CANVAS代表

東京大学工学部卒業後、マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員を経て、NPO法人CANVAS、株式会社デジタルえほん、一般社団法人超教育協会等を設立、代表に就任。慶應義塾大学教授。 総務省情報通信審議会委員など省庁の委員を多数歴任。NHK中央放送番組審議会委員、デジタルサイネージコンソーシアム理事等を兼任。政策・メディア博士。 著書には「子どもの創造力スイッチ!」、「賢い子はスマホで何をしているのか」、「日本のオンライン教育最前線──アフターコロナの学びを考える」をはじめ、監修としても「マンガでなるほど! 親子で学ぶ プログラミング教育」など多数。

民放技術報告会:送出部門

同時配信・単発ライブを見据えた設備構築

浅羽 緑子 氏

株式会社TBSテレビ

放送設備と連携した同時配信システムの開発

市川 祥太 氏

株式会社TBSテレビ

日テレ系ライブ配信システム開発における放送マスターの改修と運用

弘田 真之 氏

日本テレビ放送網株式会社

メディア総合基盤「SpliceMX」のオンプレ・クラウド連携

伊藤 正史 氏

株式会社フジテレビジョン

WOWOW 4Kマスター設備の構築

吉村 真紀 氏

株式会社WOWOW

素材システム(Madonna)構築について

岸 明子 氏

株式会社WOWOW

番組PR素材ファイル収録システムの自社開発

渡辺 博之 氏

株式会社テレビ静岡

マスター監視の負荷軽減を目指した映像監視装置の開発

渡辺 英樹 氏

株式会社テレビ西日本

民放技術報告会特別企画:東京2020オリンピック

~ ちょっとだけ見せます! 中継の裏側 ~

第58回民放技術報告会・特別企画は、オリンピック開催YEARにふさわしく、「東京2020オリンピック ~ちょっとだけ見せます! 中継の裏側~」と題しまして、よく見ているのに実は知られていないオリンピック中継にスポットを当て、「オリンピックの組織」、「国際信号制作」、「ユニラテラル中継」、「オリンピック中継の未来」の4つのセクションに分けてご紹介します。 §1 「オリンピック中継に関わる組織の概要」(3分頃から) §2 「国際信号制作」(11分頃から) §3 「ユニラテラル中継」(35分頃から) §4 「オリンピック中継の未来に向けて」(1時間30分頃から)

コーディネータ

松本 英士 氏

株式会社フジテレビジョン

技術局技術統括部部長職デスク担当

パネリスト

松野 史 氏

札幌テレビ放送株式会社

ビジネスプロデュース局コンテンツビジネス部 部長兼技術局制作技術部付

宍戸 創 氏

株式会社TBSテレビ

メディアテクノロジー局制作技術統括部部次長

奥沢 賢一 氏

株式会社文化放送

アドミニストレーション局次長兼テックイノベーション部長

鈴木 雄仁 氏

日本テレビ放送網株式会社

技術統括局主任

稲川 俊一郎 氏

株式会社テレビ朝日

技術局技術運用センター報道・回線技術担当部長

三浦 宏一 氏

株式会社テレビ東京

技術局制作技術センター

鈴木 貴士 氏

日本放送協会

放送技術局総務部副部長

直江 正人 氏

日本放送協会

札幌拠点放送局技術部専任部長

民放技術報告会:情報・ネットワーク部門

情報カメラ制御システム更新に伴うメーカー汎用性の向上

福川 拓哉 氏

株式会社フジテレビジョン

災害情報カメラ収録システムTOREZOの開発

鈴木 健司 氏

株式会社フジテレビジョン

FNN系列局間素材共有システム FNN-BOXの更新

天本 光一 氏

株式会社フジテレビジョン

ファイルベース対応と即時スタンバイを可能とした情報カメラシステムの更新

野中 義弘 氏

日本海テレビジョン放送株式会社

文字起こしツール「オトジロウ」

福田 暁史 氏

株式会社フジテレビジョン

民放技術報告会:データ放送・デジタルサービス部門

番組Tweetリアルタイム連動システム「TwiBro(ツイブロ)」の開発

原田 裕生 氏

株式会社テレビ朝日

小林 宏嗣 氏

株式会社テレビ朝日

BS2K→BS4Kイベントメッセージ変換装置の開発

鶴岡 秀展 氏

株式会社テレビ東京

2K/4K イベントメッセージ統合監視アプリケーションの開発

藤森 友誠 氏

株式会社テレビ東京

IPシステム構築における「オーケストレーション」の実際

村上 真人 氏

伊藤忠ケーブルシステム株式会社

クロスメディアソリューション本部

Audio IP規格の特性を生かした導入と運用を考える

市東 聡一 氏

株式会社タムラ製作所

情報機器事業部 事業戦略本部

営業統括部 第一営業部

リモートプロダクションの方法と必要な準備

飯田 智之 氏

株式会社フジテレビジョン

技術局 技術開発部 副部長

回線について考える~IPリモプロさらなる普及のために~

北島 正司 氏

日本放送協会

メディア開発企画センター 副部長

音好宏・上智大学教授が聞く「ラジオAM局のFM転換 成功へのロードマップ」

総務省方針「FM転換はAM各局の経営判断」により、民放AMラジオ47局のうち44局が2028年秋までのFM転換宣言を6月に発表。課題はワイドFM受信機の普及やFM送信機など。また、FM転換で経営課題が消えるわけではない。ラジオ局の今後を見通す意思統一を目指す対談講演。

パネリスト

入江 清彦 氏

株式会社TBSラジオ

アドバイザー FM転換推進 統括

モデレーター

音 好宏 氏

上智大学

新聞学科 教授

音好宏・上智大学教授が聞く「ラジオAM電波に見る茨城放送のビジネスチャンス」

県内唯一の民放ラジオとしてのブランド力、コンテンツ力、イベントの有効な実施力などの電波による資産を生かしつつ、ラジオから音声メディア、動画メディアやテキスト化へ容易に展開できるメディアと捉えて、大胆な投資と改革に挑む元気さあふれる愛称「LuckyFM 茨城放送」の現在地と今後への展望を深める。

パネリスト

阿部 重典 氏

株式会社茨城放送

代表取締役社長

モデレーター

音 好宏 氏

上智大学

新聞学科 教授

DCEXPO企画:ブレインテックが変えるインターフェイスの未来とは

本コンファレンスは、神経科学者としてBMIの研究を手掛けた経験を持ちその事業化を進めているブレインテック・コンソーシアムの代表理事である藤井直敬氏をモデレーターに、BMIを利用したまひ患者向けのリハビリ機器などの開発やBMI利用ガイドラインの作成に携わっている慶應義塾大学理工学部生命情報学科 准教授の牛場潤一氏、 AIに脳科学の知見を融合させ新技術の開発を目指している株式会社マクニカ Brain AI Innovation Lab(BRAIL) プリンシパルの楠貴弘氏、脳の集中を高めるトレーニングアプリの販売や脳科学×テクノロジーの分野の研究を行っている株式会社メディアシーク コンシューマー事業部 ブレインテックプロジェクトリーダーの平井祐希氏をパネリストに迎えて実施いたします。 ※アーカイブ配信は、11月22日(月)12時開始となります。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpf8J6K5uZBs0O7XBnGKPU593z7srjPNXY12oZ9BNqjn8zw/viewform?usp=sf_link

パネリスト

牛場 潤一 氏

慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科

准教授

2001年 慶應義塾大学理工学部物理情報工学科 卒業。2004年に博士(工学)取得。同年 慶應義塾大学理工学部生命情報学科に助手として着任。2007年より同専任講師となる。2012年より現職。2014~2018年 慶應義塾大学基礎科学・基盤工学インスティテュート(KiPAS)主任研究員。2019年より研究成果活用企業Connect株式会社 代表取締役社長を兼務。共著書に『バイオサイバネティクス 生理学から制御工学へ』(コロナ社)がある。

楠 貴弘 氏

株式会社マクニカ

BRAIN AI Innovation Lab.

プリンシパル

経営とテクノロジーをつなぐことをミッションとするマクニカのフェロー兼BRAIN AI Innovation Lab. プリンシパル。 約25年の最先端テクノロジーの社会実装支援の中で、本質的に求められていることは技術ではなく価値を提供することであると感じ、経営にテクノロジーを結び付ける活動に注力。 経営アドバイザー、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャー、エバンジェリストなどの活動を行いながら、経営の変革、本質的な価値の追求を目的に日々奮闘している。 資格:プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)、JDLA Deep Learning for GENERAL 2018、JDLA Deep Learning for ENGINEER 2018 書籍:AIビジネス戦略 〜効果的な知財戦略・新規事業の立て方・実用化への筋道〜『第6章 第3節 モノづくり・製造現場におけるAI活用の課題と取り組み』を執筆

平井 祐希 氏

株式会社メディアシーク

ビジネス開発部 ブレインテック・DTxプロジェクトリーダー

東京大学を卒業後、株式会社メディアシークに入社。 累計3,300万ダウンロードアプリ「アイコニット」のマーケティングと新規事業「ブレインテック・DTx」を担当。 「ブレインテックを世の中に広めていく」ことをミッションとして掲げており、 2019年11月には中国・深圳を訪れブレインテックの現状を視察するなど海外動向にも常にアンテナを張っている。 アプリマーケティング、企画業務のほか、新規事業「ブレインテック・DTx」のプロジェクトリーダーも兼任。

モデレーター

藤井 直敬 氏

ハコスコ代表取締役社長

デジタルハリウッド大学大学院卓越教授(社)XRコンソーシアム代表理事ブレインテック・コンソーシアム代表理事

医学博士、(株)ハコスコ代表取締役社長、デジタルハリウッド大学大学院卓越教授、(社)XRコンソーシアム代表理事。 東北大学大学院にて医学博士号取得。 マサチューセッツ工科大学(MIT)研究員を務めたのち、2004年より理化学研究所脳科学総合研究センターにて適応知性研究チームチームリーダー。2014年ハコスコ創業。2015年VRコンソーシアム設立、2018年よりデジタルハリウッド大学大学院教授、2021年ブレインテックコンソーシアム設立。

インカメラVFX元年!いよいよ日本でも本格化するインカメラVFXの未来を語る!

パネリスト

杉山 明 氏

Epic Games Japan Business Development Manager

向井 秀哉 氏

Epic Games Japan Solution Architect

モデレーター

結城 崇史 氏

Inter BEEクリエイティブディレクター

地域から問い直す“放送の公共性”

~在京出身トップによる複眼的ローカル局論~

地域住民の安全安心や誇りを守り、地域の活性化や課題解決に取り組むため、地域に根を張 るローカル局の役割はこれまで以上に重要になっている。ただ、地盤とする地方自治の枠組 みや基盤とする系列ネットワークや放送政策の将来像は見えず、個々の局が自由に経営戦 略を立てられない難しさもある。こうした中、地域の目線にたったローカル局の将来像をど のように描いていけばいいのか。本セッションでは、在京のキー局や新聞社で長らく経験を された後、地縁のない地域のローカル局トップとなった方々にご登壇いただくことで、これ までのローカル局論を超えた“複眼的な視野”で議論をしていきたい。

モデレーター

村上 圭子 氏

日本放送協会

放送文化研究所 メディア研究部 研究主幹

パネリスト

五阿弥 宏安 氏

株式会社 福島中央テレビ

代表取締役社長

井川 泉 氏

株式会社 テレビユー山形

代表取締役社長

壹岐 正 氏

長崎文化放送株式会社

代表取締役社長

箕輪 幸人 氏

株式会社 テレビ新広島

代表取締役社長

ダイバーシティが広げる、テレビの可能性

放送局はダイバーシティに向き合っているのか、いま問われています。企業として女性登用が遅れているのではないか。障がいのある人も当たり前に登場する番組制作ができているのか。 まずこの2点を入り口に放送とダイバーシティについて議論します。 さらには、画一的になりがちな放送の中で本当の意味での多様性とは何かにまでテーマを広げ、テレビの可能性を広げるためのダイバーシティを語り合います。多彩な登壇者が注目のセッションです。

モデレーター

境 治 氏

メディアコンサルタント

パネリスト

岸田 花子 氏

日本民間放送労働組合連合会

女性協議会副議長(フジテレビ所属)

伊藤 隆行 氏

株式会社テレビ東京

プロデューサー

空門 勇魚 氏

日本放送協会

大阪拠点放送局コンテンツセンター

第3部ディレクター

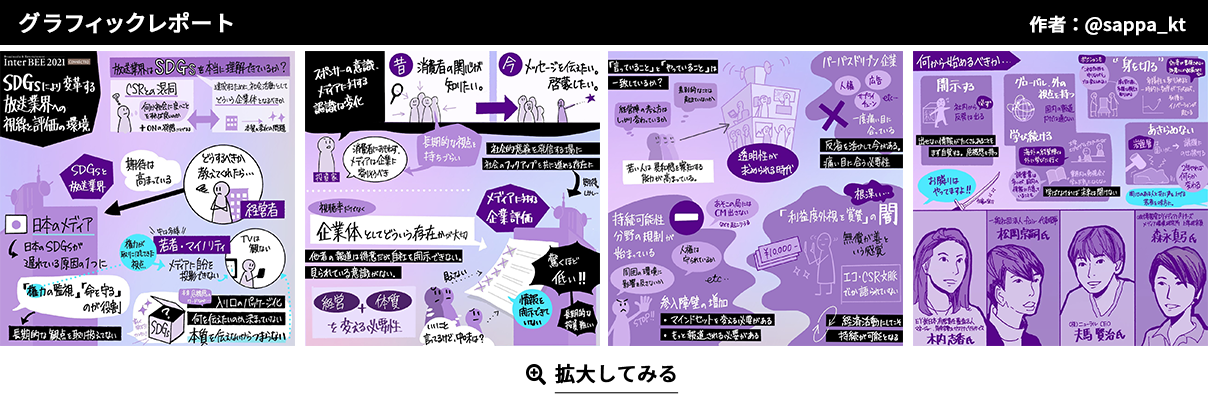

SDGsにより変革する放送業界への視線と評価の環境

モデレーター

森永 真弓 氏

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

メディア環境研究所 上席研究員

パネリスト

木内 志香 氏

EY新日本有限責任監査法人

マネージャー,気候変動とサステナビリティサービス

松岡 宗嗣 氏

一般社団法人fair

代表理事

夫馬 賢治 氏

株式会社ニューラル

CEO

DCEXPO連携企画:NFTでコンテンツビジネスはどう変わるのか

本コンファレンスは、今話題のNFTがコンテンツビジネスをどう変化させるのかについて、「分野を越境するプロデューサー」西村真里子さんをモデレーターに、日本初の統合型NFT売買プラットフォーム「nanakusa」を運営するSBINFT株式会社 代表取締役 高長徳さん、アートの価値継承を支えるブロックチェーンインフラ「Startrail」を構築するスタートバーン株式会社 代表取締役 施井泰平さん、実際にNFTを利用して作品を販売し話題となったVRアーティストのせきぐちあいみさんをパネリストに迎えて実施いたします。 コンファレンスをご視聴いただきありがとうございました。 以下のURLからアンケートのご協力をお願いいたします。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOu1ISxPoFgXmRb6XQiNpxB39WS4nsGfzA7pSC2nJbR03_Kg/viewform?usp=sf_link

パネリスト

高 長徳 氏

SBINFT株式会社

代表取締役

2000年よりIT系コンサル会社を数社経た後、GMOメディア株式会社、Yahoo!JAPAN、株式会社ドリコムや株式会社モブキャストでゲームプラットフォーム事業のプロデューサーなどを歴任。 2018年、株式会社スマートアプリにてGO!WALLET事業を皮切りに本格的にブロックチェーン事業を立ち上げる。 2020年、NFT発行・決済プラットフォームサービス『GO BASE』をリリース。 2021年、統合型NFTマーケットプレイス『nanakusa』をリリース。 同年9月、スマートアプリはSBIグループの連結子会社となり、SBINFT株式会社に社名変更し代表取締役に就任 日本ブロックチェーン協会 正会員 ブロックチェーンコンテンツ協会 理事

施井 泰平 氏

スタートバーン株式会社 代表取締役

株式会社アートビート 代表取締役

1977年生まれ。少年期をアメリカで過ごす。東京大学大学院学際情報学府修了。2001年に多摩美術大学絵画科油画専攻卒業後、美術家として「インターネットの時代のアート」をテーマに制作、現在もギャラリーや美術館で展示を重ねる。2006年よりスタートバーンを構想、その後日米で特許を取得。大学院在学中に起業し現在に至る。2021年に株式会社アートビート代表取締役就任。講演やトークイベントにも多数登壇。

せきぐち あいみ 氏

VR/AR/MR/NFT Artist

クリーク・アンド・リバー社所属。 滋慶学園COMグループ、VR教育顧問。Withings公式アンバサダー。 福島県南相馬市「みなみそうま 未来えがき大使」。 VRアーティストとして多種多様なアート作品を制作しながら、国内にとどまらず、海外(アメリカ、ドイツ、フランス、ロシア、UAE、タイ、マレーシア、シンガポールetc)でもVRパフォーマンスを披露して活動している。 2017年、VRアート普及のため、世界初のVR個展を実施すべくクラウドファンディングに挑戦し、目標額の3倍強(347%)を達成。 2021年3月には、NFTオークションにて約1300万円の値を付け、落札された。

モデレーター

西村 真里子 氏

株式会社HEART CATCH

代表取締役

国際基督教大学卒。日本アイ・ビー・エムでITエンジニアとしてキャリアをスタート。その後、アドビシステムズでフィールドマーケティングマネージャー、バスキュールでプロデューサーを経て2014年に株式会社HEART CATCH設立。ビジネス・クリエイティブ・テクノロジーをつなぐ“分野を越境するプロデューサー”として自社、スタートアップ、企業、官公庁プロジェクトを生み出している。J-Startupサポート企業、Art Thinking Improbable Workshop Executive Producer、内閣府日本オープンイノベーション大賞専門委員会委員、経産省第4次産業革命クリエイティブ研究会委員、武蔵野美術大学 大学院 クリエイティブイノベーション学科研究室 非常勤講師。

バーチャルツアーコンダクターRKBらならな・マッシュPが紹介する『テレビに効く!バーチャル空間』上級編

VTuberなどのバーチャルタレントの台頭やコロナ禍の外出自粛により普及が進む「VR」。 バーチャル空間で旅行をしたり、友達とコミュニケーションをとったり、そこにはもう現実とほとんど変わらないコミュニティが存在しています。 そこで、放送業界のなかで一番バーチャル民(自称)なRKB毎日放送のらならなとマッシュPが「気になってるけど、よくわからない」「どうやってバーチャル空間活用するの?」という疑問を持つ方々に向けて、バーチャルツアーを開催します。 ツアー参加者とリアルタイムに相互コミュニケーションをとりながら、バーチャル空間を巡り、VR技術を活用した、これからの番組制作の方法を一緒に考えていく企画です。

もっと上の収録へ!~バーチャル空間収録の応用編~

バーチャル空間での収録をワンランクアップ! 外部ツールを使って機能拡張!

パネリスト

らならな(金城らんな) 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター

マッシュ P(安増高志) 氏

RKB毎日放送株式会社

メディアイノベーションセンター副部長

RFIDを活用した放送機材貸出・返却管理 LADOCsuite/LogiTrace のご紹介 / メディア業界が担う役割とDX推進への取り組み

RFIDを活用した放送機材貸出・返却管理 LADOCsuite/LogiTraceのご紹介

ロケにおいては大量の放送機材を持出し、現場撤収時には短時間での機材の回収が求められます。これらの負担を軽減するためには、機材の存在チェックを短時間で行えるRFID技術の活用が最適と思われます。また、RFIDリーダーには、離れた場所から機材に取り付けたRFタグを探索する機能も装備されています。RFID技術を活用し、大量機材の貸出・返却管理に有効な「LADOCsuite/LogiTrace」の活用メリットをぜひご視聴ください。

講演者

亀川 秀樹 氏

東芝デジタルソリューションズ株式会社

流通ソリューション技術部

スペシャリスト

メディア業界が担う役割とDX推進への取り組み

日本のデジタル化の現状から、その課題とメディア業界が担う役割と期待を確認します。 放送業界において、「多メディア配信」、「AI技術の活用」、「データ分析・セキュリティ」、「オープンなシステム構築」という観点から、DX推進への弊社の取り組みについてお話させて頂きます。 デジタル化の先駆者であるメディア業界がリードしながら、皆さんと一緒によりよい方向へ進めるきっかけとなれば良いと思います。是非、ご視聴頂ければと思います。

講演者

中村 昭 氏

東芝デジタルソリューションズ株式会社

メディア・サービスソリューション技術部

シニアエキスパート

ストリーミング、ブロードキャストに広がるMQA

ストリーミング、ブロードキャストにも展開するMQAの最新動向について解説する

講演者

ボブ スチュアート 氏

エム キュー エー リミテッド

最高技術責任者

プラグインソフトを効果的に活用した音創り① Waves

ライブでの音創りや配信において、いまや必須となって来たプラグインソフト。 Wavesを事例に、その効果的活用方法をサウンドエンジニアの立場からお話いただきます。 ※アーカイブ配信は、11月24日(水)13時開始予定です。

寺杣 太輔 氏

Sound Engineer

プラグインソフトを効果的に活用した音創り② Apollo

ライブでの音創りや配信において、いまや必須となって来たプラグインソフト。 Apolloを事例に、その効果的活用方法をサウンドエンジニアの立場からお話いただきます。 ※アーカイブ配信は、11月24日(水)13時開始予定です。

松田 健一 氏

株式会社Synk

代表取締役

音楽制作ソフトのライブ・配信活用 Live10

音楽制作ばかりでなく、ライブや配信と多様なシーンで活用される音楽制作ソフト。 Live10を事例に、その効果的活用方法をサウンドエンジニアの立場からお話いただきます。 ※アーカイブ配信は、11月24日(水)13時開始予定です。

北田 啓 氏

RIME株式会社

すべてのコンテンツに字幕を!演出字幕を手がけるプロデューサーが語る“最先端な字幕”とは?

須藤 竜平 氏

株式会社NHKグローバルメディアサービス

字幕制作センター プロデューサー

LEDが切り拓く未来の映像制作の可能性

パネリスト

岩名 俊 氏

セカンドステージ BRAX div. General manager

西脇 丈也 氏

セカンドステージ Visual Design div. General manager

モデレーター

荒井 努 氏

玄光社 「コマーシャル・フォト」編集部

JEITA AVC部会講演会 :イマーシブオーディオの現状と将来動向

国内でもイマーシブオーディオ(立体オーディオ)のサービスが開始され、音楽サービスから映像サービスへと広がりつつあり、AV機器での対応も広がり始めた。一方で、複数の規格が存在し、ユーザにとっても、コンテンツの作り手にとってもわかりにくい状況もある。本講演会では、最新の状況を概観するとともに、コンテンツ制作環境や再生機器での視点について有識者の意見を伺う。 講師:藤本 健氏(フラクタル・デザイン)、入交英雄氏(WOWOW)

入交 英雄 氏

株式会社WOWOW

エグゼクティブ・クリエイター

藤本 健 氏

ウィズコロナ環境での舞台音響のこれからとは

新型コロナウィルスの感染者も減少傾向が見え、社会の様ざまなシーンで活動回復に動き出している。 しかしこの先はまだまだ未知数だ。ウィズコロナ環境での活動のあり方が模索されているなか、強くダメージを受けた舞台音響の世界において、これからをどう生き抜き、新たな時代の舞台音響をどう創造して行くべきか。そのヒントとアイデアを、第一線で活躍するパネラーが発信する。

パネリスト

石丸 耕一 氏

公益社団法人日本舞台音響家協会 副理事長

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場

舞台管理担当係長 サウンドディレクター

加藤 明 氏

公益社団法人日本舞台音響家協会 理事

エス・ピー・エル株式会社 代表取締役

風船ギターTMプロジェクト(聞こえない人にロックを届けたい) 技術リーダー

モデレーター

半澤 公一 氏

有限会社イノベーション

代表

民放技術報告会:画像技術部門

Video OCRによるリアルタイム日本語変換とCG送出の選択

河邉 裕大 氏

株式会社テレビ朝日

複数行の英字テロップのVideo OCRによるリアルタイム日本語変換

中村 敦 氏

株式会社テレビ朝日

テレビ朝日テロップシステム"ANTS"の全面更新について

高梨 賢一 氏

株式会社テレビ朝日

クラウドでのスポーツライブプロダクション実現のための技術検証

近藤 佑輔 氏

株式会社テレビ朝日

VRの技術的な要求条件を検証するためのコンテンツ制作

飯田 智之 氏

株式会社フジテレビジョン

民放技術報告会:送信部門

PTPを利用した放送TS信号のIPライブ伝送実証実験

岡崎 智彦 氏

株式会社毎日放送

親局にも対応した統合型クラウドリモコンの構築

徳重 智寛 氏

株式会社テレビ西日本

監視システムの再構築

太尾田 典朗 氏

株式会社中国放送

民放技術報告会:ラジオ・音声部門

統合型IP方式によるSTVラジオ新道内配信回線の構築

原 敏志 氏

札幌テレビ放送株式会社

クラウドを利用した番組自動登録システム

藤田 智 氏

横浜エフエム放送株式会社

bayfm78 ラジオマスターシステム更新について

安齋 宏治 氏

株式会社ベイエフエム

TBSラジオ 第8スタジオ更新工事

富田 大滋 氏

株式会社TBSラジオ

放送に適したリモート出演システムの構築

上原 裕司 氏

株式会社文化放送

ハイレゾ・3Dオーディオライブ配信実験

蓮尾 美沙希 氏

株式会社WOWOW

民放技術報告会:回線・伝送部門

JNN系列SNGシステムの更新 ~ 全体概要 ~

品地 貴之 氏

株式会社TBSテレビ

JNN系列SNGシステムの更新 ~ システム設計 ~

佐々木 裕 氏

株式会社TBSテレビ

JNN系列SNGシステムの更新 ~ OW回線・IP電話 ~

目黒 航平 氏

株式会社TBSテレビ

JNN系列SNGシステムの更新 ~システム操作画面設計~

河口 裕也 氏

株式会社TBSテレビ

SNG中継車(TBS51)更新の軌跡

古閑 敏真 氏

株式会社TBSテレビ

番組販売システム「FileX」の更新

菅野 亜紀 氏

株式会社フジテレビジョン

リモートプロダクションの経験から見た回線選択の考え

大崎 雅典 氏

株式会社 テレビ東京

技術局技術推進部

IPシステム構築における「ネットワークインテグレータ」の生かし方

榎戸 真哉 氏

ネットワンシステムズ株式会社

カスタマーサービス本部 コンサルティングサービス部

PTPを利用した放送TS信号のIPライブ伝送

~IP網によるSFNの実現に向けて~

岡崎 智彦 氏

株式会社毎日放送

総合技術局 技術管理部 部次長

RPTP(PTP over WAN)による遠隔同期技術

中村 和則 氏

RPTP アライアンス

株式会社メディアリンクス

「テレビ局によるライブ配信と地方創生への道」

〜今年のInterBEEを振り返りながら ひと回りづつ世代が違うテレビマンが、業界の将来の答えを探る〜

在京局を中心に、テレビ番組のオンデマンド配信や同時配信が推進される中、東京の情報が一方向に全国に発信される傾向はさらに強くなることが予想されます。 そんな中、地域メディアとしての各ローカル局は、地域住民に対する放送サービスだけに留まらず、ネット配信を活用し、県外にも発信し、商圏を広げ、地域経済活性化に大きく貢献していくことも求められています。 配信時代を迎える今、ローカル局はどのように地域メディアとして、地域に貢献しながら収益拡大を目指していくべきか? ライブ配信等を通じ様々なサービスやビジネスに取り組む HTBとUMKのお二人を招き、テレビ局によるライブ配信の歴史を振り返り、各社の取り組みについて伺いつつ、今回のInterBEEでの皆さんのお話を振り返りながら、これまでのメディアやデバイスの歴史や世代間に起きていることを振り返り、テレビ局にとっての将来の答えを探ります。

モデレーター

安藤 聖泰 氏

株式会社LivePark

代表取締役社長

パネリスト

大山 真一 氏

株式会社テレビ宮崎

編成業務局編成業務部 兼 経営戦略局コンテンツ開発部 部長待遇

三浦 一樹 氏

北海道テレビ放送株式会社

コンテンツビジネス局 ネットデジタル事業部

YOUは何しにTVへ?リターンズ!

〜地方の“Tech使い”が語り合う「これからのテレビ」~

Broadcastingはコンテンツを「作る」も「伝える」もTechの産物、これは番組が電波で放送されていた時代から、放送とネットの境界がどんどん曖昧になってきた今も変わりません。 新しい価値を生むにはお金がかかる?いえいえ、地方には知恵と工夫、クラウドや動画配信サービス等を駆使して新しい価値を生み出す「手の動く」“Tech使い”がいます。 本セッションは、地方局で実際に手を動かし「作り」「伝える」”マル研”会員社の30代“Tech使い”が「これからのテレビ」について語り合います。

リーダー

石井 克典 氏

関西テレビ放送株式会社

DX推進局 DX推進部

フェロー

杉本 歩基 氏

北海道文化放送株式会社

編成部

フェロー

黒河 純 氏

株式会社愛媛朝日テレビ

技術局 兼 営業局事業創造部

フェロー

折原 綾平 氏

南海放送株式会社

ビジネス戦略局 コンテンツビジネスセンター